クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

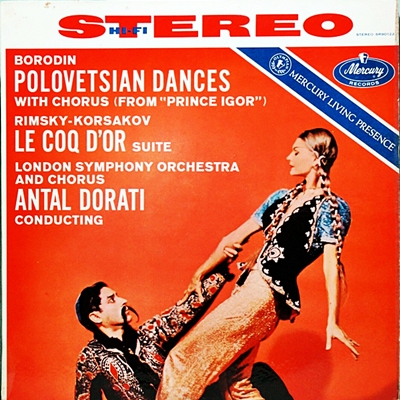

リムスキー=コルサコフ:「金鶏」組曲

アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1959年6月6日録音

Rimsky-Korsakov:Four musical pictures from the opera "The Golden Cockerel" [1.Tsar Dodon in His Palace]

Rimsky-Korsakov:Four musical pictures from the opera "The Golden Cockerel" [2.Tsar Dodon on the Battlefield]

Rimsky-Korsakov:Four musical pictures from the opera "The Golden Cockerel" [3.Tsar Dodon as the Guest of the Queen of Shemakha]

Rimsky-Korsakov:Four musical pictures from the opera "The Golden Cockerel" [4.The Wedding and Lamentable End of Dodon]

ツァーリズムへの皮肉溢れる風刺

そして、現在からこの作品を見ればあまりピンとこないのですが、同時代の人にとっては血の日曜日事件(1905年1月9日)と、それを切っ掛けにした全国規模の反政府運動によって日露戦争に敗れたという事実を容易に想起させるストーリーです。ですから、そこには時代遅れのツァーリズム(ロシア帝国の絶対君主制体制)への痛烈な社会風刺であることは容易に察することが出来たのです。

そのために、このオペラは検閲当局から台本の書き直しを求められます。しかし、リムスキー=コルサコフはそれを拒否したために、結局この作品は彼の存命中に演奏されることはありませんでした。

それにしても、このオペラに登場するドドン王は優柔不断と愚鈍の典型のような人物であり、金鶏の言葉に右往左往し、「寝ころんで治めろ」と言われれば全てを放り投げては眠り込んで見たかと思うと、次は「気をつけろ」と言われると気乗りのしないグヴィドンとアフロンの両王子に出陣を命じます。ところが、再び「寝ころんで治めろ」と言われると再び眠り込んで見知らぬ美女の夢を見てしまったりするのです。

そして、再び金鶏が「気をつけろ」と叫ぶとドドン王は出陣するのですが、戦場に着いたときには先に派遣した軍隊は壊滅していて、両王子もまた互いに差し違えて命を落としていました。

驚いたドドン王は敵を探して大砲を撃ち込もうとするのですが、そこにシェマハの女王が4人の女奴隷を従えて登場します。

すると、その美しさにすっかり魅了されたドドン王はシェマハの女王の前に跪いて、「国も自分もお前のもの、都で一緒に暮らそう」と申し出てしまうのです。

そして、王の都に着くと、星占い師が褒美としてその女王を求めるのですが、ドドン王は星占い師の頭を打ちすえて殺してしまいます。すると、雷がとどろき、シェマハの女王が笑い始め、女王は、ドドン王を化け物と嘲り、お前もお前の馬鹿な国民も消えてしまえと叫びます。そして、金鶏が突然耳をつんざくような鳴き声で「爺の頭を突っつくぞ!」と叫びとドドン王の頭を突いて殺してしまうのです。

やがて辺りが暗闇に包まれるとシェマハの女王は笑い声とともに消え、金鶏もいなくなり、最後は民衆だけが取り残されてしまいます。

そして、幕が下りると星占い師が現れて、「お話はお終い。悲惨な結末を畏れなくてもいい。何故なら実在したのは私と女王だけ。残りは幻さ。」と告げ、観客に一礼して姿を消すというエピローグが最後に付け加えられます。

これは、どこからどう見ても、「ドドン王の愚鈍=ニコライ2世の愚鈍」と連想せざるをえないストーリーであり、ロシアに長く続いてきた皇帝崇拝の幻想は打ち砕かれはじめたことを示唆する作品だったとも言えます。

なお、リムスキー=コルサコフは、いつものようにオペラを書くとその短縮版とも言うべき「組曲」を書くのが常であり、この「金鶏」の時も以下のような作品を構想します。

- 序奏とドドン王の眠り

- 戦場のドドン王

- ドドン王とシェマハの女王の踊り

- 婚礼の祝宴とドドン王の哀れな末路と死-終曲

しかし、リムスキー=コルサコフは出来れば全曲を途切れなく演奏する単一楽章に仕上げるつもりだったようなのですが、その編曲作業に取りかかることなく急逝してしまいます。

そのために、未完成だった部分は5人組の仲間であったグラズノフと娘婿のシテインベルクによって当初の構想を受け継いで補筆、完成されました。

録音の良さをアピールするかのようにキッチリと整理された見通しの良い音楽を作り上げている

あらためて感じるのは「Mercury」レーベルの音の良さです。

もちろん、これが「Mercury」レーベルの中で取り立てて録音のクオリティが高いわけでもなく、いわゆる標準的なレベルだとは思うのですが、それでもステレオ録音初期の時代のものとは到底思えないほどのクオリティです。おそらくの他のレーベルならば「超優秀録音」の範疇には入るでしょう。

ですから、このレベルを凌駕するような録音は、その後半世紀以上の時間が経過したにもかかわらずほとんど存在しないのではないでしょうか。

そして、ドラティの指揮も、そういう録音の良さをアピールするかのようにキッチリと整理された見通しの良い音楽を作り上げています。

おそらく、こういう指揮者としての「自己主張」から一歩引いた地点からであっても、きちんとした「楷書的書法」で音楽としての魅力も聞き手に届けることの出来る生真面目さこそが彼の偉いところかもしれません。

録音の優秀さを語るときには、よく音場と質感と言うことがよく語られます。

音場とは言うまでもなく、演奏されている場の空気感やレイアウトなどがどれほど表現されているかと言うことです。

質感とは、そこで鳴り響いている個々の楽器のリアリティがどれほど上手くすくい取られているかです。

基本的にこの2つは録音という場では相反する性質を持っています。

空気感あふれる録音はどうしても個々の楽器のリアリティが後退しますし、その逆もまた真で、楽器の響きのリアリティを重視すれば音楽はセンター付近に固まってしまいます。

ですから、優秀録音と言うことになれば、この矛盾する2つの要素をどれほど高いレベルで融合させるかと言うことが課題となります。

そして、「Living Presence」の録音チームが出した答えは、モノラル録音ならば1本のマイク、ステレオ録音ならば3本のマイクを最適な位置にセッティングするという「ワンポイント録音」でした。リムスキー=コルサコフの「スペイン奇想曲」は、そう言う思想に基づいて録音された「Living Presence」の中でも、とびきり上手くいった事例の一つだと言えそうです。

「イタリア奇想曲」では舞台上にそれぞれの楽器が幅広く展開され広がりながらもセンター付近が薄味になることもなく、また、楽器の質感も見事で、金管群のソロもまるで目の前で吹き鳴らしているがごときです。

そして、「ロシアの復活祭」や「金鶏」もそれに次ぐほどのレベルを誇っています。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)