クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

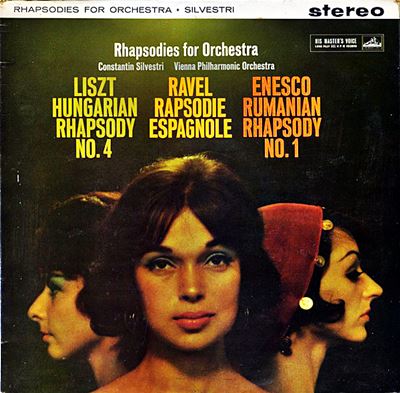

ラヴェル:スペイン狂詩曲

コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1959年1月26日録音

Ravel:Rhapsodie espagnole [1.Prelude a la nuit. Tres modere]

Ravel:Rhapsodie espagnole [2.Malaguena. Assez vif]

Ravel:Rhapsodie espagnole [3.Habanera. Assez lent et d'un rythme las]

Ravel:Rhapsodie espagnole [4.Feria. Assez anim]

ラヴェルが初めて出版した本格的な管弦楽作品

そして、管弦楽法の大家と言われるラヴェルの記念すべき管弦楽作品の第1号がこの作品です。

ラヴェルの母親はスペインはバスク地方の出身であり、ラヴェル自身もそのバスクの血を引き継いでいることを誇りにしていました。その意味でも、彼がオーケストラ作品の第1号にスペインを素材に選んだことは十分に納得がいきます。

そして、この後も「スペインの時」や「ボレロ」のように、スペイン素材を使った作品をたくさん作曲しています。

それにしても、この作品は間違いなくリムスキー=コルサコフの「スペイン奇想曲」の華麗なオーケストレーションをまっすぐに受け継いでいます。

オーケストラ作品の第1号にして、すでに後年「オーケストレーションの天才」「管弦楽の魔術師」と呼ばれる片鱗・・・『複雑多様ではあるけれども繁雑難解ではない』という彼のモットーが実現されていることには驚かされます。

- 第1曲:Pre'lude a` la nuit(夜への前奏曲)

- 第2曲:Malaguena(マラゲーニャ)

- 第3曲:Habanera(ハバネラ)

- 第4曲:Feria(祭り)

オケの流れに対して絶対にさからわない

シルヴェストリという指揮者は1963年にイギリスのボーンマス交響楽団の首席指揮者に就任するまではこれと言ったポジションを手に入れることは出来ませんでした。にも関わらず、50年代から60年代にかけてかなり多くの録音を残しています。そして、その録音の相手はウィーンフィルやフィルハーモニア管などと言う極めてメジャーなオケを相手にしたものでした。

また、コンセルヴァトワールとの録音も多く、そこもまた色々と問題はあってもフランスではトップのオーケストラであったことは間違いありません。

これだけのオケを相手に録音を任されたというのは、指揮者としての能力をレーベルが認めていたと言うことです。

しかしながら、その担当した作品を眺めてみると、レーベル側にとってはカタログの欠落を補うために「便利」に利用した雰囲気は拭いきれません。彼が、任される作品はドイツ・オーストリア系のメジャーな作品ではなく、取りらかと言えばレーベルの看板となっているマエストロたちがあまりやりたがらないような作品が中心なのです。

そして、彼が便利に重用された理由として、そう言うメジャーなオーケストラが持っているプライドのようなものを悪戯に刺激しないというスタイルを持っていたことも重要なポイントだったのかもしれません。

そう言うシルヴェストリの特徴がよくあらわれているのが、ともに1959年にウィーンフィルと録音したラヴェルの「スペイン狂詩曲」とリムスキー=コルサコフの「スペイン奇想曲」です。

率直に言ってこの二つの演奏は対照的です。

リムスキー=コルサコフの「スペイン奇想曲」の方は、率直に言ってかなり変です。この作品に関して言えば、ドラティ&ロンドン交響楽団による1959年盤かセル&クリーブランド管弦楽団による1958年盤あたりが最もスコアに忠実でスタンダードな演奏だと言っていいでしょう。とりわけドラティ盤は数あるMercury録音の中でも特筆ものの優秀さですから、そう言う録音とこのウィーンフィルとの録音を聞き比べてみれば、独奏ヴァイオリンにも癖がありますし、金管群は好き勝手に鳴っているように聞こえますし、演奏全体が妙にノリが良くてリズムなんかも好き勝手な感じがします。

しかし、それはシルヴェストリの指揮に問題があるのではなくて、こういう東欧やロシアのスラブ系の音楽を演奏するときのウィーンフィルの「癖」みたいなものがまともに出てしまっているように思われるのです。通常の指揮者ならば、そう言う好き勝手に対してある程度はコントロールを効かせようとするのですが、シルヴェストリはそう言うオケの流れに対して絶対に否定的な態度は取らず、その流れの中で最善を尽くします。

おそらく、そう言う姿勢故に、便利な指揮者としてレーベルから重宝されたのかもしれません。

しかし、変な話ですが、オケがここまで好き勝手をやっていながら、全体としては極めてノリがよい音楽としてまとめしまうのは並大抵のスキルではありません。

そして、一転して作品がラヴェルの「スペイン狂詩曲」になると、今日はシルヴェストリに協力してやろうかという雰囲気がただよいます。詳しく調べたわけではないのですが、ウィーンフィルによるラヴェル作品というと90年代にマゼールと録音したものくらいしか思い浮かびません。それから、調べるとフルトヴェングラーと1951年に「スペイン狂詩曲」を演奏していました。

とにかく、ウィーンフィルにとってはあまり経験のある作品ではないので、基本的にはシルヴェストリの指揮に追随しているのです。そうなれば、彼はウィーンフィルの魅力的な音色をフルに活用して、この上もなく色気ただよう真っ当な音楽に仕立て上げてしまうのです。おそらく、ラヴェルの管弦楽曲というのは精緻に出来ているので、その精緻さに焦点を当てて、結果としてあまり面白くない音楽になってしまうことが多いのですが、これはそう言うスカスカ感は微塵もありません。

そして、きっとこの日もシルヴェストリはウィーンフィルには自由にやらせているように振る舞いながら、決めるべきところは決めて自分がイメージする理想的なラヴェル像を描き出しているのです。

それにしても、これだけの高い能力を持った指揮者が1963年になるまで特定のポストを持てなかったというのは、実にもって不思議な話です。それとも、そう言う特定のポストを彼は意図的に避けていたのでしょうか。その辺のところは私には分からないのですが、実にもっておかしな話です

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)