クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

リヒャルト・シュトラウス:死と変容 Op.24

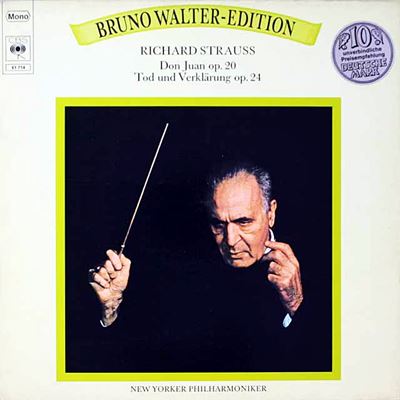

ブルーノ・ワルター指揮:ニューヨーク・フィルハーモニック 1952年12月29日録音

Richard Strauss:Tod und Verklarung, Op.24

「暗黒から光明へ」というロマン派の思想が反映した作品

この作品について、シュトラウスは友人への手紙の中で、「極めて高い目標に向かって努力している一人の芸術家としての人間が死の瞬間をむかえるときの様子を交響詩で表現しよう」としたと述べています。

つまり、生きている間は実現できなかった芸術的理想が、死を迎えることによって永遠の宇宙の中で実現されるというモチーフを音にしようというのです。

正直言って、今の時代を生きる人間にとっては、そのあまりにも大仰な物言いはピンとくるものではないのですが、これがいわゆる19世紀のロマン主義というものなのでしょう。

なお、この作品のスコアの冒頭にアレクサンダー・リッターという詩人の詩が掲げられていますが、これは、作品の内容を聴衆に理解しやすくするために、シュトラウスが詩人のリッターに音楽を聞かせて書かせたものです。

もともとは、初演の祭にパンフレットのような形で聴衆に配布したらしいのですが、後に、リッター自身が作品の不十分さを感じて全面的に改定し、それがスコアに掲げられるようになったものです。

「暗から明へ」「暗黒から光明へ」というロマン派好みの分かりやすさに貫かれた作品だと言えますし、管弦楽法の達人と言われるようになるシュトラウスの腕がはっきりと感じ取れる作品となっています。

堂々として風格のある音楽として仕上げている

調べて気づいたのですが、ワルターはリヒャルト・シュトラウスを殆ど録音していません。ライブ録音はそれなりに残っているのでコンサートで取り上げなかったと言うことはないようなのですが、スタジオでの録音は数えるほどしか存在しないようで、さらに、その大部分は戦前のもののようです。

私が知る限りでは、戦後のスタジオ録音として残っているのは1952年に録音した交響詩の「ドン・ファン」と「死と変容」だけです。当然の事ながらモノラル録音であり、コロンビア響とのステレオ録音では一つも取り上げていません。

その背景には、ナチスから受けた数々の迫害と、そのナチスの政権下で音楽界の要職(帝国音楽院総裁)につき、さらにはナチスの要請に応じて様々な音楽活動を行った事は否定しようがないリヒャルト・シュトラウスという関係を見れば、それもまた仕方のないことだったのかもしれないとは思います。

しかし、穏やかな人格者であったワルターは、戦後もナチスと協力関係にあった音楽家達に否定的な発言をしたという話も聞いたことがありません。ただし、フルトヴェングラーとの関係はギクシャクしたものがあり、彼が戦後シカゴ響の音楽監督への就任を要請されたときに、その反対陣営に加わらなかったものの、手紙ではかなり厳しい意見を伝えていたとも言われています。

ですから、そう言うナチスをめぐってのあれこれの思いは胸の奥では消えるものではなかったのでしょう。

「いかなる形であれナチスに関わったものは全てナチスである」と痛烈に批判したトスカニーニや、終生ドイツでの演奏活動を拒否し続けたルービンシュタインのような強い思いは表明しなかったものの、その底にある思いの強さはそれほど変わらなかったのかもしれません。

ただ、この二つの交響詩の録音を聞いてみると、その様なナチスとの関わりだけでなく、音楽的に両者は何処かそりが合わないような気もします。

リヒャルト・シュトラウスの音楽は華麗な管弦楽法でどれほどゴージャスにオーケストラを鳴らしても、何処か「軽み(かろみ)」の様なものを感じます。誤解のないように言い添えておきますが、それはリヒャルト・シュトラウスの音楽が「軽い」と言っているのではありません。「軽み」と「軽い」では全く別の概念です。そして、その「軽み」こそがリヒャルト・シュトラウスの音楽の魅力といえるのかもしれません。

しかし、そのういうリヒャルト・シュトラウスの音楽をワルターはどっしりとした低声部を土台とした豊かな響きで、実に堂々として風格のある音楽として仕上げてしまっています。そして、そう言う音楽を聞くと、やはりワルターというのは偉大な指揮者だったと思うのですが、おそらくリヒャルト・シュトラウス本人が聞けば気にくわなかっただろうと思われます。

最も、それはあくまでも私の妄想であり、本当のところは本人に聞かなければ分からないのですが、これが録音されたときにはリヒャルト・シュトラウスはすでに亡くなっていました。ですから、後に残るのは、リヒャルト・シュトラウスの音楽を、やろうと思えばこれほどまでに風格のある音楽に仕立て上げられるという事実だけです。

それから、最後にもう一つ面白い事実に気づきました。

それは、この交響詩の録音を行った前日に以下のプログラムでワルターはニューヨーク・フィルの定期公演を行っているのです。

1952年12月28日:カーネギーホール

- ワーグナー:楽劇「パルシファル」前奏曲

- ワーグナー:ジークフリート牧歌

- ワーグナー:楽劇「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死

- リヒャルト・シュトラウス:交響詩「死と変容」

- リヒャルト・シュトラウス:交響詩「ドン・ファン」

つまりは「リハーサル」→「公演本番」→「レコーディング」という形で事を進めているのです。

このやり方はジョージ・セルとクリーブランド管などではお決まりの手順であり、レコード会社にとっても演奏する側にとっても最も手間がかからず(と言うことはコストもかからないと言うこと)、さらには演奏のパフォーマンスも最高のものが期待できるという大きなメリットもあります。

何しろ、公演本番までに入念にリハーサルを行い、さらには公演本番の熱気をはらんだままレコーディングに臨めるのです。

ですから、セルなどはレコーディングではライブと同じように一気に通して演奏を行い、そのままOKがでることがありました。もしも、些細なミスがあれば、その部分だけをもう一度録りなおしてお仕舞いです。つまりは、セル&クリーブランド管にとって「ライブ録音」というのは「未完成のスタジオ録音」のようなものなのです。

そして、このワルターの録音からもライブさながらの熱気が感じられるのは上のような事情もあったからでしょう。

最晩年のコロンビア響との録音では、録音時間は一日に3時間以内と決められていて、念入りに時間をかけて丁寧に音楽作りが行われました。それは、結果として非常に完成度の高い音楽を聞くことができるという喜びを私たちに残してくれる結果となったのですが、ワルターのモノラル録音から聞くことができるような熱気がいささか希薄になったのは、ワルターがすでに一度は現役を引退した後の録音と言うことだけでなく、そう言う録音の仕方の違いも大きく影響していたのかもしれません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)