クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

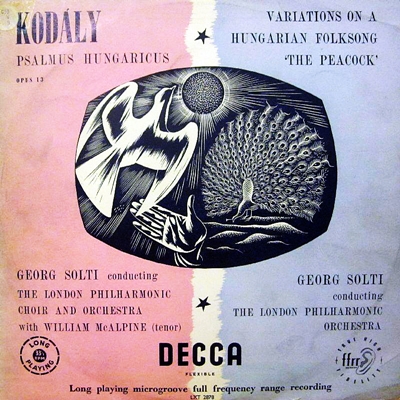

コダーイ:「ハンガリー詩篇」Op.13 (Sung in English)

ゲオルク・ショルティ指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 ロンドン・フィルハーモニー合唱団 (T)ウィリアム・マクアルパイン 1954年4月~5月録音

Kodaly:Psalmus Hungaricus Op.13

ハンガリーの現代史は複雑であり、随分と込み入っています。

第1次大戦は各国に革命の嵐を巻き起こし、ハンガリーもまた1919年にハンガリー・ソビエト共和国が誕生します。コダーイもまたその革命に共鳴したようなのですが、やがてホルティ・ミクローシュ率いる反革命によってハンガリー王国が誕生します。

そして、反革命を率いたホルティ・ミクローシュは国王無き王国の摂政として実質上の国家元首に就任したのが1920年でした。

コダーイはブダペスト市からの委嘱があったときに、そう言う時代の流れへの憤りを詩編55番の中に見いだします。

ああ神よ、この祈りをお聞きください。

この切なる願いに、姿を隠さないでください。

主よ、私に目を留めてください。

私は重荷につぶされそうで、

私の内からは、うめきと涙しか出て来ません。

敵はわめき散らし、殺してやると脅してきます。

遠巻きにして、私を殺す策略を練っています。

その激しい怒りと憎しみが

私をのみ込もうとしています。

私は身もだえして苦しみ、

恐怖の戦慄が全身を貫きます。

私は身ぶるいし、おののいています。

ああ、鳩のように翼があれば、遠くへ飛び去り、

身を横たえることもできますのに。

はるかかなたの砂漠へ飛んで行き、

そこに潜んでいたいのです。

そしてこの詩編は最後は以下のように神への信頼を歌い上げて結ばれます。

重荷を主にゆだねなさい。

主が背負ってくださいます。

信じて従う者が足をすべらせたり、倒れたりするのを、

主が黙って見ておられるはずがありません。

神は敵を滅びの穴に投げ込まれます。

人殺しとうそつきの寿命は、半分に縮まることでしょう。

しかし、私は神の救いを信じ続けます。

時代を考えればかなり際どい内容なのですが、それが聖書の一節である以上は誰も文句はつけられなかったのでしょう。

コダーイは16世の詩人 ケチケメーティ・ヴェーグ・ミハーイ によってハンガリー語に翻訳された詩編に曲をつけています。そして、その作品は記念式典で大きな評判となり、コダーイが世界的な作曲家として認知されるきっかけとなったのです。

与えられた仕事に対して期待された以上の結果を返すことでキャリを積み上げている

ショルティという人は世界的には非常に高い評価を得ているのですが、何故か日本での評判は芳しくない人です。

指輪の全曲録音にしても、その演奏と録音の素晴らしさは認めながらも、指揮者がショルティでなければもっとよかったなんて言われちゃいますからね。

しかし、カルショーの証言を待つまでもなく、あのようなとんでもない忍耐を強いられるようなプロジェクトはショルティのような男でなければ成し遂げられなかった事は事実なのです。

彼が残した膨大な録音の殆どは完成度の高いものばかりなので、不思議と言えば不思議な話なのですが、やはり偉い先生が駄目だと言えば駄目になってしまう典型なのかとも思ったりします。

そんなわけで、一度じっくりと、ショルティの業績を録音を通して追いかけてみようかと考えた次第なのです。

確かに、一人の音楽家を時系列に沿ってじっくりと聞いてみるといろいろなことが見えてくることも事実なのです。

ショルティの初期録音を眺めていると、同郷のバルトークやコダーイの録音が多いことに気づきます。

世界的名声を得た音楽家ならばレーベルと契約を結ぶときに、自分が録音したい作品をその契約の中に入れ込むことも可能です。

例えば、ビルギット・ニルソンなどはDeccaと専属契約を結ぶときの条件として「トリスタンとイゾルデ」を録音することを必須条件としていました。

有り体に言えば、「トリスタンとイゾルデ」を録音してくれるならアンタの所と契約してやってもいいわよ、と言うことです。

しかし、これから売り出そうかというようなぺーぺーの音楽家ならば、レーベルが指定する作品を黙々とこなしていくしかありません。使ってもらえるだけありがたいと言うことです。

そして、そこにはレーベルとしてカタログの内容をバランスよく整えていくために、その音楽家の適正なども見定めながら録音すべき作品を決めていくわけです。

カルショーはDeccaにはその様なポリシーは全くなかったと嘆いていますが、それでも、ショルティの立ち位置を考えればバルトークやコダーイの作品が回ってくるのは、当然と言えば当然なのかもしれません。

既に別の処でも述べたことなのですが、ショルティの願いはベートーベンの交響曲を録音することでした。しかしながら、その思いはいつ実現するのか全く先も見えない状況の下で、与えられた仕事を黙々とこなすしかなかったのです。

しかしながら、それでもショルティが偉いと思うのは、そう言う仕事であっても一切手抜きをしないと言うことです。彼はいつどんなときであっても完璧と言っていいほどのバランスでオケを鳴らしています。

言うまでもないことですが、この時代の録音は楽器の音量バランスを編集によって調整するなどと言うことは出来ません。

まさに、録音会場で鳴り響いているバランスが全てです。

ところが、そのバランスがマルチ・マイク録音によって徹底的に編集が加えられたバランスと較べても遜色がないというのは、ショルティの並々ならぬオケに対する統率力がうかがわれます。

なるほど、無名の指揮者というのは、こうして与えられた仕事に対して期待された以上の結果を返すことでキャリを積み上げていくものだと感心させられる録音なのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)