クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

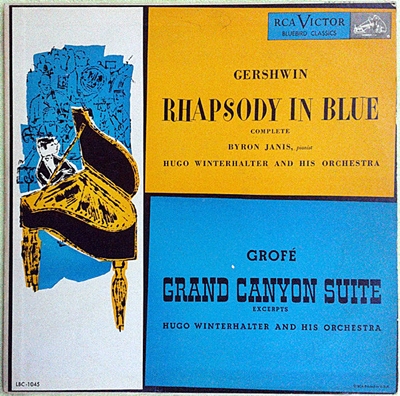

ガーシュイン:ラプソディー・イン・ブルー

(P)バイロン・ジャニス ユーゴ・ウィンターハルター指揮、ユーゴ・ウィンターハルター・オーケストラ 1953年4月3日録音

Gershwin:Rhapsody in Blue

ガーシュインの「クラシック音楽」デビュー作

ガーシュイン自身が作曲したのは2台のピアノによる、それも草稿程度のものだったようです。

それをオーケストラ版に仕上げたのは楽団付属のアレンジャーだった、ファーディ・グローフェです。そうです、あの「グランド・キャニオン」で有名なグローフェです。

彼は、その後もこの作品の改訂と編曲に尽力をして、最終的には1942年に大編成のオーケストラ版を完成させます。

そんなわけで、この作品の実体はガーシュインとグローフェの合作みたいなものだといえます。

実際、クラシックのコンサートで演奏されるのはこの42年のオーケストラ版です。

しかし、私はあまり詳しくないのですが、シンフォニック・ジャズとしてこの作品を捉えるジャズ・オケなどでは、小編成のオリジナル版で演奏することが多いようです。

プレヴィンなんかもこのスタイルで録音をしていますが、全く音楽の雰囲気が違います。

それから、ピアノソロに即興的なアドリブを入れたものも多いですから、ますます雰囲気が変わってしまいます。

いったいどれが本当の「ラプソディー・イン・ブルー」なんだ?と聞かれても戸惑ってしまうと言うのがこの作品の特徴だともいえます。

でも、そんなややこしい話は脇においておくとして、とにかく「粋」な音楽です。

冒頭のクラネリットのメロディを聴くだけで嬉しくなってしまいます。

20世紀に入って行き詰まりを見せ始めたクラシック音楽の世界にとって、このような響きがとても新鮮に聞こえたことだけは事実です。

ジャニスのピアノはまるで暴れ馬のようであり、それをギリギリのところでコントロールしている

こういう録音を聞くと、Mercuryレーベルの録音が凄かったのはモノラル録音の時代からだったのだと再認識させられます。

というか、この鮮烈にして高解像度の音がスピーカーから飛び出すと、これがモノラル録音であるという事実がにわかに信じがたくなるほどなのです。

ページの下に「この演奏を評価してください。」とい「レイティング機能」ををつけるようになって随分と時が経つのですが、この結果を見ていて面白いことに気がつきました。

それは、「演奏」を評価してくださいとしているのですが、かなりの人が「録音」がモノラルだと、それだけできわめて低い評価を与えていることが多いのです。

このレイティングに関しては投票していただいた方のIPアドレスが記録されますので、それを使ってトレースしてみると、モノラル録音の演奏に対して軒並み低評価を与えておられる方が少なくないことがよく分かります。

このIPアドレスの出所が確認できればもっと面白いことが分かるかと思うのですが、さすがにそれは無理ですので、取りあえずはそう言う「演奏に対して何の価値判断も行っていない意味のないレイティング」に関しては定期的に削除させてもらっています。

雰囲気としては「悪戯」と言うよりは、何か確固とした目的を持ってされているような気がしますから、そう言う古いモノラル録音に何らかの価値があるかのように「認定」されると困ることでもあるのかと勘ぐってしまうほどのしつこさです。

まあ、本当のところは分かりませんが、出来ればそう言う時間の無駄はやめていただければ有り難いとおもいます。

話が横道にそれてしまいました。(^^;

さて、この「素晴らしいモノラル録音」から聞こえてくるのは、まさに「ロデオ」のような「ラプソディ」です。

ジャニスのピアノはまるで暴れ馬のようで、その暴れ馬を思うがままに暴れさせながら、それをギリギリのところでコントロールしていることがよく分かります。

ジャニスというピアニストは「ホロヴィッツの弟子」と言うことがよく言われるのですが、そこからさらに遡れば、彼の才能を見いだして育て上げたのはロシア出身の名ピアニストのヨーゼフ・レヴィンと夫人のロジーナ・レヴィンでした。

彼はこの夫妻のもとで2年間学び、さらには彼らの弟子であるマーカスのもとでさらに6年間学びました。

ですから、ジャニスの根っこはロシア楽派につながるもので、彼の特徴であるよく響く豊かな音色と明瞭なタッチはそう言う根っこに依拠していることが分かります。

彼がホロヴィッツに師事したのは16才の時なのですが、その時には既に「ロマン派の音楽に対する豊かな想像力と卓抜な解釈を持っていた」とマーカスは語っています。

そして、ジャニスが自分のもとを去ってホロヴィッツに師事することを彼は危ぶんだとも伝えられています。

確かに、ホロヴィッツもまたジャニスに対して「オレのコピーになるな」と言い続けましたから、マーカスの危惧に関しては十分に理解していたと思われます。

そして、4年の時を経て、ジャニスが自らのもとを巣立つときに「さあ!世の中へ出てミステイクをやってきたまえ!でもそれでいいんだ。君のミスだからさ。君自身のミスでなければならない。君の音楽で何かを言ってきたまえ。何でもいいのさ、『これが君だ』という何かをね」と励ましの言葉を贈るのです。

しかしながら、不思議なことに、ホロヴィッツのもとを離れて時を経るほどにホロヴィッツの亡霊が彼の上に重くのしかかっていくように聞こえるのです。

たとえば、1960年に録音したラフマニノフの2番などを聞くと、それは確かに素晴らしい演奏であり、その事に何の疑いももたないのですが、それと同時に、「もしもホロヴィッツがこの作品を取り上げていればおそらくこんな風に演奏したんだろうな」という思いもまたつきまとってしまうのでした。

それに対して、ホロヴィッツのもとを離れてそれほど時を経ていない50年代前半の録音を聞くと、そこではホロヴィッツではない、疑いもなくジャニスならではの音楽を聞かせてくれているのです。

この暴れ馬のような「ラプソディー・イン・ブルー」などもその典型です。

こういう演奏を聞くと、彼がホロヴィッツという「お墨付き」などがなくてもやがてはレヴィン門下の優秀なピアニストとしてや頭角を現し、そして「ヤンキヴィチ・ヤンクス(本名)」として優れた業績を残したであろうことを確信します。

しかし、それを許さなかったのがアメリカという国の商業主義であり、「ヤンキヴィチ・ヤンクス」もまたその魅力に抗しきれず「バイロン・ジャニス」と名を変えて、指を故障する限界まで突っ走ってしまったのでしょう。

アメリカという国の60年代を眺めてみれば、それはもう、優秀な若手ソリスト達の屍が累々と横たわる荒野のようです。そして、それこそが「商業主義」の一番の罪だったのです。

よせられたコメント

2018-02-20:volos

- 「暴れ馬」のようなジャニスのピアノも魅力的ですが、ウィンターハルターの伴奏にとても惹かれました。調べてみると、いわゆる軽音楽分野の指揮者、アレンジャーだった方のようです。往年のハリウッド映画を思わせるゴージャスでスペクタキュラーな伴奏ですね。「あざとい表現」とも言えそうですが、曲が曲ですから、これが本来の姿かも…

2024-05-27:小林正樹

- いやはや素敵なおしゃれな(?)演奏ですねえ。

前掲のvolosさんがおっしゃっているように、伴奏オケのユーゴー・ウィンターハルター氏の雰囲気が誠に素敵です!特に演奏タイム9:00くらいからの演りかたはクラシック畑のオケからはあまり聴けない色気がむんむんですねぇ。60年代によくラジオや場末の映画館(洋画専門の)や純喫茶などでやや小さめの音量で鳴っていたやつ、マントヴァーニやパーシーフェイス、スタンリーブラックなんかと同列の響き。今一度こういった響きが街に溢れないかなぁ(無理無理!)すみません忘れていました。ジャニス氏のピアノはなんやかやいってもやはり超一流と思います。この類の演奏家がいつの世にもゴマンといるであろう欧米の音楽環境の凄さを思い知りますね!

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)