クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

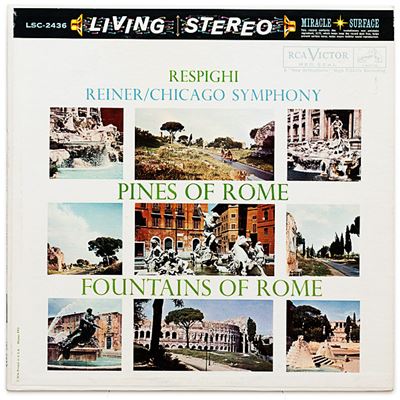

レスピーギ:ローマの噴水

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1959年10月24日録音

Respighi:The Fountains of Rome [1.The Fountain of Valle Giulia at Dawn]

Respighi:The Fountains of Rome [2.The Triton Fountain in the Morning]

Respighi:The Fountains of Rome [3.The Trevi Fountain at Noon]

Respighi:The Fountains of Rome [4.The Villa Medici Fountain at Sunset]

オーケストレーションの達人

聞こえるか、聞こえないかの微妙で繊細な響きから、おそらくは管弦楽曲史上最大の「ぶっちゃきサウンド」までを含んでいます。言ってみれば、マーラーの凶暴さとドビュッシーの繊細さが一つにまとまって、そして妙に高度なレベルで完成されています。

しかし、この作品、創作された年代を眺めてみると、色々な思いがわき上がってきます。

最初に作られたのが、「ローマの噴水」で1916年、次が「ローマの松」で1924年、そして「ローマの祭り」が1928年となっています。

要は後になるほど、「ぶっちゃき度」がアップしていき、最後の「ローマの祭り」の「主顕祭」ではピークに達します。そこには、最初に作られた「ローマの噴水」の繊細さはどこにもありません。

そのあまりの下品さに、これだけは録音しなかったカラヤンですが、分かるような気がします。

そう言えば、どこかの外来オケの指揮者がこんな事を言っていましたね。

「どんなにチンタラした演奏でも、最後にドカーンとぶっ放せば、日本の聴衆はそれだけでブラボーと叫んでくれる」

しかし、これは日本だけの現象ではないようです。

どうも最後がピアニッシモで終わる曲はプログラムにはかかりにくいようです。(例えば、ブラームスの3番。3楽章はあんなに有名なのに、他の3曲と比べると取り上げられる機会が大変少ないです。これは明らかに終楽章に責任があります)

この3部作の並びを見ていると、受けるためにはこうするしかないのよ!と言いたげなレスピーギの姿が想像されてしまいます。

それから、最後に余談ですが、レスピーギはローマ帝国の熱烈な賛美者だったそうです。この作品の変な魅力は、そういう超アナクロの時代劇が、最新のSFXを駆使して繰り広げられるような不思議なギャップにあることも事実です。

ローマの噴水

- 第1部 夜明けのジュリアの谷の噴水

- 第2部 朝のトリトンの噴水

- 第3部 真昼のトレヴィの噴水

- 第4部 たそがれのメディチ荘の噴水

掛け値なしの真実の姿が刻み込まれている

今さら言うまでもないことですが、フリッツ・ライナーの名はシカゴ交響楽団と深く結びついています。

1922年に渡米してからは、シンシナティ交響楽団、ピッツバーグ交響楽団、メトロポリタン歌劇場の音楽監督や指揮者を務め、その間に、カーティス音楽院で指揮科の教授も勤めて門下生にレナード・バーンスタインがいます。

しかし、そう言うキャリアがほとんどの人の記憶からは消え去ってしまうほどに、1953年からのシカゴ交響楽団との10年間が強烈な印象として刻み込まれています。

ライナーは1888年にブダペストで生まれていますから、クレンペラーやフルトヴェングラー、クナッパーツブッシュ達とは同世代です。ですから、彼の名と深く結びつけられることになるシカゴ交響楽団の音楽監督に就任した時には既に65才になっていました。そこからの10年間なのですから、それはライナー自身にしてみれば60代の半ばから70代の半ばになる時期でした。

いつも言っていることですが、芸の世界において、年を経るにつれて上昇曲線を描いていくというのは幻想以外の何ものでもありません。

葛飾北斎が死に臨んで「我をして五年の命を保たしめば 真正の画工となるを得べし」と借ったという話は有名です。そこに画狂人北斎の執念を見る思いをするのですが、それでも年を重ねるというのは今まで苦もなく動かすことができた腕や指が動かなくなると言うことであり、さらに言えば今まで集中力が持続できたはずの時間が我慢できなくなると言うことなのです。おそらく、北斎にあと5年の時があったとしてもどれほどのことができたのかは疑問だと言わざるを得ません。

残酷なようですが、それが「老い」というものです。

ですから、今までも、数多くの老巨匠の晩年の演奏を「荘重なテンポによる雄大な演奏」と褒めそやす人に対して、「そんなのはただの老化による運動機能の低下にすぎない」と口走ってしまい、「お前みたいな人間にはクラシック音楽の深い精神性などは一生分からない」とお叱りを受けてきた次第です。

しかし、世の中には必ず「例外」かと思わされるような驚きが存在します。

その「例外か」と思わせられる存在の一人がこのライナーという指揮者でした。

このライナーというおじさんは実に持って驚くべきおじさんだったようで、亡くなる直前まで「衰え」というものを全く感じさせないままで押し切ってしまっているのです。

彼と同郷だったもう一人の恐いおじさんだったセルも同じように晩年まで衰えを感じさせなかった希有な例なのですが、それでも己の死を悟ったであろう最晩年の演奏を聞くと、なんだか妙に優しくなってしまっています。ところが、ライナーの場合は、そう言う変化すらも感じさせないままにこの世を去っていきました。

このレスピーギの「ローマの松」と「ローマの噴水」は同じ日にまとめて録音されているのですが、残された記録によると午前中に「ローマの松」を録音し、夜から再びセッションを組んで「ローマの噴水」を録音したようです。

朝の9時頃に「おはよう!」と機嫌良くやってきたライナーは、まず手始めに「ローマの松」の「アッピア街道の松」を通して演奏してプレイバックを聞き直したようです。

おそらくは、最弱音から最強音のブッチャキサウンドに至るこの楽章のプレイバックを聞くことで、オーケストラのバランスに関して手直しすべきところを確認し、さらにはそれに基づいて録音陣に対する注文を幾つかだしたのでしょう。

その後は、オケにてきぱきと指示を出して全曲を一気に録音し、録音陣からの注文で幾つかの部分を再度録音し直して終わりとしたようです。

記録によると9時半から始まった録音は12時すぎには終了したようで、「ローマの噴水」の録音はその日の7時から開始して2時間ほどで終了しました。

この録音はRCAのルイス・レイトンによる録音なので、マイクセッティングはいわゆる「ミニマル・マイク・テクニック」によるものです。

「ミニマル・マイク・テクニック」とは、オーケストラなら、指揮者の背後上方に横一列に設置された3本のメインマイクと前方両サイドに立つサブメインを中心に、最小限の補助マイクを加えたシステムで録音しようというものです。マーキュリー・レーベルのウィルマ・コザート等も同じような手法で優秀録音を残したのですが、この手法の最大の問題点は録音をしてから細かいバランスの調整などが一切出来ないということです。

ですから、この手法で録音された演奏は、録音のマジックなどは一切なしの、掛け値なしの真実の姿が刻み込まれていると言うことになります。つまりは、オケがヘボだったり、指揮者がヘボだったりすると後で手直しのしようがないので、演奏に完璧さが求められるのです。

「ローマの松」の冒頭の一つ一つの楽器の位置が見えるかのような鮮明さは決して録音のマジックではなくて、まさにその様な音が現実に鳴り響いていたのです。

「カタコンベの傍らの松」の静けさに満ちながらも決して音が痩せない世界も見事ですし、何よりも「アッピア街道の松」の最弱音から最強音に至るマジックと思えるような音の世界の見事さからは、老齢故の衰えなどは微塵も感じません。

おそらく、未だ暗さから抜けきっていない薄明かりの中を静かに行軍するローマ軍団の凄みが最弱音の世界で描かれ、そこにやがて朝の光が差しむとそのローマ軍団の甲冑が黄金に燦然と輝く場面への転換の見事さは「まあ聞いてください」と言うしかありません。

そして、このクオリティが、ほとんど一発録りに近い形で実現しているところに、このコンビの恐るべき実力を見せつけられる思いがします。

そして、その事は、その日の夕方から僅か2時間足らずで録音された「ローマの噴水」においても同様のことが言えます。

ただ、こちらの方は「松」と較べれば響きの繊細さが特徴ですから、一聴して人を驚かすような「凄み」というか「外連味」はありません。しかし、その繊細さを実現している個々の楽器のバランスの見事さと空間表現の素晴らしさは見事なものです。また、第2部「朝のトリトンの噴水」では、第1部「夜明けのジュリアの谷の噴水」から雰囲気が一転するのですが、そこでは左右へお広がりだけなでなく前後、さらに上へも広がっていく3時限的な音響空間がそれなりに再現されています。

演奏、録音ともに実に見事なものです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)