クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

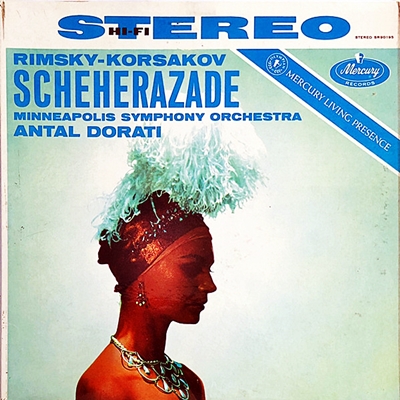

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35

ドラティ指揮 ミネアポリス交響楽団 1958年12月録音

Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35 [1.The Sea and Sinbad's Ship]

Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35 [2.The Legend of the Kalendar Prince]

Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35 [3.The Young Prince and The Young Princess ]

Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35 [4.Festival at Baghdad. The Sea. Ship Breaks against a Cliff Surmounted by a Bronze Horseman]

管弦楽法の一つの頂点を示す作品です。

実際、作曲者自身も「ワーグナーの影響を受けることなく、通常のオーケストラ編成で輝かしい響きを獲得した」作品だと自賛しています。

実際、打楽器に関しては大太鼓、小太鼓、シンバル、タンバリン、タムタム等とたくさんでてきますが、ワーグナーの影響を受けて彼が用いはじめる強大な編成とは一線を画するものとなっています。

また、楽曲構成についても当初は

「サルタンは女性はすべて不誠実で不貞であると信じ、結婚した王妃 を初夜のあとで殺すことを誓っていた。しかし、シェエラザードは夜毎興味深い話をサルタンに聞かせ、そのた めサルタンは彼女の首をはねることを一夜また一夜とのばした。 彼女は千一夜にわたって生き長らえついにサルタンにその残酷な誓いをすてさせたの である。」

との解説をスコアに付けて、それぞれの楽章にも分かりやすい標題をつけていました。

しかし、後にはこの作品を交響的作品として聞いてもらうことを望むようになり、当初つけられていた標題も破棄されました。

今も各楽章には標題がつけられていることが一般的ですが、そう言う経過からも分かるように、それらの標題やそれに付属する解説は作曲者自身が付けたものではありません。

そんなわけで、とにかく原典尊重の時代ですから、こういうあやしげな(?)標題も原作者の意志にそって破棄されるのかと思いきや、私が知る限りでは全てのCDにこの標題がつけられています。それはポリシーの不徹底と言うよりは、やはり標題音楽の分かりやすさが優先されると言うことなのでしょう。

抽象的な絶対音楽として聞いても十分に面白い作品だと思いますが、アラビアン・ナイトの物語として聞けばさらに面白さ倍増です。

まあその辺は聞き手の自由で、あまりうるさいことは言わずに聞きたいように聞けばよい、と言うことなのでしょう。そんなわけで、参考のためにあやしげな標題(?)も付けておきました。参考にしたい方は参考にして下さい。

第一楽章 「海とシンドバットの冒険」

第二楽章 「カランダール王子の物語」

第三楽章 「若き王子と王女」

第四楽章 「バグダッドの祭り、海、船は青銅の騎士のある岩で難破。終曲」

「Rafael Druian」がヴァイオリンのソロを担当

あらためて感じるのは「Mercury」レーベルの音の良さです。もちろん、これが「Mercury」レーベルの中で取り立てて録音のクオリティが高いわけでもなく、いわゆる標準的なレベルだとは思うのですが、それでもステレオ録音初期の時代のものとは到底思えないほどのクオリティです。

そして、ドラティの指揮も、そういう録音の良さをアピールするかのようにキッチリと整理された見通しの良い音楽を作り上げています。

こう書いたからと言ってこの作品を貶めているとは思わないんでほしいのですが、いわゆる「精神性」が云々というような音楽ではないので、何よりもオケの響きの華やかさこそが大切な音楽です。それだけに、50年代の末に、すでにこのようなレコードが市場に出回っていたということは記憶に留めておいていいでしょう。この地点から現在まで50年を超える時間が経過し、録音もまたアナログからデジタルへと移り変わってきたのですが、果たしてその時間の流れの中でどれほど「録音」という行為が進歩したのでしょうか?

それから、些末なことなながら、この作品ではヴァイオリンのソロがシェエラザードのテーマを演奏するので、非常に重要な役割を果たします。とは言え、ソリストを招くほどのこともないので、一般的にはオケのコンサートマスターがソロを担当するのが一般的です。

この録音でも、その通例に従ってコンマスがヴァイオリンソロを担当しているのですが、クレジットをみれば「Rafael Druian」となっていて、いささか「オー!!」と思ってしまいました。

もちろん、今となっては、「Rafael Druian」と言うクレジットに反応するのはよほどの「セル・オタク」しかいないでしょう。

そうです、あの「鬼のよう怖かった」ジョージ・セルの元で長年にわたってクリーブランド管弦楽団のコンサートマスターを務めていたのが「Rafael Druian」なのです。

そこで、彼の経歴を少しばかり調べてみました。

- ダラス交響楽団(アンタル・ドラティ):1947 - 1949

- ミネアポリス交響楽団(アンタル・ドラティ):1960 - 1949

- クリーブランド管弦楽団(ジョージ・セル):1960 - 1969

- ニューヨーク・フィル(ピエール・ブーレーズ):1971 - 1974

ドラティ、セル、ブーレーズのもとで、およそ30年にわたってコンサートマスターを務めていたことになります。

そして、私が「Rafael Druian」と聞いて思い浮かぶのは、セルとのコンビで録音したモーツァルトのヴァイオリンソナタ集、そして、モーツァルトのヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 K364でのヴァイオリンソロです。さらにもう一つ、リヒャルト.シュトラウスの交響詩「ドン・キホーテ」作品35でのヴィオラのソロです。

青の「鬼のように怖い」セルが、いかに「Rafael Druian」を信頼していたかの証でしょう。

そして、セル亡き後は、今度はブーレーズが三顧の礼でニューヨークフィルのコンマスに招いています。

基本はソリストではないので、オケの中にうまくとけ込むような素直で癖のない、そして明るめの音色が魅力的です。確かに、ヴァイオリンソナタでは物足りなさを覚えたりもするんどえすが、その部分も含めて、典型的なコンサートマスタータイプのヴァイオリニストだったと思います。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)