クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ベートーベン:交響曲第7番 イ長調 作品92

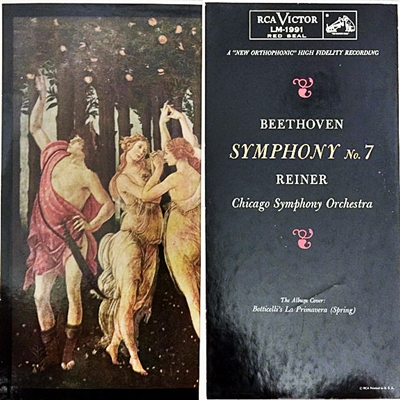

フリッツ・ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1955年12月12日録音

Beethoven:Symphony No.7 in A major, Op.92 [1.Poco Sostenuto; Vivace]

Beethoven:Symphony No.7 in A major, Op.92 [2.Allegretto]

Beethoven:Symphony No.7 in A major, Op.92 [3.Presto; Assai Meno Presto; Presto]

Beethoven:Symphony No.7 in A major, Op.92 [4.Allegro Con Brio]

深くて、高い後期の世界への入り口

それにしても、「アマデウス」でえがかれたモーツァルトもひどかったが、「不滅の恋人」でえがかれたベートーベンはそれに輪をかけたひどさでした。

第9で、「人類みな兄弟!!」と歌いあげた人間とは思えないほどに、「自分勝手」で「傲慢」、そしてどうしようもないほどの「エキセントリック」な人間としてえがかれていました。一部では、あまりにもひどすぎると言う声もあったようですが、ユング君は実像はもっとひどかったのではないかと思っています。

偉大な音楽家達というものは、その伝記を調べてみるとはっきり言って「人格破綻者」の集まりです。その人格破綻者の群の中でも、とびきりの破綻者がモーツァルトとベートーベンです。

最晩年のぼろ屑のような格好でお疾呼を垂れ流して地面にうずくまるベートーベンの姿は、そのような人格破綻者のなれの果てをえがいて見事なものでした。

不幸と幸せを足すとちょうど零になるのが人生だと言った人がいました。これを才能にあてはめると、何か偉大なものを生み出す人は、どこかで多くのものを犠牲にする必要があるのかもしれません。

この交響曲の第7番は、傑作の森と言われる実り豊かな中期の時期をくぐりぬけ、深刻なスランプに陥ったベートーベンが、その壁を突き破って、後期の重要な作品を生み出していく入り口にたたずむ作品です。

ここでは、単純きわまるリズム動機をもとに、かくも偉大なシンフォニーを構築するという離れ業を演じています。(この課題に対するもう一つの回答が第8交響曲です。)

特にこの第2楽章はその特徴のあるリズムの推進力によって、一つの楽章が生成発展してさまをまざまざと見せつけてくれます。

この楽章を「舞踏の祝祭」と呼んだのはワーグナーですが、やはり大したものです。

そしてベートーベンはこれ以後、凡人には伺うこともできないような「深くて」「高い」後期の世界へと分け入っていくことになります。

ミスター・メトロノームなんて言わせない!!

ライナーのことを「あいつはメトロノームだ!!」と言ったのは誰だったのでしょうか?おかげで、ミスター・メトロノームという有り難くないニックネームを頂戴しているライナーですが、50年代にシカゴ響のシェフに就任して最初の黄金時代を築いたこともこれまた事実です。

トスカニーニ・ライナー・セルという系譜から思い浮かぶのは「鬼のように怖い」でしょうか・・・(^^;

そのおかげで・・・?、それぞれが手兵としたオーケストラはその徹底した訓練によって同時代の他のオケと比べれば隔絶した合奏能力を獲得しました。

しかし、オケの能力は90年代以降飛躍的に上昇したように感じます。

それは早期からの英才教育が一般化してオケのメンバーの技量が向上したことが一番の理由だと思うのですが、録音がアナログからデジタルに移行することによって細部の曖昧さがあからさまにさらけ出されるようになったことも大きな要因になったのではないかとユング君はにらんでいます。

ですから、そう言うハイテクオケが一般化した現在からこの50年代の録音を振り返ってみれば、その合奏精度という点では一歩も二歩も譲ると言わざるを得ません。ですから、彼らの演奏をそう言う面からのみとらえて評価するならば、それは一つの時代のランドマークとしての意味しか持たないことになります。

しかし、忘れてならないのは、彼らはその合奏能力を誇示することを目的としたのではないと言うことです。彼らにとって合奏能力の高さはあくまでも手段であって、目的としたものは、その能力を活用して実現を目指した「己の音楽」だったことは言うまでもないことです。

ここで聞くライナーの音楽の最大の特徴は一切の曖昧さを排除したこの上もなくクリアなベートーベン像の描出です。とりわけ、最終楽章の驀進するベートーベンをこれほどもクリアに描き出した演奏はそうあるものではありません。最後の頂点を目指して整然と組み立てられた論理を緻密に再現することを通して、驀進するベートーベンを描き出していく手際はこの上もなく見事です。

それは決して「それいけどんどん」の勢いだけの音楽に堕するのではなく(固有名詞はあげませんが、最近はこの辺を勘違いしている指揮者が少なくありません)、「高い知性と強固なコントロールによってベートーベンは驀進している」という事実を思い出させてくれる演奏です。

最後に、ついでながらですが、この時代のオケはどこも重心の低いずっしりとした響きで音楽をやっています。ピッチを上げて、一見すると華やかだけれども、どこか腰高で軽薄さを感じる昨今のオケの響きに不満を感じるのは私だけでしょうか。

よせられたコメント

2008-03-22:高崎

- 4楽章がとにかく感動モノです。コーダでヴァイオリンの1stと2ndが掛け合いして最後に1st2ndがハモる箇所がありますが、同時にティンパニがクレッシェンドしてくるため、たいがいの演奏はこのハモりが聴こえません。逆に、ヴァイオリンを聴かせようとしてティンパニが抑えられ、迫力が足りない演奏というのもあります。しかしライナーの演奏ではその両立不可能とも思える要素が両方充分に達成されています。ライナーの手腕の見事さとシカゴ響のパワーの素晴らしさに感動せざるを得ません。フルヴェン以来の名演(フルヴェンもまたVPOとの演奏でこの両方の要素を両立させています)だと確信しています。

2008-03-23:セル好き

- 一聴して感じられるのは、ショルティー時代のけれんみが無く聴きやすいこと。

2008-03-29:gkrsnama

- ライナーの映像を見たことがある。

昔はいろいろへんな指揮者がいた。手をぶるぶる揺らすだけのフルトヴェングラーだとか、オケに合わせて踊るだけのストコフスキーとか(特に歌っているときは何も指示をしないそうです、それが一番とのこと=本人談)、台のうえで飛び跳ねるバーンスタインとか、足踏みしたり気合を入れるミュンシュやチェリビダッケとか。

でも、なんといってもライナーが一番変わっている。つまり彼は眼力で指揮をするんだ。棒のほうはというと、めったに振らない。フレーズの入りで奏者をぎろりとにらむ。まれに一拍だけチョンと棒を動かすこともあるけれど。

岩城宏之氏は指揮者は胡散臭い商売といっていたが、その意味ではライナーこそが最たるもんだね。

2010-10-13:Dear Max

- ライナーは、テンポが速くストレートという印象というよりは先入観を抱いていましたが、最近いろいろ聞いてみると必ずしもそればかりではないことを知り、意外な人間臭さに魅力を感じ始めました。

どうも直球勝負だけではないですね。

このベートーヴェンの交響曲第7番でも第4楽章のテンポ設定が面白い。

まず最初のタンタカタンの後の休符を長めにとります。

ちょうどじっと動きを止めてオーケストラを一瞥する様子が目に浮かびます。

それを2回繰り返すと快進撃が始まります。その後、弦楽器で上昇、下降を行うところでここでも大きな「溜め」が2回あります。

指揮する際の動きが極めて小さかったとされるライナーですが、この箇所はどのように指揮していたのか、とても興味があります。

私はこのような演奏を聴くと「のけぞるフリッツ・ライナー」と言いたくなります。

こうして「のけぞる」とその後の解き放たれた快速球が鮮やかなコントラストを持って伝わってきます。その効果をライナーは楽しんでいたのではないでしょうか。

ついでに、ライナーがウィーンフィルと録音したブラームスのハンガリー舞曲第6番では、もう笑うしかないようなのけぞりが聞かれます。

あまり指摘する評論家はいないようですが。

2012-12-19:マオ

- ベートーヴェンの7番大好きです。別によく言うように「リズム」がどうとかでなく、自信に満ちて綿密に練られた優れた曲だからです。明るく活気があるだけではなく、どっしりとした風格も感じます。内声部の緻密さもすごいです。さすがはベートーヴェン中期の傑作です。このライナーの楷書的な明快な演奏も好きです。ふだんはそれにポリッシュをかけたようなカラヤンの演奏も聴いたり、逆のフルトヴェングラーの劇的な演奏も聴いています。それぞれ個性と信念があっておもしろいですね。

2014-09-28:原 響平

- ライナー指揮のベートーベンの交響曲はどれも素晴らしい。特に奇数番号の交響曲は、屈指の名演奏ばかりである。この交響曲第7番は、弦楽器と金管楽器、そして打楽器の絶妙なバランスと、適度なホール感も相まって、極上の録音となった。時に第4楽章は、ホルンとティンパニーの上手さが際立っている。最近の指揮者は、どれも第4楽章にクライマックスを築くため、過度なトランペットの強奏や、テンポの動かしをする演奏が多いいが、ライナーの演奏は、楽譜に過度な色付を施さずに、しかも、超えてはいけない限界を維持しつつ、しかも音色のバランスを守りながらオーケーストラに集中を求め続け、それを実現させる力量は、神業に近いものを感じる。更に、ライナーの凄いところは、メロディーラインを重視するのは当然だが、それ以外の音が色々と聞こえてくる。例えが悪いが、カラヤンの演奏が12色で描かれる絵とすれば、ライナーの演奏は36色で描く絵ぐらいの差がある。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)