クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

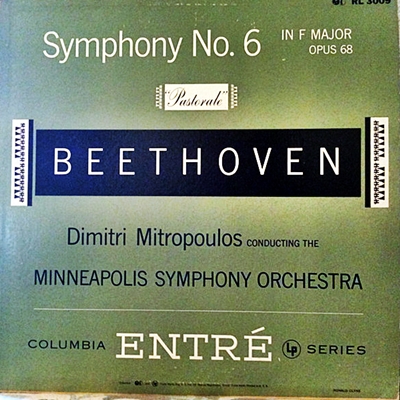

ベートーベン:交響曲第6番ヘ長調, Op.68 「田園」8Beethoven:Symphony No.2 in D major , Op.36)

ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ミネアポリス交響楽団 1940年1月22日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on January 22, 1940)

Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 "Pastoral" [1.Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande.Allegro ma non troppo]

Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 "Pastoral" [2.Scene am Bach. Andante molto moto]

Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 "Pastoral" [3.Lustiges Zusammensein der Landleute. Allegro]

Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 "Pastoral" [4.Gewitter. Sturm. Allegro]

Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 "Pastoral" [5.Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefuhle nach dem Sturm. Allegretto]

標題付きの交響曲

- 第1楽章:「田園に到着したときの朗らかな感情の目覚め」

- 第2楽章:「小川のほとりの情景」

- 第3楽章:「農民の楽しい集い」

- 第4楽章:「雷雨、雨」

- 第5楽章:「牧人の歌、嵐のあとの喜ばしい感謝の感情」

また、第3楽章以降は切れ目なしに演奏されるのも今までない趣向です。

これらの特徴は、このあとのロマン派の時代に引き継がれ大きな影響を与えることになります。

しかし、世間にはベートーベンの音楽をこのような標題で理解するのが我慢できない人が多くて、「そのような標題にとらわれることなく純粋に絶対的な音楽として理解するべきだ!」と宣っています。

このような人は何の論証も抜きに標題音楽は絶対音楽に劣る存在と思っているらしくて、偉大にして神聖なるベートーベンの音楽がレベルの低い「標題音楽」として理解されることが我慢できないようです。ご苦労さんな事です。

しかし、そういう頭でっかちな聴き方をしない普通の聞き手なら、ベートーベンが与えた標題が音楽の雰囲気を実にうまく表現していることに気づくはずです。

前作の5番で人間の内面的世界の劇的な葛藤を描いたベートーベンは、自然という外的世界を描いても一流であったと言うことです。同時期に全く正反対と思えるような作品を創作したのがベートーベンの特長であることはよく知られていますが、ここでもその特徴が発揮されたと言うことでしょう。

またあまり知られていないことですが、残されたスケッチから最終楽章に合唱を導入しようとしたことが指摘されています。

もしそれが実現していたならば、第五の「運命」との対比はよりはっきりした物になったでしょうし、年末がくれば第九ばかり聞かされると言う「苦行(^^;」を味わうこともなかったでしょう。

ちょっと残念なことです。

驚くほどに強い主情性に彩られた音楽

調べてみると、ミトロプーロスはベートーベンの作品を殆ど録音していません。例えば、交響曲でいえば、もしかしたらこの「田園」だけのような気がします。

一般論でいえば、ベートーベンの交響曲を任されないのは指揮者としては二流の証明です。しかし、ミトロプーロスを二流の指揮者という人はいないでしょうから、これは実にもって不思議な話です。

しかし、このミトロプーロスにとっては貴重な「田園」の録音を聞いてみて、その理由が何となく分かったような気がします。

この「田園」の録音はおそらく大部分の人は異形の演奏だと思うでしょう。とりわけ、第1楽章の金管楽器の扱いなど、他では絶対に聞いた事のないバランスの取り方です。そして、音楽全体もベートーベンの構築性は後方に退き、なんだかその後に来るロマン派の交響曲の「はしり」を聞くような気がしてきます。

ただし、その演奏は、かつての「ロマン主義的歪曲」とも異なります。そう言う古さとはまた異なる演奏であり、おかしな言い方ですが、古典派としての音楽の規矩はギリギリに保持しながら、己の主観性を思う存分に発揮しているように感じられるのです。

私は、ミトロプーロスと言えば、その人間離れした記憶力などが取りざたされ、その先入観故に音楽を「精緻」に構築する指揮者だと思いこんでいました。

しかし、彼の録音を聞けば聞くほどに、驚くほどに強い主情性に彩られた音楽を作る人だったんだと、彼に対する認識が180度回転してしまいました。この田園などはベートーベンの作品だけに、その主情性がより際だちます。

録音も1940年にしては極めて優秀です。

こんなのベートーベンじゃない!と言う人も多いでしょうが、この主情性に絡め取られる人もいるかもしれません。

もちろん、一番最初に聞いてはいけない録音であることはいうまでもありません・・・が。

よせられたコメント

2024-02-21:Masataka Tomari

- 良い演奏ですね。

特に、第一楽章のテンポが爽やかです。壮年期のベートーヴェンがグイグイと独創的な音楽を発表してゆく勢いを感じます。

第三楽章以降がひとつの世界をつくるのは、第五もそうですし、この2曲がペアになっているもうなずけます。

また、初演の際、こちらを先に演奏したのも、曲想から良い選択だったように思います。

ミトロプーロスという人に大変興味を持ちました。この演奏のご紹介、ありがとうございました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)