クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ベートーベン:交響曲第8番 ヘ長調 作品93

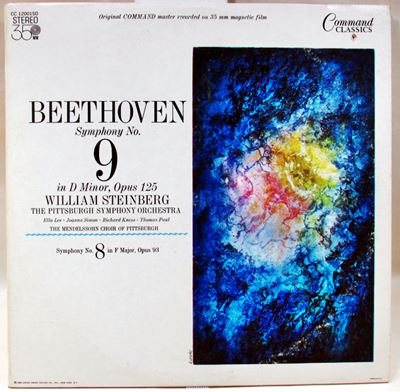

ウィリアム・スタインバーグ指揮 ピッツバーグ交響楽団 1966年4月4~8日録音

Beethoven:Symphony No.8 in F major , Op.93 [1.Allegro Vivace E Con Brio]

Beethoven:Symphony No.8 in F major , Op.93 [2.Allegretto Scherzando]

Beethoven:Symphony No.8 in F major , Op.93 [3.Tempo Di Menuetto]

Beethoven:Symphony No.8 in F major , Op.93 [4.Allegro Vivace]

谷間に咲く花、なんて言わないでください。

しかし、4番の方は、カルロス・クライバーによるすばらしい演奏によって、その真価が多くの人に知られるようになりました。それだけが原因とは思いませんが、最近ではけっこうな人気曲になっています。

たしかに、第一楽章の瞑想的な序奏部分から、第1主題が一気にはじけ出すところなど、もっと早くから人気が出ても不思議でない華やかな要素をもっています。

それに比べると、8番は地味なだけにますます影の薄さが目立ちます。

おまけに、交響曲の世界で8番という数字は、大曲、人気曲が多い数字です。

マーラーの8番は「千人の交響曲」というとんでもない大編成の曲です。

ブルックナーの8番についてはなんの説明もいりません。

シューベルトやドヴォルザークの8番は、ともに大変な人気曲です。

8番という数字は野球にたとえれば、3番、4番バッターに匹敵するようなスター選手が並んでいます。そんな中で、ベートーベンの8番はその番号通りの8番バッターです。これで守備位置がライトだったら最低です。

しかし、私の見るところ、彼は「8番、ライト」ではなく、守備の要であるショートかセカンドを守っているようです。

確かに、野球チーム「ベートーベン」を代表するスター選手ではありませんが、玄人をうならせる渋いプレーを確実にこなす「いぶし銀」の選手であることは間違いありません。

急に話がシビアになりますが、この作品の真価は、リズム動機による交響曲の構築という命題に対する、もう一つの解答だと言う点にあります。

もちろん、第1の解答は7番の交響曲ですが、この8番もそれに劣らぬすばらしい解答となっています。ただし、7番がこの上もなく華やかな解答だったのに対して、8番は分かる人にしか分からないと言う玄人好みの作品になっているところに、両者の違いがあります。

そして、「スター指揮者」と呼ばれるような人よりは、いわゆる「玄人好みの指揮者」の方が、この曲ですばらしい演奏を聞かせてくれると言うのも興味深い事実です。

そして、そう言う人の演奏でこの8番を聞くと、決してこの曲が「小粋でしゃれた交響曲」などではなく、疑いもなく後期のベートーベンを代表する堂々たるシンフォニーであることに気づかせてくれます

聞いてみる価値は十分にある

スタインバーグは手兵のピッツバーグ交響楽団をともに1962年から1966年にかけてベートーベンの交響曲の全曲録音を行っています。

さて問題は、その録音を聞いてみたいかどうかです。

50年代から60年代はクラシック音楽にとっては輝ける黄金の時代であり、多くの指揮者とオーケストラによって数多くのベートーベンの交響曲全集が録音されました。そう言う宝の山に埋もれている状態で、いわゆる職人肌による指揮者がピッチバーグというアメリカの地方オケを振って録音したベートーベンの9曲を時間をかけて聞いてみたいかということです。

率直にって、それほど簡単に「Yes」とは言いにくいのではないでしょうか。実際私も最初はそうでした。

そして、その証拠に、この録音はデジタルの時代に入ってもCDで復刻されることはなく、聞こうと思えば中古レコードを探すしかない状態が続きました。

ところが人間というのは不思議なもので、聞こうと思ってもなかなか聞くことができない状態で、何らかの僥倖に恵まれてそれを聞くことが出来た人はその録音と演奏を持ち上げたくなります。気がつくと、あちこちでこのスタインバー&ピッツバーグ響によるベートーベン演奏を「幻の名演」という人があらわれてきます。

ただし、その真偽を確かめることはほとんどの人にとっては不可能なのですから、いつの間にかそう言う評価がじわりじわりと広がりはじめます。そして、隣接権が消滅すると得体の知れないレーベルが板おこしと思われるやり方で復刻盤CDをリリースします。

聞くところによると、このレーベルは最初は国外では販売しないと言っていたようなのですが、やがてどういうルートを使ったのかは分かりませんが、少しずつ日本国内でも入手が可能になりました。そして、その噂の「幻の名盤」をその復刻盤CDで聞いた人たちは唖然とします。ただし、その「唖然」は演奏の巣らしさゆえに「唖然」としたのではなく、その復刻盤CDの音質が「唖然」とするほどの劣悪だったのです。

その悪さたるや、人によれば50年代初頭のフルトヴェングラーの音源よりも劣悪だと言うことでした。

しかしながら、「Command Classics」というマイナーレーベルでの録音とはいえ、60年代中頃のスタジオ録音がそこまで劣悪なことは考えられません。となると、その板おこしで復刻をしたレーベルはかなりいい加減なと言うよりは、犯罪的とも言えるやり方で復刻をしたと言うことになります。

しかしながら、最近になって遂にドイツ・グラモフォンが正式に復刻盤をリリースしたことで、漸くにして多くの人にその全貌が明らかになる時が来ました。

それでも、一部の「幻の名盤」という評価を聞きながらも、それでも残り少ない人生の中でこの組み合わせでベートーベンの9曲を聴く価値はあるのだろうかという懸念は消えません。

と言うことで、前置きが少し長くなってしまったのですが、そう言う懸念を振り払って9曲を聴き通した感想は、「幻の名盤」と言う評価は「聞きたくても聞けないのに聞けちゃった」というバイアスがかかった評価であったと言うことは間違いないと言うことです。しかし、残された人生において、このスタインバーグによるステレオ録音のベートーベンは聞いてみる価値は十分にあると言うこともまた間違いないようです。

まずは一通り聞いてみて感じたことを簡単に記しておきます。

第1番の交響曲はその弾むようなリズム感と爽快な推進力は若きベートーベンのファースト・シンフォニーとしては最高の演奏の一つと言えます。この第1番の交響曲はどうしても軽く見られがちなだけにこれは貴重な演奏と録音だと言えます。続く第2番も同じようなコンセプトで貫かれているのですが、この作品の聞かせどころとも言うべき「Larghetto楽章」がいささかあっさりしすぎている感じがします。

このラルゲット楽章の美しいロマン性は第1番の交響曲では聞くことが出来なかったものですし、そこには「歌う」事への試行錯誤が結実していると思われるだけに、ここまで意図的に素っ気なく演奏することはないのではないかとは思ってしまいました。

ただし、第4番の「Adagio楽章」もどちらかと言えば素っ気ない感じなので、そのあたりはスタインバーグの姿勢なのかもしれません。

しかし、第4番では長い序奏の後に第1主題が表れてくるところで思いっきり「タメ」を作って見得を切ったりしているのですから、そのあたりがただの「職人肌」とは言いきれないスタインバーグの複雑さが表れています。そして、第3楽書から第4楽章にかけてはあ青の第1番で見せた推進力とリズムが炸裂して、何処かカルロス・クライバーの姿を思い出してしまう自分がいました。

それからもう一つ面白いのは、突然テンポ設定が変わってしまう場面があることです。

例えば、第6番「田園」では嵐がやってくる前の場面で急激にテンポが速くなって緊張感を高めるのですが、いささかあざといという感じがしないでもありません。

それから、第7番の交響曲では最初の2楽章はやや遅めのテンポ設定で演奏して、第2楽章の「Allegretto」では2番や4番の緩徐楽章とは対照的なほどに入念に歌っています。どうも、このあたりがスタインバーグという男のつかみ所のなさです。そして、第3楽章からは途端にテンポを上げるのでそのつながり具合にいささか違和感を感じるのですが、そのテンポのまま最終楽章になだれ込むとその強い推進力ゆえに、「まあ、これでいいのだ」と思わせられてしまうのです。

それからもう一つ気づいたのは、第8番におけるオケの響きです。

後期の作品でありながら小ぶりなこの交響曲は下手をすると初期のシンフォニーのように聞こえてしまうのですが、スタインバーグはここでは明らかに低声部を分厚めにならしてどっしりとした雰囲気を醸し出しています。そう言えば、「田園」の第1楽章でも結構低声部を厚めに成らしているので、そのあたりのオケの響きにも彼なりのポリシーが貫かれていたのかもしれません。

つまりは、一見するとスタインバーグのベートーベンというのは職人肌の指揮者がキッチリと仕上げただけの演奏のように見えるのですが、じっくりと聞いてみるといろいろと屈折した部分があちこちにに顔を出すのです。

ただし、私の効き方が悪いのだと思うのですが「エロイカ」や「運命」のような大物ではあまり無茶なことはしないでキッチリと仕上げているように思われます。悪い演奏ではないのですが、数多の名演がひしめくこの作品の録音の中ではいささか自己主張が乏しいかもしれません。

しかしながら、スタインバーグの全集の中で一番注目すべきは最後の第9番でしょう。

何故ならば、そこでスタインバーグは一般的に「マーラー版」と呼ばれるものを使っているからです。

ただし、このマーラー版というのはマーラーが実際に演奏したときに楽譜に追加したり書き直したりしたもので、シューベルトの「死と乙女」を弦楽合奏版にしたように新たにスコアにしたものではないようです。そして、マーラーは演奏のたびにスコアに手を加えるのを常にしていましたから、ベートーベンの第9にしても定まった「マーラー版」があるわけではないようです。

ですから、スタインバーグが「マーラー版」と記しているのは、おそらくはマーラーがニューヨークフィル時代に、そのライブラリに書き込んだものを参考にしたものだと思われます。

ところが、この「マーラー版」による第9なのですが、実際に聞いてみると何処がどのように改変されているのかほとんど分かりません。どちらかと言えば、上で述べたような他の交響曲の独特な解釈の部分の方が印象的です。

ただし、最終楽章にはいると急に低声部が分厚くなって響きが太くなるのが印象的ですし、第2楽章のホルンのソロの部分からの音楽の運びが印象的なので、そのあたりに何らかのマーラーの手が入っているのかなと憶測する程度です。

ですから、スタインバーグはこの全集を完成させる上で、何故に、この第9番だけにその様なエディションを使ったのかの方が興味があります。

それはもしかしたら、職人肌で、手堅く作品をまとめるだけという印象をこのベートーベンの交響曲全集で払拭したかったのかもしれません。確かに、この全集を聞いてみれば、彼がただの職人肌だけの指揮者でないことはよく分かります。しかし、一部で囁かれるような「幻の名盤」はさすがに言いすぎのようです。

とは言え、この時代に数多くの優れたベートーベン演奏が生み出されたのですが、その中にあってもそれなりに聞く価値は十分にある録音であることは間違いようです。

なお、その後あれこれ調べてみると、第九のマーラー版の最大の特徴はスコアの細かい改変ではなくて、2管編成で書かれていたオリジナル編成を倍管にし、ティンパニを2人に増強し、さらに原曲に用いられていないテューバを加えるという「巨大化」を目指すことが目玉だった事が分かりました。

つまりは、その編成の巨大化を最大に活用することによって、ベートーベンの本質の一つである「デュナーミクの拡大」をより一層「壮絶」なものにしたかったようなのです。

私が第2楽章のホルンソロからの音楽運びに通常にはない美しさを感じたのはその成果だったようです。最終楽章に感じた分厚さもオケの巨大化によるものかもしれません。その証拠に、楽章の始めの部分ではオケと合唱・ソリストのバランスがあまり良くないのですが、次第にそのバランスが整っていくのがよく分かります。

そのあたり、録音エンジニアも苦労したようです。

とは言え、そういうマーラーの意図は、プリアンプのボリュームでいくらでも音量が調整できる録音ではなかなか実感するのは難しいかもしれません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)