クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

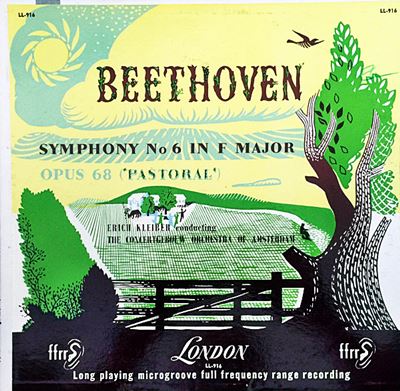

ベートーベン:交響曲第6番ヘ長調 作品68「田園」

エーリッヒ・クライバー指揮 ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 1953年9月録音

Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 "Pastoral" [1.Allegro Ma Non Troppo (Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande.Allegro ma non troppo)]

Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 "Pastoral" [2.Scene am Bach. Andante molto moto)]

Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 "Pastoral" [3.Lustiges Zusammensein der Landleute. Allegro) ]

Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 "Pastoral" [4.Gewitter. Sturm. Allegro) ]

Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 "Pastoral" [5.Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefuhle nach dem Sturm. Allegretto)]

標題付きの交響曲

- 第1楽章:「田園に到着したときの朗らかな感情の目覚め」

- 第2楽章:「小川のほとりの情景」

- 第3楽章:「農民の楽しい集い」

- 第4楽章:「雷雨、雨」

- 第5楽章:「牧人の歌、嵐のあとの喜ばしい感謝の感情」

また、第3楽章以降は切れ目なしに演奏されるのも今までない趣向です。

これらの特徴は、このあとのロマン派の時代に引き継がれ大きな影響を与えることになります。

しかし、世間にはベートーベンの音楽をこのような標題で理解するのが我慢できない人が多くて、「そのような標題にとらわれることなく純粋に絶対的な音楽として理解するべきだ!」と宣っています。

このような人は何の論証も抜きに標題音楽は絶対音楽に劣る存在と思っているらしくて、偉大にして神聖なるベートーベンの音楽がレベルの低い「標題音楽」として理解されることが我慢できないようです。ご苦労さんな事です。

しかし、そういう頭でっかちな聴き方をしない普通の聞き手なら、ベートーベンが与えた標題が音楽の雰囲気を実にうまく表現していることに気づくはずです。

前作の5番で人間の内面的世界の劇的な葛藤を描いたベートーベンは、自然という外的世界を描いても一流であったと言うことです。同時期に全く正反対と思えるような作品を創作したのがベートーベンの特長であることはよく知られていますが、ここでもその特徴が発揮されたと言うことでしょう。

またあまり知られていないことですが、残されたスケッチから最終楽章に合唱を導入しようとしたことが指摘されています。

もしそれが実現していたならば、第五の「運命」との対比はよりはっきりした物になったでしょうし、年末がくれば第九ばかり聞かされると言う「苦行(^^;」を味わうこともなかったでしょう。

ちょっと残念なことです。

心からの神への感謝

クレメンス・クラウスの「田園」を紹介したときに、エーリッヒ・クライバーとコンセルトヘボウ管との「田園」を未だにアップしていないことに気づきました。そんな録音はとっくの昔にアップしてあると思っていたのですが、思わぬ大穴が開いていたものです。

エーリッヒのベートーベン演奏については「運命」を聞いたときに度肝を抜かれたのが最初の出会いでした。

エーリッヒと言えばいつも「カルロス・クライバーの父親」と言うことで「パパ・クライバー」などと呼ばれることが多かったのですが、それがとんでもない間違いだと言うことを思い知らされたものでした。

とにかく音楽の隅々までエネルギー感とスピード感が溢れていながらキリリとした造形感覚が全く崩れないことには驚かされたものです。そして、それはそのままカルロスの「運命」にもつながっていくのですが、そのお里は本質的に彼の父親の音楽にあったのです。そして、その「運命」を聞いて、あの天才クライバーがなぜに父エーリッヒの影をおそれたか、その理由が初めて理解できました。

まさにカルロスの原点こそが父であるエーリッヒだったのです。

そして、それは「エロイカ」や「第九」においても同様なのですが、偶数番号の交響曲である「田園」においてもそのスピード感とエネルギー感が満ちているのです。全体としてはやや早めのテンポで小気味よく進んでいくのですが、緩徐楽章になると実にしなやかに音楽を歌わせます。そして、そう言うアクセントが決して恣意的な感じを全く感じさせることなくベートーベンらしい造形感覚は一切崩れないのです。

また、53年のモノラル録音なのですが、当時のDecca録音の優秀さのおかげでコンセルトヘボウ管が最も素晴らしかった時代の響きが見事にとらえられていることも魅力の一つです。

そう言えば、ショルティが指輪の録音をはじめたときに、カルショーに対してウィーンフィルとのコンビでベートーベンの交響曲全集を録音したいと言い出しました。その時に、カルショーがその要求を渋ったのは、このエーリッヒの「田園」などが未だに現役盤で、さらに売れ行きも良かったことがあると正直に書いていました。

それ以外にも3番、5番、7番の奇数番号ならば何とかなっても、この6番のような作品では未だにショルティには荷が重いだろうという判断もあったようです。

つまりは、それほどにこの「田園」という交響曲は指揮者にとっては難物なのです。息子カルロスがこの曲を録音しなかったのは、父のこの録音が超えられないからだという裏話もあるそうなのですが、この録音を聞けばそれもまた嘘ではないような気がします。

彼の演奏で「田園」を聞くと最後の場面で心からの神への感謝と、それに対する神からの祝福を聞くような気がします。その様な祝福を感じるような音楽は滅多に聴けるものではありません。

よせられたコメント

2023-01-13:コタロー

- クライバーの「田園」、素敵な演奏ですね!

録音もモノラル録音にしては大変良いと思います。

アップしていただき、感謝です。

そういえばこの曲、ティンパニの出番が第4楽章だけなんですね。

ティンパニ奏者はさぞかし欲求不満でしょうね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)