クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

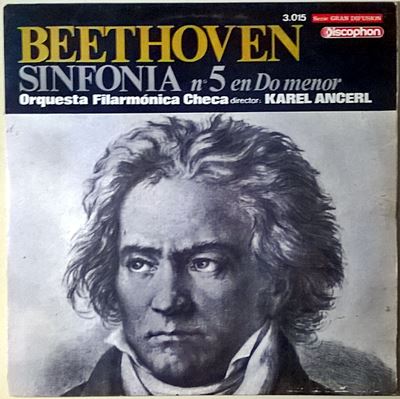

ベートーベン:交響曲第5番 ハ短調 作品67「運命」

カレル・アンチェル指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1953年2月録音

Beethoven:Symphony No.5 in C minor, Op.67 [1.Allegro Con Brio]

Beethoven:Symphony No.5 in C minor, Op.67 [2.Andante Con Moto]

Beethoven:Symphony No.5 in C minor, Op.67 [3.Allegro]

Beethoven:Symphony No.5 in C minor, Op.67 [4.Allegro]

極限まで無駄をそぎ落とした音楽

クラシック音楽に何の興味がない人でも、この作品の冒頭を知らない人はないでしょう。

交響曲と言えば「運命」、クラシック音楽と言えば「運命」です。

この作品は第3番の交響曲「エロイカ」が完成したすぐあとに着手されています。スケッチにまでさかのぼるとエロイカの創作時期とも重なると言われます。(1803年にこの作品のスケッチと思われる物があるそうです。ちなみにエロイカは1803?4年にかけて創作されています。)

しかし、ベートーベンはこの作品の創作を一時的に中断をして第4番の交響曲を作曲しています。これには、とある伯爵未亡人との恋愛が関係していると言われています。

そして幸か不幸か、この恋愛が破局に向かう中でベートーベンはこの運命の創作活動に舞い戻ってきます。

そういう意味では、本格的に創作活動に着手されたのは1807年で、完成はその翌年ですが、全体を見渡してみると完成までにかなりの年月を要した作品だと言えます。そして、ベートーベンは決して筆の早い人ではなかったのですが、これほどまでに時間を要した作品は数えるほどです。

その理由は、この作品の特徴となっている緊密きわまる構成とその無駄のなさにあります。

エロイカと比べてみるとその違いは歴然としています。もっとも、その整理しきれない部分が渾然として存在しているところにエロイカの魅力があるのですが、運命の魅力は極限にまで整理され尽くしたところにあると言えます。

それだけに、創作には多大な苦労と時間を要したのでしょう。

それ以後の時代を眺めてみても、これほどまでに無駄の少ない作品は新ウィーン楽派と言われたベルクやウェーベルンが登場するまではちょっと思い当たりません。(多少方向性は異なるでしょうが、・・・だいぶ違うかな?)

それから、それまでの交響曲と比べると楽器が増やされている点も重要です。

その増やされた楽器は第4楽章で一気に登場して、音色においても音量においても今までにない幅の広がりをもたらして、絶大な効果をあげています。

これもまたこの作品が広く愛される一因ともなっています。

純粋器楽の極点とも言うべき音楽に「歌」を持ち込もうとしている

カレル・アンチェルという指揮者は長年にわたって「視野」の外にいた存在でした。

それは、アンチェルと言えば「新世界より」か「我が祖国」くらいしか話題になることがなくて、そう言う「ローカリティ」に価値のある指揮者だという誤解があったからです。

ところが、じっくりと腰を据えて聞き直してみれば、時代の流れに沿ったザッハリヒカイトな音楽のように見えながら、その深いところではそう言う「流行」などとは全く無縁の、他に変わるもののない独自性に貫かれていることに気づかされるのです。

その独自性がもたらすイメージは、あまりにも文学的表現に過ぎると言われそうなのですが、一言で言えば「清流」です。ただし、その「清流」はかなりの川幅を持ちながらも美しく流れる大河なのです。

実は、こう書いている私の頭の中にイメージされているのは、昨年訪れる機会のあった四国の四万十川のイメージなのです。

沈下橋から眺めた四万十川の流れ

有名な「沈下橋」の上から眺めた美しも滔々と流れる四万十の流れこそは、私がイメージするアンチェルの音楽にもっとも相応しいものだったのです。

もっとも、ヨーロッパにもその様な清流があるのかは不勉強にして知りません。あの「美しき青きドナウ」にしてもウィーン近郊では緑色に濁っていました。

そして、もう一つ、アンチェルと言えばあまり古典派の音楽とは結びつかないのですが、すでに紹介してあるモーツァルトの交響曲でもお分かりようのように、決して悪くはないのです。いや、「悪くない」どころか、あのモーツァルトこそが私に「清流」を思い起こさせてくれたのでした。

そして、この50年代の初めに録音された2つのベートーベンの交響曲も悪くない演奏なのです。

とりわけ、交響曲第1番の方は、モーツァルトの交響曲で感じた「清流」を思わせるような造形で貫かれているのです。そこでは、一切の不純物が排除されて、川底までが透き通って見えるような透明感を保持しながら、音楽そのものは勢いを持って流れ下っていくのです。

ところが、不思議なことに、第5番の「運命」の方は少しばかり様子が異なるのです。

それは、冒頭のいわゆる「運命の動機」と言われる部分を聞くだけでその違いは了解できるはずです。これほど、一音一音を意味ありげに鳴らす指揮者は珍しいでしょう。しかし、それはこの後の音楽をより深刻に響かせるための前置きなのかと思えば、どうも、そうではないことがすぐに分かってくるのです。

アンチェルは、「運命」という言葉から連想されるような仰々しさからは出来る限り避けようとしていることは明らかだからです。

特に、金管群は出来る限り控えめに鳴らすことを要求しているようで、音楽が居丈高になることを徹底的に回避してるのです。

そして、結果としてこぢんまりとした交響曲になっていく中で気づかされるのは、この純粋器楽の極点とも言うべき音楽に「歌」を持ち込もうとしているのではないかという事です。

そう思えば、アンチェルは冒頭の「運命の動機」ですらも歌わせようとしたのではないかという思いも浮かび上がってくるのです。

ですから、外形的にはこぢんまりとした穏やかな音楽になっているのですが、それが結果としては他ではあまり耳にすることのない「偉業」の姿になっているのです。

おそらく、やろうと思えば、第1番の交響曲のように「運命」もまた造形できたはずです。そうすれば、そこでも滔々と流れ行く「運命という美しき清流」に身を任せることも出来たはずです。しかし、やれるのにやらなかった背景には理由があるのでしょうが、それが何だったのかは私には分かりません。

ある人の指摘によると、ノイマンとチェコフィルもこういう「運命」を演奏していたという事です。

もしかしたら、これはチェコフィルに伝わる一つの「伝統」なのかもしれません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)