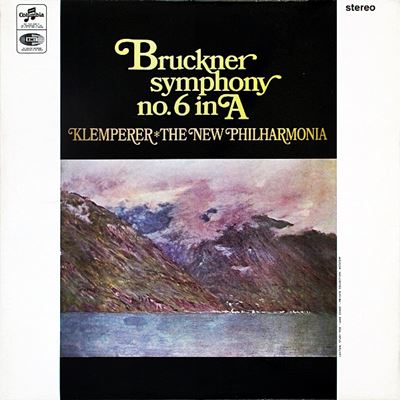

クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ブルックナー:交響曲第6番 イ長調

オットー・クレンペラー指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1964年11月録音

Bruckner:Symphony No. 6 in A Major, WAB 106 [1.Maestoso]

Bruckner:Symphony No. 6 in A Major, WAB 106 [2.Adagio. Sehr feierlich]

Bruckner:Symphony No. 6 in A Major, WAB 106 [3.Scherzo: Nicht schnell - Trio: Langsam]

Bruckner:Symphony No. 6 in A Major, WAB 106 [4.Finale: Bewegt, doch nicht zu schnell]

後期様式への過渡期の作品

残された資料によると、この作品は1879年9月に着手され1881年9月3日に完成したことになっています。しかし、1883年2月11日に行われた初演では何故か第2楽章と第3楽章が演奏されただけであり、グスタフ・マーラーが指揮をした全曲初演でも大幅にカットされた短縮版だったと伝えられています。

理由としては、第1楽章と第4楽章は長すぎて聴衆の理解が難しいということだったそうです。

しかし、それだったら彼の作品はすべて「長すぎる」わけであって、殆ど理由にはなっていません。

結局、カットなしで全曲が演奏されるのは20世紀に入った1901年3月14日のことで、既にブルックナーはこの世を去っていました。

おそらく、この背景には第2楽章と第3楽章だけは満足のいく出来であったのに対して、その前後の2つの楽章は作曲家自身もなかなか納得のいくものでなかったからかもしれません。もちろん、作曲は第1楽章から順番に順調には進んでいったようです。

1879年9月24日に第1楽章を書き始め、スイスへの旅行から戻ってきた直後の1880年9月27日にこの楽章を完成しています。しかし、この楽章はある一つの音楽的な固まりが突如別の音楽の固まりへ移行するという従来のブルックナーの姿を色濃く留めています。それでいながら、彼自身が「対位法の傑作」と自画自賛した第5番のような緻密な構成も持っていません。

しかし、1880年11日22日に完了した第2楽章や、1881年1月17日までには完成させたと思われる第3楽章では、その様なぶっきらぼうな音楽的展開は影を潜め、幾つかの経過句を挟みながらスムーズに音楽的な固まりが移行していくようになっています。このような音楽の形は明らかに7番以降で明確となるブルックナーの新しい姿です。

そして第4楽章の完成は1881年9月3日までかかることになり、かなりの苦闘が想像されるのです。

聞けば分かるように、ここでは再びゴツゴツした古いブルックナーの姿が蘇っているように聞こえるのです。ただ、聞き手からすると、こういう無骨なブルックナーの姿は決して嫌いではないのですが、ブルックナー自身はそういう無骨な姿からは脱したかったのでしょう。そう思えば、初演で第2楽章と第3楽章しか演奏しなかったのは納得できるような気がします。

残されたエピソードによると、この初演の時に、会場の入り口弟子達に見張りをさせ、ハンスリックが入ってくるのを阻止するように命じたそうです。しかし、ハンスリックの酷評がなくてもこの初演が話題になることはなく、彼の冬の時代は次の7番の初演の時まで続くことになったわけです。

- 第1楽章:マエストーソ

- 第2楽章:アダージョ、極めて荘重に

- 第3楽章:スケルツォ 速くなく-トリオ ゆっくりと

- 第4楽章:終曲 運動的に、速すぎずに

見事なプロポーションに仕立て上げたクレンペラーの力業

ブルックナーの6番というのは、1番と2番を除けば彼の交響曲の中でももっとも地味な存在です。4番や7番のようなメロディラインの美しさ、5番の聳え立つようなアルプスの偉容、8番のアダージョの天国的な美しさ、そして9番の彼岸への音楽。あれっ、3番は?と言われそうですが、あそこにはシンフォニストとしての道を進もうとするブルックナーの尖った意識が突き刺さるような意気込みは容易に聞き取れます。

そういう、彼の交響曲の中に6番という作品を置いてみると、どこか自己主張の乏しさは否めないのです。

ですから、これを聞き手に納得させるように演奏するというのは結構難しいのではないかと思ってしまいます。

この録音も、聞くところによると、クレンペラーがレッグに対して録音したいと申し出たのに対して、レッグが「売れないから」という理由で没になったという経緯があるそうです。しかし、その後、EMIは財政上の理由でフィルハーモニア管の活動停止・解散を通告し、それに反発した楽団はクレンペラーの支援のもと、自主運営の楽団である「ニュー・フィルハーモニア管」として再出発することになります。

その新しい船出は1964年10月27日のコンサートであり、プログラムはたベートーベンの交響曲9番でした。

そして、その翌月にクレンペラーは新しく船出した「ニュー・フィルハーモニア管」を指揮して、レッグに「売れないから」との理由で拒否されたブルックナーの6番を録音することになるのです。そして、面白いのは、録音を行ったのはレッグが去ったEMIだったと言うことです。

ですから、この録音の背景には、クレンペラーという偏屈ジジイの意地が渦巻いていると見るのが妥当なのでしょうが、演奏そのものは至極真っ当なので、本線はこの作品を年ても録音したいというクレンペラーの強い思い入れがあったと見るべきでしょう。

第1楽章からして、この時代のクレンペラーにしては真っ当なテンポで始まるので「あれっ!」と思ってしまいます。しかし、その引きずらないテンポのおかげで、見事なまでにゴツゴツした壮大な岩山が眼前に現れるがごときです。そして、その岩山の岩肌の細部に至るまでくっきりと光が当てられていて、一点の曖昧さもないのです。

クレンペラーは、どちらかと言えば「ここが聞き所だよ!」と焦点の当てにくいこの作品の持っている本当の真価、つまりは作品全体を通して描き出されるプロポーションの美しさを見事に描き出しているのです。

それはどこか、ルネッサンスの巨匠、ミケランジェロの彫刻作品を仰ぎ見る時の感情にどこかに通っているのかもしれません。

そして、その様なアプローチは第2楽章に入っても変わることはなく、薄ぼんやりとした光が差しこむゲルマンも森ではなく、何処までも音が立っているので陰影は極めてくっきりとしているのです。そして、最終楽章の怒濤のたたみ込みはもうクレンペラーの真骨頂です。

ともすれば、どこかこぢんまりとした音楽に仕立ててお茶を濁してしまうことの多い6番を、これほどまでに見事なプロポーションに仕立て上げたクレンペラーの力業はさすがと言うしかありません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)