クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

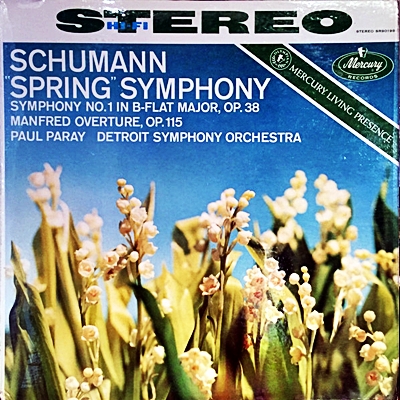

シューマン:交響曲第1番 変ロ長調 作品38 「春」

パレー指揮 デトロイト交響楽団 1958年3月録音

Schumann:交響曲第1番 変ロ長調 作品38 「春」 「第1楽章」

Schumann:交響曲第1番 変ロ長調 作品38 「春」 「第2楽章」

Schumann:交響曲第1番 変ロ長調 作品38 「春」 「第3楽章」

Schumann:交響曲第1番 変ロ長調 作品38 「春」 「第4楽章」

湧き出でるがごとき霊感によって、一気呵成に仕上げられたファーストシンフォニー

そして、ベートーベンの墓を詣でたときに、彼はそこで一本のペンを発見したと伝えられています。そして、彼はそのペンを使ってシューベルトのハ長調シンフォニーついての紹介文を執筆し、さらにはこの第1番の交響曲を書いたと伝えられています。

もちろん、真偽のほどは定かではありませんが、おそらくは「作り話」でしょう。

しかし、作り話にしても、よくできた話です。そして、シューマンが自分を、ベートーベンからシューベルトへと受けつがれた古典派音楽の正当な継承者として自負していたことをよく表している話です。

シューマンは、同一ジャンルの作品を短期間に集中して取り組む傾向がありました。

クララとの結婚前までは、彼の作品はピアノに限られていました。ところが、結婚後は堰を切ったように膨大な歌曲が生み出されます。そして、このウィーン訪問のあとは管弦楽作品へと創作の幅を広げていきます。

この時期の管弦楽作品の中で最も意味のある創作物である第1番の交響曲は、わずか4日でスケッチが完成されたと伝えられいます。まさに、何かをきっかけとして、あふれる出るように音楽が湧きだしたシューマンらしいエピソードです。

彼の日記によると、1841年の1月23日から仕事にかかって、26日にはスケッチが完成したと書かれています。そして、翌27日からはオーケストレーションを始めて、それも2月20日に完成したと記録されています。

まさに、湧き出でるがごとき霊感によって、一気呵成に仕上げられたのがこのファーストシンフォニーでした。

しかし、この交響曲をじっくりと聞いてみると、明らかにベートーベンから真っ直ぐに引き継いだ作品と言うよりは、この後に続くロマン派の交響詩の嚆矢という方がふさわしい作品となっています。

おそらく、そんなことは私ごときが云々するまでもなく、シューマン自身も気づいていたことでしょう。それ故に、この後に続く管弦楽作品では苦吟することになります。

第2番の交響曲は完成はしたものの納得のいく出来とはならずにお蔵入りとなり、晩年になって改訂を加えて第4番の交響としてようやく復活します。ハ短調のシンフォニーはスケッチだけで破棄されています。その他、例を挙げるのも煩雑にすぎるのでやめますが、結局はこの第1番の交響曲以外は完成を見なかったのです。

私ごときが恐れ多い言葉で恐縮ですが(^^;、この事実は複雑な管弦楽作品をしっかりとした構成のもとで完成させるには、未だ己の技法が未熟なことを知らしめることになったようです。そして、その様な未熟さを克服すべく創作の中心を室内楽へと転換させていくことになります。

シューマンの交響曲はとかく問題が多いと言われます。

彼の資質は明らかに古典派のものではありませんでした。交響曲だけに限ってみれば、ベートーベンの系譜を真っ直ぐに引き継いだのは彼の弟子であるブラームスでした。

それ故に、そう言うラインで彼の交響曲を眺めてみれば問題が多いのは事実です。

しかし、彼こそは生粋のロマンティストであり、ベートーベンとは異なる道を歩き出した音楽としてみれば実に魅力的です。

楽器を重ねすぎて明晰さに欠けると批判される彼のオーケストレーションも、そのくぐもった響きなくしてシューマンならではの憂愁の世界を表現することは不可能だとも言えます。あのメランコリックは本当にココロに染みいります。たとえば、第2楽章のやさしくも深い情緒に満ちた音楽は、古典派の音楽が表現しなかったものです。

もちろん、演奏するオケも指揮者も大変でしょう。みんなが気持ちよく演奏できるブラームスの交響曲とは大違いです。

しかし、その大変さの向こうに、シューマンならではの世界が展開するのですから、原典尊重でみんなで汗をかく時代になって彼の交響曲が再評価されるようになったのは実に納得のいく話です。

なお、どうでもいい話ですが、シューマンはベッドガーという人の詩から霊感を得てこの交響曲を作曲したと述べています。ですから、各楽章のはじめに「春のはじめ」「たそがれ」「楽しい遊び」「春たけなわ」と記しています。

この交響曲には「春「と言うタイトルがつけられていますが、それは後世の人が勝手につけたものではなくて、シューマンのお墨付きだと言えます。

速めのテンポできわめてパワフルに推進していく音楽

一部では非常に評価の高い録音です。そして、実際に聞いてみると、なるほどこれは大したもんだと感心させられます。セルのスタイリッシュなシューマンにパワーが加わったような演奏と言えば想像ができるでしょうか。何と言っても、その剛直きわまる鋼のような響きが実に魅力的です。反面、シューマンの特色である中間色によって塗り込められたような世界から醸し出される夢幻的な世界を期待すると木っ端微塵に打ち砕かれてしまいますので注意が必要です。

とにかくザッハリヒカイトという言葉が裸足で逃げていきそうなくらいの割り切れた演奏です。そして、快速テンポから繰り出されるパンチを浴び続けているうちに次第次第に心理的な快感を覚えてくると言うとっても危険な演奏です。

お茶でもすすりながら「今年もいろいろあったけれども、まあ無事に過ごせて良かったね」などと言うふやけた、且つたわけた精神をたたき直すにはもってこいの演奏です。

特に、1番や4番などは録音そのものがかなりデッドで、寄らば切るぞ!!言わんばかりの雰囲気に仕上がっているので、かなり危険な匂いがします。

それらと比べると、3番は適度に残響を取り入れているので、少しは落ち着いて聞くことができます。ただし、速めのテンポできわめてパワフルに推進していくので、迫力満点な事にはかわりはありません。

比較で言えば、2番が一番「真っ当」な演奏のように聞こえます

この4曲を録音順に並べると4番→2番→3番→1番となります。

これは全くの独断によるものですが、「異形」としか言いようのない4番を録音したあとに、

・さすがにこれはやりすぎたかな、少しは真っ当に演奏しよう→2番

・これじゃ、吾らの存在意義はない、やはり信じる道を進むのだ→3番「ライン」

・そうだ、これでいいのだ!!とことんやってやろうじゃないか!→1番

などという思いがあったのではないでしょうか。

もちろん、全くの独りよがりの想像にすぎませんが・・・(^^;

よせられたコメント

2011-06-12:クライバーファン

- 第1楽章のみ聞きました。同じくアップされているセルに比べてはるかに刺激が強い演奏で、私のようにシューマンのことをよくわかってない者にはよっぽど楽しめました。しかし"シューマンらしい"響きかと言われると、セルの方がはるかに"シューマンらしい"響きに聞こえます(ずっと丸く柔らかい音)。

このように残響を排した明快な録音を聞くと、楽譜に書かれた個々の音の動きが鮮明に浮かび上がってきて、何度も聴きたくなります。

ちゃんとした装置で聞いてませんが、録音もドライながら、そんなに悪くないと思います。ただ、弦の音色などで鮮度が保たれているところと、そうでないところがあり、そこが残念です。もし1970年代のアナログ録音最盛期にデッカが同じ演奏を録音したら、もっと良いレコードになったでしょう。

この演奏とセルの演奏を比較しながら、レコードにおける残響の役割について考えさせられました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)