Home|Blue Sky Label~更新履歴

作曲家で選ぶ

演奏家で選ぶ

[2023-07-28]・・・シューベルト:交響曲第8(9)番 ハ長調 「ザ・グレート」 D.944(Schubert:Symphony No.9 in C major, D.944 "The Great")

ルドルフ・ケンペ指揮 ドレスデン国立歌劇場管弦楽団 1950年12月1日録音(Rudolf Kempe:Staatskapelle Dresden Recorded on December 1, 1950)ルドルフ・ケンペと言う指揮者の立ち位置というのはかなり微妙かもしれません。 今となっては堅実で手堅い演奏を行った中堅の指揮者と言うことになるのでしょうが、それでもその記憶はかなり薄れています。しかし、薄れながらもその記憶が消えてしまわない...

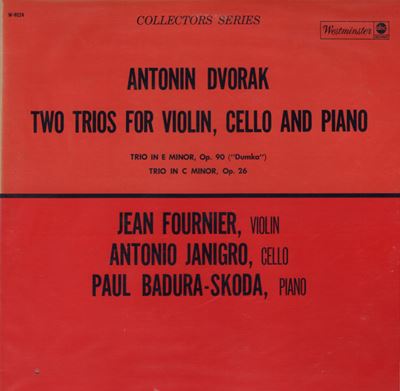

[2023-07-27]・・・ドヴォルザーク:ピアノ三重奏曲第4番 ホ短調, Op.90 「ドゥムキー」(Dvorak:Piano Trio No.4 in E minor, Op.90 "Dumky")

(P)パウル・バドゥラ=スコダ (Cello)アントニオ・ヤニグロ (Violine)ジャン・フルニエ 1957年発行(Antonio Janigro:(P)Paul Badura-Skoda (Violine)Jean Fournier Released on 1957)ピアノ・トリオと言うものはなかなか難しいものです。パスキエ・トリオみたいな弦楽トリオよりは作品のレパートリーは多いのでしょうが、それでも常設で活動するとなるとなかなか難しいものがあるようです。 ボザール・トリオの様な存在は珍しくて、古いと...

[2023-07-26]・・・ショパン:ピアノソナタ第3番 ロ短調 作品58(Chopin:Piano Sonata No.3 in B minor Op.58)

アルフレッド・コルトー:1933年7月6日録音(Alfred Cortot:Recorded on july 6, 1933)ギオマール・ノヴァエスの演奏について考え抜いた演奏ということを述べた上で、以下のようなことを書きました。 「考えるな、感じろ!」とはブルー・スリーの言葉ですが、クラシック音楽の世界では真逆で「感じるな、考えろ!」が基本とならなければいけま...

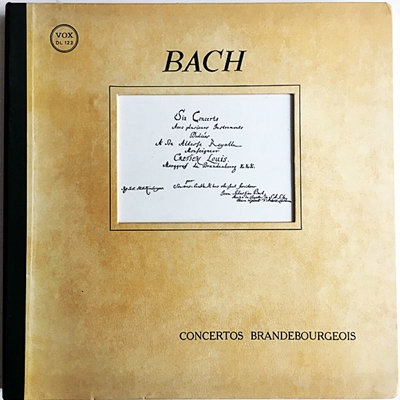

[2023-07-25]・・・J.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲 第1番 ヘ長調, BWV1045(Bach:Brandenburg Concerto No.1 in F major, BWV 1046)

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 ウィーン交響楽団団員による室内管弦楽団 1954年録音(Jascha Horenstein:The Chamber Orchestra og Vienna Symphony Orchestra Recorded on 1954)またブランデンブルク協奏曲かー、もうたくさんですよ・・・と言う声が聞こえてきそうです。(^^; ブランデンブルク協奏曲の録音は随分と数多く紹介してきているのでもういいかな、と、私も思ったのですが、このホーレンシュタインの録音を聞いてしまう...

[2023-07-24]・・・ブラームス:クラリネット五重奏曲 ロ短調 Op.115(Brahms:Clarinet Quintet in B Minor, Op.115)

(Cl)チャールズ・ドレイパー:レナー弦楽四重奏団録音 1928年11月7&10日録音(Charles Draper:Lener String Quartet:Recoeded on Novembert 7&10, 1928)こういう事を書くと叱られそうなのですが、ブラームスの弦楽四重奏曲を聞いて「あぁ、いいなー」と思ったことは一度もありませんでした。調べてみれば、アマデウス弦楽四重奏団の録音を一つだけ取り上げているだけです。 そして、その感想も彼らの手になる...

[2023-07-23]・・・チャイコフスキー:交響曲第2番 ハ短調 作品17 「小ロシア」(Tchaikovsky:Symphony No.2 in C minor, Op.17 "Little Russian")

セルジュ・チェリビダッケ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1948年録音(Sergiu Celibidache:the Berlin Philharmonic Orchestra Recorded on 1948)敗戦直後の瓦礫の街と化したベルリンで演奏されたブラームスの4番を聞いたときは驚きのあまり仰け反ってしまいました。おそらく、私がこういう歴史的録音を紹介しようと思い立った要因の一つであったことは間違いありません。 あのチェリビダッケとベルリ...

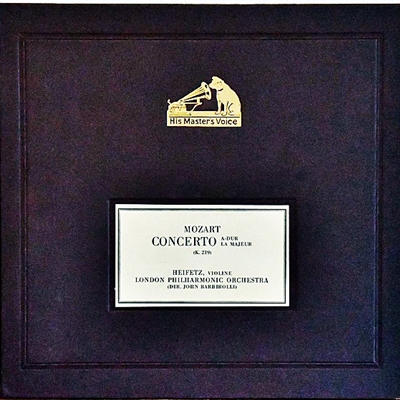

[2023-07-22]・・・ヴィエニャフスキ:ヴァイオリン協奏曲第2番 ニ短調, Op.22(Wieniawski:Violin Concerto No.2 in D minoe, Op.22)

(Vn)ヤッシャ・ハイフェッツ:ジョン・バルビローリ指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1935年3月18日録音(Jascha Heifetz:(con)Sir John Barbirolli The London Philharmonic Orchestra Recorded on March 18, 1935)ハイフェッツの手になるベートーベンとかブラームスとかメンデルスゾーンなどの大物協奏曲と言えば、50年代のステレオ録音でもって代表するのが常識です。もちろん、それらは全て素晴らしい演奏であり、それでもって代表させられても何の不都合もありません...

[2023-07-21]・・・ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調, Op.104(Dvorak:Cello Concerto in B Minor, Op.104)

(Cell)ピエール・フルニエ:ラファエル・クーベリック指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1948年10月18日~19日録音(Pierre Fournier:(Con)Rafael Kubelik Philharmonia Orchestra October 18-19, 1948)フルニエによるドヴォルザークの協奏曲といえば、セル&ベルリンフィルによる録音が一番有名です。評論家の中でも。この録音をこの作品のベストワンに推す人もおおいようです。 しかし、調べてみると、フルニエは実に多くの機会にこの作品を録音しています...

[2023-07-20]・・・モーツァルト:ピアノ三重奏曲第2番 ト長調, K.496(Mozart:Piano Trio in G major, K.496)

(P)パウル・バドゥラ=スコダ (Cello)アントニオ・ヤニグロ (Violine)ジャン・フルニエ 1954年発行(Antonio Janigro:(P)Paul Badura-Skoda (Violine)Jean Fournier Released on 1954)ピアノ・トリオと言うものはなかなか難しいものです。パスキエ・トリオみたいな弦楽トリオよりは作品のレパートリーは多いのでしょうが、それでも常設で活動するとなるとなかなか難しいものがあるようです。 ボザール・トリオの様な存在は珍しくて、古いと...

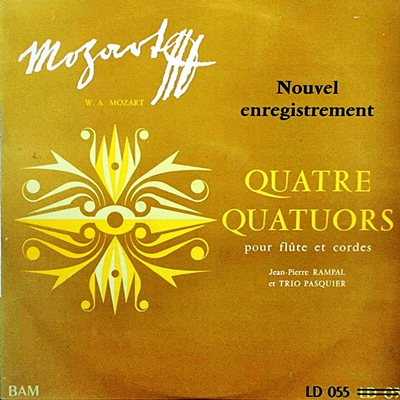

[2023-07-19]・・・モーツァルト:フルート四重奏曲 第1番 ニ長調, K.285(Mozart:Flute Quartet in D major, K.285)

(Fl)ジャン・ピエール・ランパル:パスキエ・トリオ 1960年代録音(Jean-Pierre Rampal:Pasquier Trio Recorded on 1960s)パスキエ・トリオはその名の通りパスキエ3兄弟によって1927年に結成された室内楽団です。彼らは父親はヴァイオリニスト、母親はピアニストという音楽家の家庭で育ち、長男のピエール・パスキエがヴィオラ、次男のジャン・パスキエがヴァイオリン、三男の...