Home|Blue Sky Label~更新履歴

作曲家で選ぶ

演奏家で選ぶ

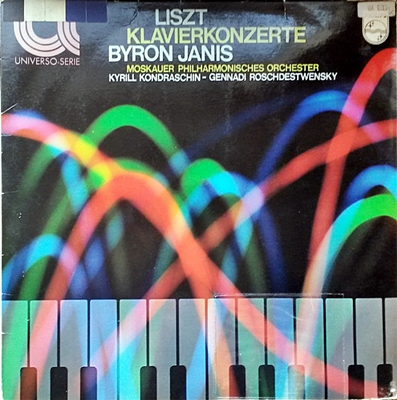

[2018-02-18]・・・リスト:ピアノ協奏曲第1番 変ホ長調 S.124

(P)バイロン・ジャニス キリル・コンドラシン指揮 モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団 1962年6月12日~14日&16日録音ジャニスというピアニストは「ホロヴィッツの弟子」と言うことがよく言われます。そして、彼のことを「ホロヴィッツのコピー」「ミニ・ホロヴィッツ」のようにとらえる向きもあります。しかし、彼が最初からその様な存在ではなかったことは、彼の「ラプソディ...

[2018-02-18]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第12番「葬送」 変イ長調 Op.26

(P)クラウディオ・アラウ 1962年6月録音日本の伝統芸能の世界には「芸養子」なる制度があります。能や歌舞伎の役者に子供がいない場合には、能力がある弟子を実際の子供(養子)として認めて育てていくシステムのことです。 芸事というのは、大人になってから学びはじめては遅い世界なので、芸事...

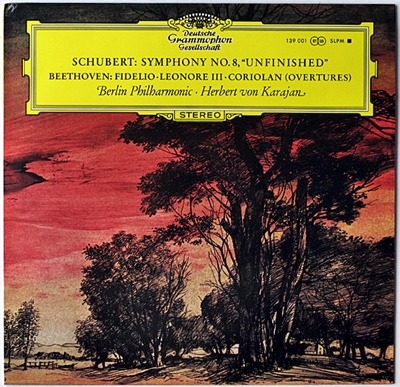

[2018-02-17]・・・ベートーベン:序曲集

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1965年9月21日~22日録音この録音はもしかしたらカラヤンの「決意表明」のような意味合いがあったのかもしれません。 よく知られているように、カラヤンは1961年から62年にかけてベートーベンの交響曲を全曲録音しています。そして、それ以後この序曲集を録音するまで、ベー...

[2018-02-16]・・・シューベルト:交響曲 第5番 変ロ長調 D485

ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 シュターツカペレ・ドレスデン 1967年録音昔の巨匠には「コンプリート」という概念はほとんどなかったようです。 例えば、フルトヴェングラーのベートーベンやブラームスの交響曲全集というものは存在しているのですが、それはあちこちで録音されたものをかき集めて「全集」に仕立てあげただけの話...

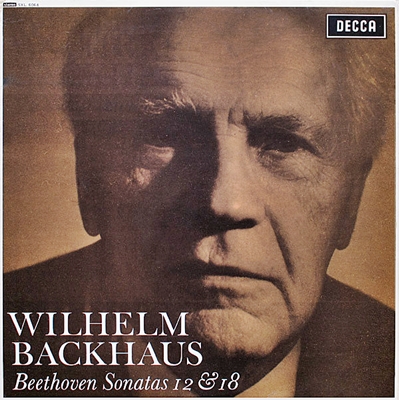

[2018-02-16]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第12番「葬送」 変イ長調 Op.26

(P)ヴィルヘルム・バックハウス 1963年2月録音ネット上を散見すると、外国ではバックハウスの録音は次々とカタログから消えて過去の人になっているので、彼のことを持ち上げるのは日本だけだという論調をよく見かけます。 カタログから消えているから「過去の人」というのは明らかに短絡的に過ぎますし、...

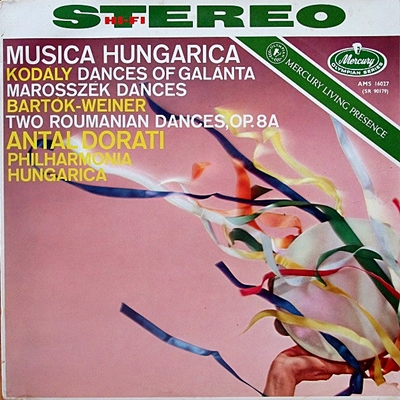

[2018-02-15]・・・コダーイ:マロシュセーク舞曲

アンタル・ドラティ指揮 フィルハーモニア・フンガリカ 1958年2月録音ドラティは僅か14歳でフランツ・リスト音楽院に入学を許され、その音楽院で4年にわたって教えを受けたのがコダーイでした。 当時、その音楽院では一人の教師が一つのクラスのすべての授業を受け持つシステムをとっていたので、ドラティは作曲にかかわる...

[2018-02-15]・・・ベートーベン:ピアノソナタ第4番 変ホ長調 作品7

(P)ヴィルヘルム・バックハウス 1966年11月録音ネット上を散見すると、外国ではバックハウスの録音は次々とカタログから消えて過去の人になっているので、彼のことを持ち上げるのは日本だけだという論調をよく見かけます。 カタログから消えているから「過去の人」というのは明らかに短絡的に過ぎますし...

[2018-02-14]・・・ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.61

ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 (Vn)クリスチャン・フェラス ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1967年1月25日~26日録音60年代のカラヤンの録音を聞くとき、私たちはいわゆる「巨匠達」の世界が終焉したことをはっきりと感じざるを得ません。外観上は一切の恣意性が排除され、スコアに書き込まれた音符達が機能的なオケによってこの上もなく精緻で美しい響きへと変換されていき...

[2018-02-13]・・・リスト:ピアノ協奏曲第2番イ長調 S.125

(P)ヴィルヘルム・ケンプ アナトール・フィストゥラーリ指揮 ロンドン交響楽団 1954年6月録音ケンプといえば技巧よりは精神性(何ともいい加減な言葉ですが)を重視するピアニスト言われてきました。しかし、古い時代からの彼の録音を聞いてみると、それほど単純な話ではないことに気づかされます。 ケンプといえば、父親が教会のオルガニストであり...

[2018-02-12]・・・ガーシュイン:ラプソディー・イン・ブルー

(P)バイロン・ジャニス ユーゴ・ウィンターハルター指揮、ユーゴ・ウィンターハルター・オーケストラ 1953年4月3日録音こういう録音を聞くと、Mercuryレーベルの録音が凄かったのはモノラル録音の時代からだったのだと再認識させられます。 というか、この鮮烈にして高解像度の音がスピーカーから飛び出すと、これがモノラル録音であるという事実がにわかに信じがたくな...