Home|Blue Sky Label~更新履歴

作曲家で選ぶ

演奏家で選ぶ

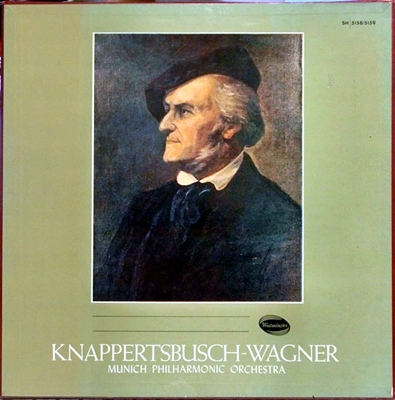

[2018-09-17]・・・ワーグナー:ジークフリート牧歌

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 1962年11月録音チョン・キョンファが最近面白いことを語っていました。 彼女は2005年に指の故障によって演奏活動をやめざるを得なくなるのですが、その時期にバッハの作品と向き合うことになります。そして、2010年に復帰するのですが、演奏をやめていた時期に向...

[2018-09-16]・・・メンデルスゾーン:交響曲第3番 イ短調 作品56 「スコットランド」

ゲオルク・ショルティ指揮 ロンドン交響楽団 1952年11月録音ショルティの初期録音に関していささか混乱した情報を提供してしまいました。 色々な資料をつき合わせてみると、以下のように把握するのが正しいようです。 まずは、ショルティとDeccaの間につながりがうまれたのはピアニストとしてでした。 ...

[2018-09-15]・・・ヘンデル:組曲「王宮の花火の音楽」, HWV 35

ルドルフ・ケンペ指揮 バンベルク交響楽団 1962年5月録音ルドルフ・ケンペと言う指揮者の立ち位置というのはかなり微妙かもしれません。 今となっては堅実で手堅い演奏を行った中堅の指揮者と言うことになるのでしょうが、それでもその記憶はかなり薄れています。しかし、薄れながらもその記憶が消えてしまわない...

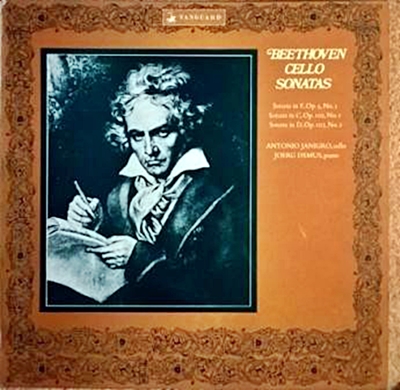

[2018-09-14]・・・ベートーベン:チェロソナタ第5番 ニ長調 Op.102-2

(Cell)アントニオ・ヤニグロ (P)イェルク・デムス 1964年録音ヤニグロというチェリストと初めてであったのは、リヒャルト・シュトラウスの交響詩「ドン・キホーテ」でした。その外連味満点の演奏には驚かされるとともにすっかり感心させられたものでした。 ところが、その後シューベルトのアルペジョーネ・ソナタを聞...

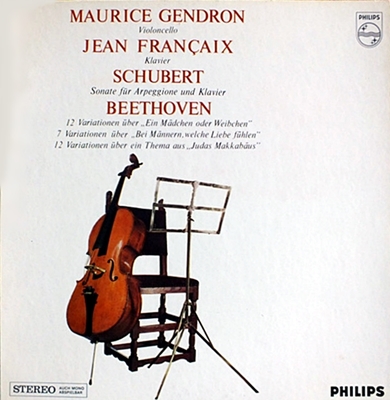

[2018-09-13]・・・シューベルト:アルペジオーネ・ソナタ イ短調 D.821

(Cello)モーリス・ジャンドロン (P)ジャン・フランセ 1966年11月録音モーリス・ジャンドロンと言えばフランス・チェロ界の至宝であり、その洗練された表現とふくよかで美しい音色で聴き手を魅了する・・・などと言われます。そして、その延長線上でこのシューベルトのアルペジオーネ・ソナタに対しても、その流麗な歌わせ方を褒...

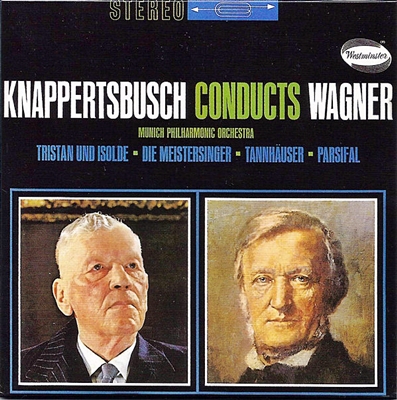

[2018-09-12]・・・ワーグナー:「タンホイザー」序曲

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 1962年11月録音クナッパーツブッシュは1962年11月にミュンヘン・フィルを使ってワーグナーの管弦楽曲をまとめて録音しています。そして、この翌年の1月に同じ顔合わせであの有名なブルックナーの8番を録音することになるのですが、それが彼にとって最後のスタジオ録...

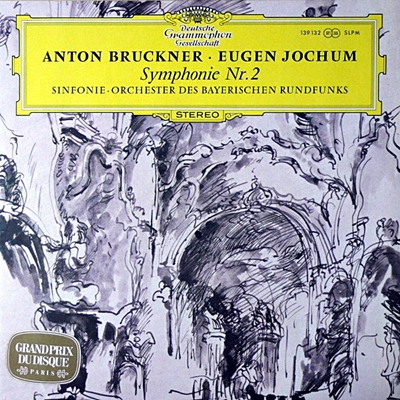

[2018-09-11]・・・ブルックナー:交響曲第2番 ハ短調 WAB 102 (1877年稿・ノヴァーク版)

オイゲン・ヨッフム指揮 バイエルン放送交響楽団 1966年12月録音ヨッフムは生涯に二度、ブルックナーの交響曲全集を完成させています。最初の全集は以下のような順番で録音されています。いうまでもないことです2度目の全集は1975年から1980年にかけてシュターツカペレ・ドレスデンとのコンビで録音されています。...

[2018-09-10]・・・ベートーベン:交響曲第4番変ロ長調 作品60

ゲオルク・ショルティ指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団1950年11月録音ショルティの初期録音に関していささか混乱した情報を提供してしまいました。 色々な資料をつき合わせてみると、以下のように把握するのが正しいようです。 まずは、ショルティとDeccaの間につながりがうまれたのはピアニストとしてでした。 ...

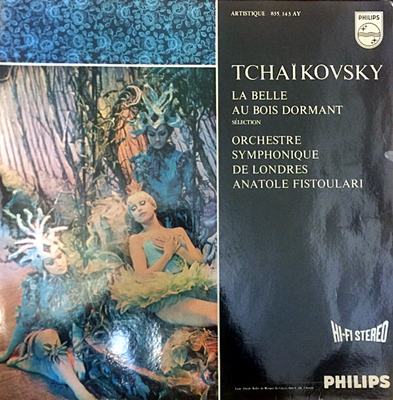

[2018-09-09]・・・チャイコフスキー:組曲「眠れる森の美女」 Op.66(ハイライト)

アナトゥール・フィストラーリ指揮 ロンドン交響楽団 1962年1月録音バレエ音楽というのは指揮者にとってはあまり有り難くない品目のようです。 基本的には、音楽よりは踊りが優先される世界であって、それは何処まで行っても「伴奏」の域を出ないからです。 コンサート指揮者であれば、そんな「伴奏音楽」などは真面目につ...

[2018-09-08]・・・ベートーベン:チェロソナタ第4番 ハ長調 Op.102-1

(Cell)アントニオ・ヤニグロ (P)イェルク・デムス 1964年録音ヤニグロというチェリストと初めてであったのは、リヒャルト・シュトラウスの交響詩「ドン・キホーテ」でした。その外連味満点の演奏には驚かされるとともにすっかり感心させられたものでした。 ところが、その後シューベルトのアルペジョーネ・ソナタを聞...