Home|Blue Sky Label~更新履歴

作曲家で選ぶ

演奏家で選ぶ

[2018-09-25]・・・J.S.バッハ:ロ短調ミサ BWV 232 [2.グロリア (Gloria)]

ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 北ドイツ放送交響楽団 ハンブルクNWDR合唱団 (S)マルゴット・ギヨーム (A)ゲルトルート・ピッツィンガー (T)ワルター・ガイスラー (Bs)ヨーゼフ・グラインドル 1950年3月19日~20日録音この録音をアップするべきか否かかなり迷ったのですが、その歴史的価値を考えればアップすべきだろうと考えた次第です。 迷った理由は録音の悪さという一点につきます。ただし、この悪さについては後で詳しくふれます。 そこで、まず最初に、アップ...

[2018-09-24]・・・コダーイ:「ガランタ舞曲」

ゲオルク・ショルティ指揮 ロンドン交響楽団 1952年11月録音ショルティの初期録音をポチポチとアップしているのですが、意外とたくさんの方からメールをいただいています。 特に多いのがロンドン響と録音したマーラーの交響曲をアップしてほしいというものです。 それから、彼の初期録音への懐かしい思い出なども...

[2018-09-24]・・・ヨハン・シュトラウス2世:「こうもり」序曲

ルドルフ・ケンペ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1958年2月12日-22日録音SP盤の時代に交響曲を聞こうと思えば何回もレコード盤を交換する必要がありました。 ベートーベンの運命ならば概ね5枚組になります。戦前の1930年代ならばSP盤は一枚あたり1円50銭から2円程度だったそうですから、10円近くの出費となります...

[2018-09-23]・・・レハール:ワルツ「金と銀」, Op.79

ルドルフ・ケンペ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1958年2月12日-22日録音SP盤の時代に交響曲を聞こうと思えば何回もレコード盤を交換する必要がありました。 ベートーベンの運命ならば概ね5枚組になります。戦前の1930年代ならばSP盤は一枚あたり1円50銭から2円程度だったそうですから、10円近くの出費となります。...

[2018-09-22]・・・バルトーク:「舞踏組曲」 Sz.77

ゲオルク・ショルティ指揮 ロンドン交響楽団 1952年11月録音ショルティの初期録音をポチポチとアップしているのですが、意外とたくさんの方からメールをいただいています。 特に多いのがロンドン響と録音したマーラーの交響曲をアップしてほしいというものです。 それから、彼の初期録音への懐かしい思い出なども色々...

[2018-09-21]・・・ワーグナー:「リエンツィ」序曲

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 1962年11月録音録音という行為における二律背反について述べてきたのですが、録音プロデューサーたるものは「技術的完璧」と「音楽的完璧」の両立を目指して努力するのであって、それがあたかも対立するかのように描き出すのは間違っているのではないかという批判は受けそう...

[2018-09-20]・・・J.S.バッハ:管弦楽組曲 第3番 ニ長調 BWV1068

ルドルフ・ケンペ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1956年11月27日録音ルドルフ・ケンペと言う指揮者の立ち位置というのはかなり微妙かもしれません。 今となっては堅実で手堅い演奏を行った中堅の指揮者と言うことになるのでしょうが、それでもその記憶はかなり薄れています。しかし、薄れながらもその記憶が消えてしまわない...

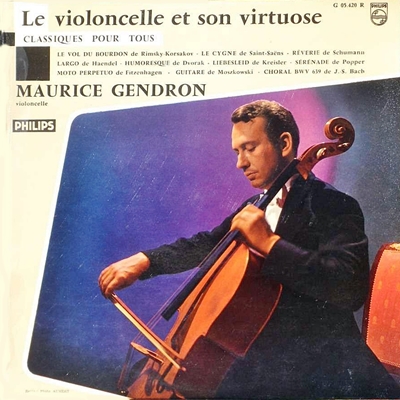

[2018-09-19]・・・シューマン:トロイメライ

(Cello)モーリス・ジャンドロン (P)ピーター・ガリオン 1960年11月録音SP盤の時代を振り返ってみれば、巨匠と呼ばれたような演奏家も「小品」と呼ばれる作品を一生懸命演奏して録音をしていたものです。 なんといっても収録時間が5分程度のSP盤にとっては、その様な小品は一番相性がよかったからです。 しかしなが...

[2018-09-19]・・・ヘンデル:オンブラ・マイ・フ

(Cello)モーリス・ジャンドロン (P)ピーター・ガリオン 1960年11月録音SP盤の時代を振り返ってみれば、巨匠と呼ばれたような演奏家も「小品」と呼ばれる作品を一生懸命演奏して録音をしていたものです。 なんといっても収録時間が5分程度のSP盤にとっては、その様な小品は一番相性がよかったからです。 しかしなが...

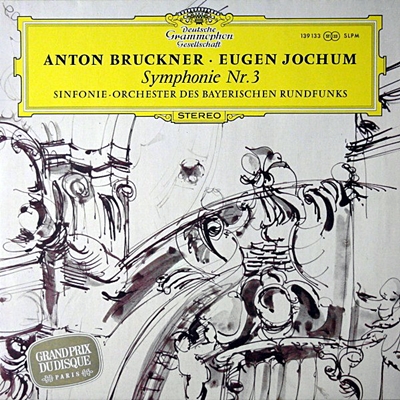

[2018-09-18]・・・ブルックナー:交響曲第3番 ニ短調 WAB 103 (1889年稿・ノヴァーク版)

オイゲン・ヨッフム指揮 バイエルン放送交響楽団 1967年1月録音ヨッフムは生涯に二度、ブルックナーの交響曲全集を完成させています。最初の全集は以下のような順番で録音されています。いうまでもないことです2度目の全集は1975年から1980年にかけてシュターツカペレ・ドレスデンとのコンビで録音されています。...