クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ショパン:ポロネーズ第7番 変イ長調, Op.61「幻想」

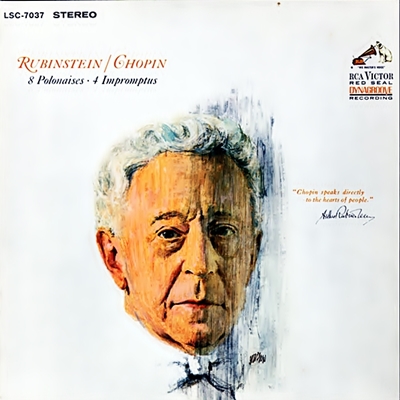

(P)アルトゥール・ルービンシュタイン:1964年3月4日~6日録音

Chopin:Polonaise-fantaisie in A-flat major, Op.61

雄々しさと憂愁

しかし、ポーランドの作曲家にとっては、大国による領土分割という悲劇の中で、ポロネーズは特別な意味を持たざるを得ませんでした。そして、ショパンもまたその様な特別な意味を持った音楽としてのポロネーズに子供時代から親しみ、実際に彼が初めて書いた作品はポロネーズであったと伝えられています。(7歳の時のト短調)

しかし、それらのポロネーズはいわゆる舞曲的な性格が強いもので、後の成熟したショパンの手になるポロネーズとは佇まいが随分と違います。

ショパンは少しずつ曲の規模を拡大し、リズムも定型のものではなくてより自由なリズムへと変化していきます。

そして、それらは全て、民族の精神を生の形で描き出すのではなくて、より自らの民族的主張を具現化した芸術的な高みへと引き上げようとしたものでした。

より具体的に言えば、ロシアの圧政に苦しめられたポーランドの憂愁と、それを打ち破ろうとする雄々しさを表現しようとするものだったと言えます。

マズルカもまた民族的な楽曲ですが、ポロネーズはそう言うショパンの民族的主張を真正面に据えていると言えます。

ですから、ショパンのポロネーズと言えば一般的に以下の7曲です。

作品番号順に1番から7番というナンバーも割り振られています。

- ポロネーズ第1番嬰ハ短調, Op.26-1

- ポロネーズ第2番変ホ短調, Op.26-2

- ポロネーズ第3番イ長調, Op.40-1「軍隊」

- ポロネーズ第4番ハ短調, Op.40-2

- ポロネーズ第5番嬰ヘ短調, Op.44

- ポロネーズ第6番変イ長調, Op.53「英雄」

- ポロネーズ第7番変イ長調, Op.61「幻想」

ポロネーズ「幻想」, Op.61

この作品にはすでにポロネーズというスタイルはほとんど消えてしまっています。それだけに、この作品をどの様に位置づけるのかショパン自身も思い悩んだようで、最終的には「幻想曲」とネーミングしました。

しかし、ポロネーズの決然としたリズムは主な主題にはっきりと表れていますし、それをショパンは極めて自由に取り扱って姿を変えています。

そして、何よりもここにはポロネーズの特徴であるポーランド的な情緒に溢れていますから、これをポロネーズの範疇に入れることは妥当だと言えます。しかしながら、それはポロネーズという形式を使いながら、極めて個人的な独白であるような幻想曲へと作品の形式を昇華させていったことが分かります。

それにしても7歳の時に初めて書いたポロネーズと較べてみれば、まさにはるばると歩いてきたものだと思わざるを得ません。

フランツ・リストなどは出版されたこの曲を見て「ショパンはとうとう精神がおかしくなってしまったようだ」と本気で心配したようです。

リストはこの作品に対して「休みない熱病的な苦悶に彩られている。この曲の中に、大胆で華麗な描写を探し求めても無駄である。この曲は、いたるところ、突然の変動に傷つけられた深い憂愁や急な驚きに乱された平安や、忍びやかな嘆きで彩られている。」と述べています。

ルービンシュタインの「大きさ」

気づいてみれば、ショパンのポロネーズをあまりアップしていないですね。

さらに言えば、60年代以降にルービンシュタインが録音したショパン作品もほとんどアップされていないですね。

ルービンシュタインはショパンのピアノ曲をまとまった形で3回録音しています。言うまでもなく、SP盤の時代、モノラル録音の時代、そしてステレオ録音の時代です。そして、市場に広く出回っているのがステレオ録音の時代で、その録音を持ってルービンシュタインというピアニストの評価がなされています。

しかしながら、20代の頃から90歳を迎える直前まで現役のピアニストとして活躍した「巨人」の姿を、そのような限られた一時期だけで代表させることは大きな過ちを引き起こします。そして、老婆心ながらつけ加えれば、ルービンシュタインというピアニストはそのようなあやまりを引き起こしやすい人だと言うことです。

極めて大雑把に眺めてみれば、彼のピアニスト人生はホロヴィッツとの関わりで三分割出来そうです。

「ホロヴィッツと出会う以前」「ホロヴィッツと格闘した時代」そして「ホロヴィッツにとらわれなくなった晩年」です。

ただし、くせ者なのは、それが単純に「SP盤」「モノラル録音」「ステレオ録音」の時代に重なっていない点です。

具体的な年代で言えば、おおむねこうなるでしょうか。

- 「ホロヴィッツと出会う以前」・・・~1937年頃(もちろん、彼がホロヴィッツと出会ったのはこれよりも前ですが、ピアノに向かう姿勢としてホロヴィッツの存在が未だに影響を与えていないと言う意味で、出会う前と表現しました。)

- 「ホロヴィッツと格闘した時代」・・・1938年頃から1960年頃まで(38年、39年に録音されたマズルカ集あたりが分岐点)

- 「ホロヴィッツにとらわれなくなった晩年」・・・1961年頃~(61年に録音されたショパンの第1番協奏曲あたりが分岐点)

ただし、この時代区分は、どこかのエライ評論家先生によって確定されたものではなく、あくまでも私の独断によるものですから、あちこちで言いふらすと「恥」をかく恐れがありますのでご注意のほどを。

この区分に従いますと、スケルツォに関して言えば、モノラル録音もステレオ録音も同じ時代に区分されます。ルービンシュタインのステレオ録音によるショパンは、その大部分が60年代以降に録音されているなかで、このスケルツォとバラードだけが1959年に録音されています。そのためか、両者の演奏のスタイルというか風情というか、そういうものはあまり変わりません。

そして、こういう単純な図式化はディテールを塗りつぶすのでよろしくないとも思うのですが、この2つの録音だけが、ステレオ録音のなかでは、その強靱さと逞しさで異彩をはなっているのですが、今回の集中的な聞き込みで自分なりに納得できました。

そして、そうなると、スケルツォに関しては無理をして古いモノラル録音を聞く必要はないと言うことになります。そして、これも図式化の誹りを免れないかもしれませんが、ワルツ集に関して言えば、63年のステレオ録音よりも53年のモノラル録音の方が好ましく思えます。53年録音が極めて優秀なモノラル録音であることも、そう言う判断を後押ししてくれます。

もちろん、その事を最終的に判断するのはそれぞれの聞き手ですから、その判断材料としてモノラル録音を紹介することは意味なきことではないでしょう。

もうホロヴィッツと張り合うのはいいとばかりに肩の力の抜けたステレオ録音期の録音に対して好意的にとらえる人もいるでしょうし、そこに技術的な衰えを嗅ぎ取って「ルービンシュタインなんて大したことのないピアニストだ」と視野の外に置いてしまう人もいるでしょう。

そして、最初にもふれたのですが、世間的にはステレオ録音期のルービンシュタインを以てピアニストとしてのルービンシュタイン全体を評価化してしまって、どちらかと言えば否定的な捉え方をする人は少なくないのです。

ただし、LPレコードの時代には、彼のモノラル録音やSP盤時代の録音なんてほとんど目にしませんでしたし、レコード会社の提灯持ちのような評論家は新しい録音がでれば昔の録音のことなどはそっちのけで誉め倒していましたから、聞く耳のある人はそう言う評価に否定的な意見を持ったのは当然だとも言えます。

まあ、レコ芸の推薦盤などと言うものに大きな意味のあった時代を知るものにとっては懐かしい話です。

しかし、ルービンシュタインという人は、そう言う狭い範囲であれこれ言えるほど小さい存在ではありません。やはり20代から90代まで現役でステージに立ち続けた芸人魂は半端ではありません。

それ故に、3回重なっても彼の録音を全て紹介する必要があるでしょう。そして、その全体像を見渡すことによって、ルービンシュタインというピアニストの「大きさ」に気づかれる切っ掛けになればと長っています。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)