クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ベートーベン:弦楽四重奏曲第9番 ハ長調「ラズモフスキー3番」Op.59-3

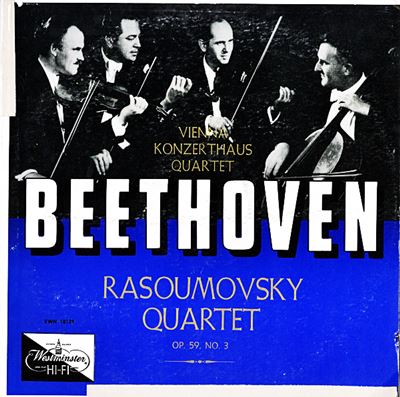

ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 1952年録音

Beethoven:String Quartet No.9 in C major Op.59-3 "Razumovsky No.3" [1.Introduzione. Andante con moto ? Allegro vivace]

Beethoven:String Quartet No.9 in C major Op.59-3 "Razumovsky No.3" [2.Andante con moto quasi Allegretto]

Beethoven:String Quartet No.9 in C major Op.59-3 "Razumovsky No.3" [3.Menuetto. Grazioso - Trio]

Beethoven:String Quartet No.9 in C major Op.59-3 "Razumovsky No.3" [4.Allegro molto]

ベートーベンの心の内面をたどる

ベートーベンという人はあらゆるジャンルの音楽を書いた人ですが、交響曲とピアノソナタ、そして弦楽四重奏はその生涯を通じて書き続けました。とりわけ、弦楽四重奏というジャンルは第10番「ハープ」と第11番「セリオーソ」が中期から後期への過渡的な性格を持っていることをのぞけば、その他の作品は上で述べたそれぞれの創作時期に截然と分類することができます。さらに、弦楽四重奏というのは最も「聞き手」を意識しないですむという性格を持っていますから、それぞれの創作時期を特徴づける性格が明確に刻印されています。

そういう意味では、彼がその生涯において書き残した16曲の弦楽四重奏曲を聞き通すと言うことは、ベートーベンという稀代の天才の一番奥深いところにある心の内面をたどることに他なりません。

<中期の5作品>

ラズモフスキー四重奏曲

作品番号18で6曲の弦楽四重奏曲を完成させた後、このジャンルにおいてベートーベンは5年間の沈黙に入ります。

その5年の間に「ハイリゲンシュタトの遺書」で有名な「危機」を乗り越えて、真にベートーベン的な世界を切り開く「傑作の森」の世界に踏みいります。交響曲の分野では「エロイカ」を書き、ピアノソナタでは「ワルトシュタイン」や「アパショナータ」を書き、ヴァイオリン・ソナタの分野では「クロイツェル」を書き上げます。

そして、交響曲の4番・5番・6番という彼の創作活動の中核といえるような作品が生み出されようとする中で、「ラズモフスキー四重奏曲」と呼ばれる3つの弦楽四重奏曲が産み落とされたのです。

この5年は、弦楽四重奏曲のジャンルにおいてもベートーベンを大きく飛躍させました。ハイドンやモーツァルトの継承者としての姿を明確に刻印していた初期作品とはことなり、ここではその様な足跡を探し出すことさえ困難です。

特にこのラズモフスキー四重奏においては、モーツァルトやハイドンが書いた弦楽四重奏曲とは全く異なったジャンルの音楽を聞いているかのような錯覚に陥るほどに相貌の異なった音楽が立ち上がっています。

そして、それ故にと言うべきか、これらの作品は初演時においてはベートーベンの悪い冗談だとして笑いがもれるほどに不評だったと伝えられています。

では、何が6つの初期作品とラズモフスキーの3作品を隔てているのでしょうか?

まず誰でも感じ取ることができるのはその「ガタイ」の大きさでしょう。

ハイドンやモーツァルト、そして初期の6作品はどこかのサロンで演奏されるに相応しい「ガタイ」ですが、ラズモフスキーはコンサートホールに集まった多くの聴衆の心を揺さぶるに足るだけの「ガタイ」の大きさを持っています。そして、その「ガタイ」の大きさは作品の規模の大きさ(7番の第1楽章は400小節に達します)だけでなく、作品の構造が限界まで考え抜かれた複雑さと緻密さを持っていることと、それを実現するために個々の楽器の表現能力を限界まで求めたことに起因しています。

その結果として、4つの弦楽器はそれぞれの独自性を主張しながらも響きとしてはそれらの楽器の響きが緻密に重ね合わされることで、この組み合わせ以外では実現できない美しくて広がりのある響きが実現していることです。ただし、この「響き」はオーディオ装置ではなかなかに再現が難しくて、特にこのラズモフスキーなどでは時にエキセントリックに響いてしまうのですが、すぐれたカルテットの演奏をすぐれたホールで聞くと夢のように美しい響きに陶然とさせられます。

弦楽四重奏曲第7番 ヘ長調 OP.59-1「ラズモフスキー第1番」

壮麗で雄大な第1楽章と悲哀の思いと強い緊張感に満たされた第3楽章の対比が印象的な作品です。ラズモフスキーの3曲の中では最も規模の大きな作品であり、音楽の性格も外へ外へと広がっていくような大きさに満ちています。

弦楽四重奏曲第8番 ホ短調 OP.59-2「ラズモフスキー第2番」

この作品はラズモフスキーの第1番とは対照的に内へ内へと沈み込んでいくような雰囲気に満ちています。特に、モルト・アダージョと題された第2楽章はベートーベン自身が「深い感情を持って演奏するように」と注意書きをしたためたように、人間の心の中に潜む深い感情を表現しています。

弦楽四重奏曲第9番 ハ長調 OP.59-3「ラズモフスキー第3番」

この作品の終楽章はフーガの技法が駆使されていて、これぞベートーベンといえる堂々たる音楽に仕上がっています。そして、その終結部はこの4つの楽器で実現できる最高のド迫力だと言い切っていいでしょう。

違うからこそいい

ちなみに、この時代のエリート四重奏団はワルター・バリリをリーダーとしたバリリ四重奏団でした。

まあ、言ってみればバリリ四重奏団の方はウィーン・フィルという「金看板」を背負わざるをえないのですが、コンツェルトハウス四重奏団のほうにはそう言うプレッシャーがありません。ですから、彼らの演奏はいつも親密で寛いだ雰囲気がただよっていて、カルテットというスタイルに伴う緊張感のようなものとは無縁です。

そう言えば、以前にもふれたのですが、この四重奏団のリーダーだったカンパーのことを「彼はムジカー(音楽家)だったが、同時にムジカント(楽士)でもあった」と評した人がいました。

それは、優れた芸儒的な資質は持っているものの、心の奥には街の辻で音楽を楽しげに演奏するような心を失う事はなかったという誉め言葉でしょう。

それ故に、彼らの演奏するハイドンやベートーベン、そしてモーツァルトなどには「我らが町の音楽」という強い自負に裏打ちされた自由さが溢れています。そして、その様な自由さに裏打ちされた音楽は、機能美に溢れたハイテク・カルテットが生み出す音楽とは随分と雰囲気が異なるのですが、まさにそこにこそ彼らの値打ちがあります。

確かに、ベートーベンの弦楽四重奏曲はすでに数多く取り上げてきています。ですから、もうたくさんと言われる方も少なくないかと思います。しかし、「我が町の音楽」としてのベートーベンと言う意味を考えれば、やはり、この楽団は外せません。

無理に全集にはしないで、気に入った作品だけを録音したという姿勢も彼ららしいです。とりわけ、ラズモフスキーの3曲は実ぬユニークな演奏です。

いつも言っていることですが、今の時代には聞くことのできない演奏を聞けるというのは古い録音を巡り歩く楽しみです。

そして、それが普通の演奏とはスタイルからあまりにも異なるからと言って拒否するならば、それは人生の楽しみの少なくない部分を失うことを意味していまか。

言葉をかえれば、違うからこそいいのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)