クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調, Op.77

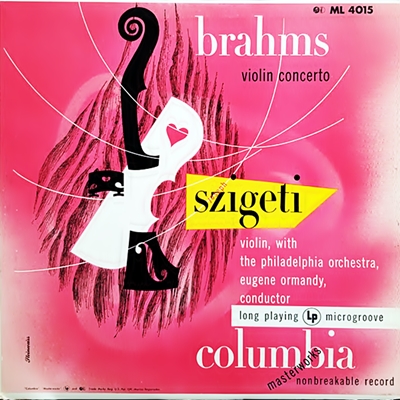

(Vn)ヨーゼフ・シゲティ:ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1945年2月23日録音

Brahms:Violin Concerto in D major, Op.77 [1Allegro non troppo]

Brahms:Violin Concerto in D major, Op.77 [2.Adagio]

Brahms:Violin Concerto in D major, Op.77 [3.Allegro giocoso, ma non troppo vivace]

ヴァイオリンを手にしてぼんやりと立っているほど、私が無趣味だと思うかね?

サラサーテの言葉です。(^^)

もっとも、その前にはさらに「ブラームスの協奏曲は素晴らしい音楽であることは認めるよ、しかし・・・」ということで上述の言葉が続きます。

おそらくこの言葉にこの作品の本質がすべて語られていると思います。

協奏曲と言う分野ではベートーベンが大きな金字塔をうち立てましたが、大勢はいわゆる「巨匠風協奏曲」と言われる作品が主流を占めていました。

独奏楽器が主役となる聞かせどころの旋律あちこちに用意されていて、さらに名人芸を披露できるパッセージもふんだんに用意されているという作品です。

イタリアの作曲家、ヴィオッティの作品などは代表的なものです。

ただし、彼の22番の協奏曲はブラームスのお気に入りの作品であったそうです。親友であり、優れたヴァイオリニストであったヨアヒムと、一晩に二回も三回も演奏するほどの偏愛ぶりだったそうですから世の中わからんものです。

しかし、それでいながらブラームスが生み出した作品はヴィオッティのような巨匠風協奏曲ではなく、ベートーベンの偉大な金字塔をまっすぐに引き継いだものになっています。

その辺が不思議と言えば不思議ですが、しかし、ブラームスがヴィオッティのような作品を書くとも思えませんから、当然と言えば当然とも言えます。(変な日本語だ・・・^^;)

それから、この作品は数多くのカデンツァが作られていることでも有名です。一番よく使われるのは、創作の初期段階から深く関わり、さらに初演者として作品の普及にも尽力したヨアヒムのものです。

それ以外にも主なものだけでも挙げておくと、

- レオポルド・アウアー

- アドルフ・ブッシュ

- フーゴー・ヘールマン

- トール・アウリン

- アンリ・マルトー

- ヤッシャ・ハイフェッツ

ただし、秘密主義者のヴァイオリニストは自らのカデンツァを出版しなかったためにこれ以外にも数多くのカデンツァが作られたはずです。

この中で、一番テクニックが必要なのは想像がつくと思いますが、ハイフェッツのカデンツァだと言われています。

同じところにとどまっていられない

今、私の手もとにはシゲティによるブラームスの協奏曲の録音が3種類あります。この3つの録音を聞き較べることはシゲティと言うヴァイオリニストを考える上で興味深いものがあります。

その3種類の録音とは以下の通りです。

- (Vn)ヨーゼフ・シゲティ:ハミルトン・ハーティ指揮 ハレ管弦楽団指揮 1928年録音

- (Vn)ヨーゼフ・シゲティ:ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1945年2月23日録音

- (Vn)ヨーゼフ・シゲティ:シャルル・ミュンシュ指揮 ニューヨーク・フィルハーモニック 1954年12月31日録音

この中で文句なく素晴らしいのはもっとも古い1928年の録音です。

こういう事を書くと、「また、格好つけて」と言われそうなのですが、28年という古い時代にもかかわらず録音のクオリティの高さが大きなポイントとなっています。おそらく、これをブラインドで聞かせて「モノラル録音期のLPレコードです」と言っても怪しむ人は殆どいないでしょう。

シゲティのソロ・ヴァイオリンがしっかりととらえられているのは言うまでもなく、伴奏のオーケストラの響きもこの時代のものとは思えないほどに良好です。こういう初期のSP盤は独奏楽器は魅力的に録音できても、オーケストラのような規模の大きな響きはなかなか難しいというのが一般的でした。しかし、ここではそれも十分に納得できるレベルで録音されています。

そして、1928年と言えばシゲティは36歳で、まさに油の乗り切った時代でした。

そのヴァオリンの響き艶やかで伸びやか、これ以上に何を望むものがあるだろうと言うほどの完成度です。

しかし、考えてみれば、30代にしてこのレベルにまで達してしまえば、その後はどうすればいいのでしょうか。

おそらく、これと同じような演奏を続けていれば常に拍手大喝采でしょう。しかし、演奏する方にしてみれば、いかに完成度の高い演奏であっても百年一日のように同じような演奏を繰り返すというのは苦行以外の何ものでもないでしょう。

この艶やかで伸びやかな造形からさらに新しい一歩を新たに踏み出し、その美しさの向こうに秘められているものを削りだそうとシゲティが考えたとしても、それはごく当然のことでしょう。

いつに時代もできすぎる人間というのは辛いものです。

そして、そう言う新しい未知に踏み出したシゲティの姿が刻み込まれているのが1945年の録音でしょう。

そこには、美しさをある程度犠牲にしても、その奥にあるものを削り出そうとする意欲と試行錯誤が感じ取れます。しかし、率直に言って、聞き手の勝手な感想を言わせてもらえば、それは必ずしも上手くいっているとは思えません。

おそらく、多くの聞き手は「昔はよかったのに」などと愚痴っていたかもしれません。

しかし、シゲティはこの挑戦を諦めることは出来ず、もしかしたらやれば出来たであろう昔の美しい音楽の世界に戻ることはありませんでした。

そして、おそらくは1950年代に入って60歳も超えるようになってくると技術的な衰えも隠せなくなってきます。

正直言って、1954年のミンシュとのライブ録音は、あまりの痛ましさに私は最後まで聞き通すことは出来ませんでした。ですから、この録音をこのサイトで紹介するつもりはありません。

おそらく、そう言うシゲティの思いが上手くいっているときとそうでないときの落差の大きさが彼に対する評価を二分する要因なのでしょう。

職人は一度高い技術を獲得すれば、それを最後まで維持することを旨とします。

しかし、同じところにとどまっていられないのが芸術家というものなのでしょう。シゲティほどに芸術家であることの難しさを体現した人は少なかった様な気がします。

よせられたコメント

2022-11-03:joshua

- メンゲス指揮ロンドン交響楽団の伴奏でステレオ録音が残っています。60年代シゲティ70歳頃のステレオ録音です。その少し後の頃です。前橋さん三十路に入る年、シゲティはなくなっていますから、20代の頃。前橋さんが「ヴァイオリニストの第5楽章」で、こう回想しています。二人がハイフェッツの無伴奏を一緒に聴き終わった後、シゲティが「僕の方がいいと思わないかい?」求道者、修験者のようなイメージを持ってました私には、意外でした。これ以外にも、「テイコ、僕の手紙は捨てない方がいい。後で高く売れるからね。」(94ページ) なども、味がありますねえ。ひたむきな弾き振りからはちょっと思いつかないユーモア(もちろん深い教養もあったらいい)です。音は聴き手にどうともとれるものですが、シゲティさんはそんなユーモアも音の抽象世界に込めているのかもしれない。そう思い、ますます、シゲティに回帰して聴き続けています。伴奏者メンゲスは殆ど此れ唯一耳にする指揮者ですが、Sibeliusで優実なアンソニー・コリンズに似た映画音楽系の人であったようです。クラシック専門じゃないのか、と思いつつ聞いてみたら、なかなか、聴きがいのあるいい伴奏やってますよ。そのせいか、54年ミュンシュ伴奏では不調だったためか聴きづらい演奏を連想させる、60年代の最後(?)のブラームスは「これもありかな」と最後まで聴き通しました。もちろん、45年のオーマンディ伴奏はずっと音・演奏共に聴きやすいですがね。10年後には皆が話題にするバッハの無伴奏が来るわけですから、技術は十分冴えているわけです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)