クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

サン=サーンス:チェロ協奏曲第1番 イ短調, Op.33

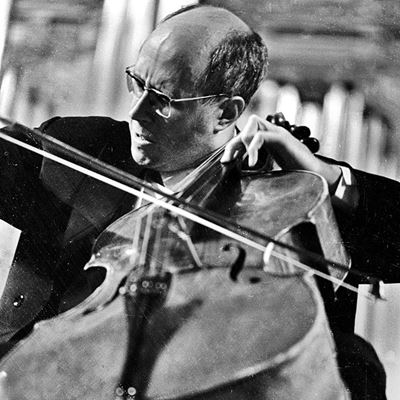

(Cello)ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ:グレゴリー・ストリャーロフ指揮モスクワ放送交響楽団 1953年録音

Saint-Saens:Cello Concerto No.1 In A Minor, Op.33

チェロ協奏曲へのサン=サーンスの貢献

そんな中で異彩を放っているのがドヴォルザークのチェロ協奏曲です。その作品に接したブラームスが「人の手がこのような協奏曲を書きうることに、なぜ気づかなかったのだろう。気づいていれば、とっくに自分が書いただろうに」と嘆いたというのは有名な話です。

そう言うチェロ協奏曲の世界において、サン=サーンスもまた2つの作品で貢献しています。

- チェロ協奏曲第1番 イ短調 作品33(1872年)

- チェロ協奏曲第2番 ニ短調 作品119(1902年)

何故、ドヴォルザークについてふれたかと言えば、この30年を隔てて書かれた2つの協奏曲の間に、ドヴォルザークの作品が位置するからです。

ブラームス風に言えば、第1番の協奏曲は未だ人の手で優れたチェロ協奏曲が書けるとは誰もが気づいていなかった時代の作品であり、第2番は気づいてしまった後の時代の作品だと言うことになるのです。

そう思ってこの2つの作品に接してみると、第1番は明らかにシューマン風です。

それは、3つの楽章が切れ目無しに演奏されるというスタイルだけの話ではなくて、20分程度という作品の規模も、「急ー緩ー急」という伝統的なスタイルなどにおいてもよく似ているのです。

ただし、サン=サーンスというのは基本的に旋律の人ですから(そんな事勝手に言い切っていいのか^^;)、シューマンの協奏曲と較べれば音楽ははるかに流麗になっています。とは言え、その他のサン=サーンス作品と較べてみれば、その流麗さにもどこか堅さが感じられる部分があって、そこにチェロを独奏楽器に起用する難しさがあるのかな、等と思わされたりします。

それに対して、第2番はドヴォルザーク以後の作品です。

チェロという楽器を独奏楽器として、あそこまで伸びやかに、そして時には豪快に歌わせることが出来るということを証明されてしまっては、それと同じ路線でその上を行くことは難しいと感じたのでしょうか。第2番では、旋律の人であるサン=サーンスがその路線をきっぱりと捨て去っていることに気づかされます。

このあたりが「芸術」における「独創性」という魔物の怖さでしょうか。

気楽な聞き手にしてみれば、ドヴォルザークがあそこまでチェロを歌わせたのですから、旋律の人サン=サーンスもそれと同じように思う存分チェロを歌わせる作品を書いてくれればよかったのにと思うのですが、それはプライドが許さなかったのでしょう。

結果として生み出された第2番の協奏曲はかなりひねくれた音楽になっています。

作曲家自身も「難しすぎるため第1番ほど広まることはないだろう」と述べたという話が伝わっています。

しかし、現在のチェリスト達にとっては何の問題もないレベルですし、ひねくれ指向の作品も受け入れられやすい土壌は出来上がっていますから、今後は少しずつ評価が進むかもしれません。

凄い、凄すぎる!!

中古レコードをネットであれこれ検索していて出会ったのがこの一枚です。おそらくは20代後半から30代前半という雰囲気の録音だったので、そんな若い時代のロストロポーヴィチの録音ってあったんだと言うことですぐに入手しました。

レコードはドヴォルザークとサン=サーンスの協奏曲がカップリングされていて、オーケストラはともにモスクワ放送交響楽団です。

後で、調べて分かったのですが、サン=サーンスの方は1953年の録音なので、ロストロポーヴィチが26歳、ドヴォルザークは1957年録音なので30歳の時の演奏と言うことになります。

この時代のロストロポーヴィチは1956年に「第10回プラハの春音楽祭」でバッハの無伴奏チェロ組曲の全曲苑素などをして、まさに頂点に向かってまっしぐらに駆け上っていく時代でした。

そして、そういうロストロポーヴィチの凄さがひしひしと伝わってくるのがドヴォルザークの協奏曲です。いやはや、ここでのロストロポーヴィチは「凄い、凄すぎる!!」の時と事に尽きます。

指揮者のボリス・ハイキンと言う人は殆ど未知の指揮者なのですが、これがまた、実に癖のある伴奏をつけるのです。

ウィキペディアで調べてみると

1936年、活動の場をモスクワからレニングラードに移し、ボリショイ劇場の指揮者に転出したサムイル・サモスードの後任としてレニングラード・マールイ劇場の指揮者に就任した。同時にレニングラード音楽院での教授も始めるようになる。マールイ劇場では、ムソルグスキー、チャイコフスキー、リムスキー=コルサコフなどのロシア・オペラの古典を指揮するとともに、同時代のソビエト作曲家の新作初演をいくつか手掛けている

等と記されているので、当時のソ連では名の知れた実力者指揮者と目されていたようです。

ドヴォルザークの協奏曲はチェロの独奏が登場するまでにかなり長い前奏部分があるのですが、これがもう実に癖のある演奏なのです。いささか言葉が不適切かもしれませんが、変な色気のある性悪女がロストロポーヴィチに言い寄ってくるような雰囲気なのです。しかし、その誘いをロストロポーヴィチは最初の一音できっぱりとはねつけてしまいます。

それは雄渾にして気迫に満ちた佇まいで、ボリス・ハイキンのどこか崩れたような風情とは真逆の大道を歩んでいきます。しかし、このボリス・ハイキンと言う人はそれでもオレの言うことに従えと言わんばかりに変化球を投げつけてくるのですが、ロストロポーヴィチはそう言う誘いには一切目をくれることもなく己の道を突き進んでいきます。

その力強さ、潔さは惚れ惚れとさせられます。

それは、オケとソリストが火花を散らすというようなものではなく、「貴方が何をしようとこれが私のドヴォルザークなのです」という主張を微塵の揺らぎもなく貫いていくので、なんだかオケがだんだんと可哀想になってきます。そして、その事が逆にロストロポーヴィチの凄さをよりはっきりと際だってくるのです。

まさか、ロストロポーヴィチの凄さを際だたせるためにボリス・ハイキンは幇間に徹したのでしょうか。流石にそれはないでしょうね。

それと比べれば、サン=サーンスの方は極めて真っ当な演奏です。

ただし、この4年の開きは大きいようで、ドヴォルザークの時の様な聞き手を圧倒するような「凄み」はありません。とは言え、それはドヴォルザークの時が凄すぎるのであって、これはこれで、普通に聞けば立派な演奏です。

指揮者のグレゴリー・ストリャーロフもまた私にとっては全く未知の人なのですが、こちらの方は実に真っ当に、ソリストを支える方向で献身しています。それ故に、かえって彼の持てる技巧を極限まで引き出す必要もなかったのか、実に余裕たっぷりに全曲を弾ききっています。

惜しむらくは、中古レコードも盤質は今ひとつ良くないのが残念です。いろいろ頑張ったのですが、これが音質的には限界です。ご理解あれ。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)