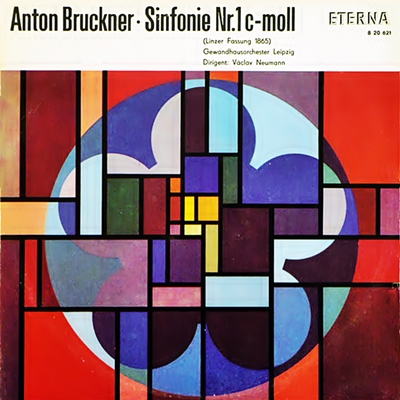

クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ブルックナー:交響曲第1番 ハ短調

ヴァツラフ・ノイマン指揮 ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 1965年12月13日~14日録音

Bruckner:Symphony No.1 in C minor, WAB 101 [1.Allegro]

Bruckner:Symphony No.1 in C minor, WAB 101 [2.Adagio]

Bruckner:Symphony No.1 in C minor, WAB 101 [3.Scherzo: Lebhaft - Trio: Langsam]

Bruckner:Symphony No.1 in C minor, WAB 101 [4.Finale: Bewegt und feurig]

生意気な浮浪児

さらに言えば、それらの作品は何らかの「断片」が残っているというのではなくて、どちらも交響曲として完成しているのです。

ですから、いささか煩わしいと思われる方もいるでしょうが、そのあたりの関係を簡単に整理しておきます。

ブルックナーはリンツ大聖堂のオルガニストを勤めながら、ジーモン・ゼヒターと言う大理論家から厳格な和声法と対位法を学びます。その成果は多くの教会音楽として結実しています。

そして、そこでの学習を終えると、今度はその様な対位法に縛られないソナタや交響曲の作曲に必要な技法をリンツ市立劇場の指揮者であったオットー・キラーから学ぶことになります。

オットー・キラーはブルックナーより10歳も若い人物だったのですが、そこで学んだ成果は「キラー練習帳」と呼ばれるノートにぎっしりと書き込まれています。

そして、その「キラー練習帳」の最後の部分に「交響曲へ短調」のスケッチが記されているのです。

キラーのもとでの学習を終了すると、ブルックナーはそのスケッチをもとに本格的に交響曲の創作に取りかかり、そして完成したのが後に「交響曲へ短調」と呼ばれる作品だったのです。しかしながら、師匠の評価は「学生オーケストラ向けの作品」という厳しいものであり、最晩年に自作の整理をしたときに破棄はしなかったものの「習作」と記すことになってしまったのです。

しかしながら、この作品が興味深いのは、メンデルスゾーンなどの初期ロマン派の交響曲と非常に近しいことです。

その昔、クレンペラーの指揮でメンデルスゾーンの3番を聞くと、とりわけ最後の壮大なコラールを聴くとそこにブルックナーに繋がるものを感じると書いたことがあって、それに対して「メンデルスゾーンの音楽から偉大なブルックナーの音楽を連想できるなんて信じがたい感性」と馬鹿にされたことがあるのですが、このヘ短調の交響曲を聞くとそれほど馬鹿にされるような感性ではないように思うのです。

そして、この「習作」と位置づけられた「交響曲へ短調」に続いて書かれたのが「交響曲第1番」だったのです。これについては後に詳しくふれます。

そして、順番的に言えばおかしな事になるのですが、その第1番の交響曲を完成させてから書かれたのが「交響曲第0番」だったのです。

この交響曲の創作過程に関しては諸説あるのですが、その背景には交響曲第1番の初演の失敗があったことは間違いないようです。

そして、漸くにして完成させた交響曲をウィーンで初演しようとしてウィーンフィルの首席指揮者だったオットー・デッソフに見せたところ「何処に第1主題があるんだね」と言われて怖じ気づいてしまいお蔵になってしまったのです。

しかしながら、最晩年に自作を整理していたブルックナー本人によってこの作品が再発見され、その時に「全然通用しないもので単なる試作」とされながらも破棄するには忍びないものとして「第0番」という数字が与えられたのです。

ですから、この3作品の成立過程を整理すると以下のようになるのです。

- 交響曲へ短調:1963年完成

- 交響曲第1番:1865年~1866年完成

- 交響曲第0番:1869年完成

ブルックナーはこの第1番の交響曲に対して「生意気な浮浪児」と呼び「これほど自分が大胆で生意気だったことはない。」とも述べています。

それは、この作品のあちこちで飛び跳ねるような活発な動きが顕著であり、ゆったり動くかと思えば突然せわしく動き出すこの作品に対するイメージとして「生意気な浮浪児」という言葉をを呈したのでしょう。

確かに、この交響曲第1番は、ゆったりとした動きが基調となっている第2番以降の交響曲と較べてみれば明らかに異質な存在です。

しかし、異質な部分を多くもちながらも、例えば楽章の最後で壮大な金管のコラールを登場させたり、弦のトレモロにのって金管が主題を歌い出すというブルックナーの定番スタイルも備えているのです。

そう言う意味では、メンデルスゾーンやシューマンという初期ロマン派のシンフォニーに近しかったヘ短調の交響曲からは一歩踏み出していることは間違いありません。

また、トリスタンとイゾルデのミュンヘンでの初演に招待されたときにブルックナーはこの交響曲の楽譜を持参し、それをハンス・フォン・ビューローやアントン・ルービンシュタインに見せて好感触を得たことも彼に自信を与えたようです。

そして、その自信を背景にリンツでの初演に臨むのですが、結果は大失敗に終わります。

それは、歌劇場のオケがこの作品を演奏ずるにはメンバー不足であり、それを埋めるためにアマチュアのオケや軍楽隊からメンバーをかき集めたからでした。

残された資料によると、そこまで4メンバーをかき集めても、ヴァイオリン12人に対してヴィオラやチェロ、コントラバスはそれぞれ3人というアンバランスな編成にしかならなかったようです。さらには言えばその様なメンバーがこの作品を十分に理解できるはずもなく、ブルックナーの指揮技術もお粗末であり、とどめとして練習も不十分だったのですから成功するはずはなかったのです。

さらに言えば、その初演当日はドナウ川に架けられた橋が崩壊するという大事故が起こり、人々の多くは演奏会どころではなかったのです。

そして、この初演の失敗はブルックナーにとってはトラウマとなったようで、その後の果てしない改訂作業へと導いていくことになるのです。

とりわけこの第1番の交響曲ではその傾向が強く、事あるたびにブルックナーはこの作品に筆を加え、最終的には別の作品かと思うような「ウィーン稿」で筆を置くことになります。

しかし、それは「生意気な浮浪児」がその生意気さを失ったものと感じる人が多いようで。現在では最初の「リンツ稿」で演奏されるのが一般的になっています。

長いゲヴァントハウス管弦楽団の歴史の中でも最上の響き

ヴァーツラフ・ノイマンと言う名前は、私の中では「バリバリの現役指揮者」というイメージがあるのですが、気づいてみれば亡くなってからすでに30年近くが経過するのですね。亡くなったのは75歳の時でしたから早世と言うこともないのですが、クラシック音楽などと言うものを聞き始めたときの印象というのはいつまでも残るものなのでしょう。

そして、ノイマンという指揮者は、ターリッヒ、アンチェルと受け継がれてきたチェコ・フィルの歴史の中においてみればいささか物足りなさみたいなものを感じさせられる存在でもありました。しかしながら、彼がアンチェルの亡命によってチェコ・フィルのシェフに就任する前はゲヴァントハウス管弦楽団のシェフをやっていたんですね。

恥ずかしながら、この中古レコードに出会うまでに、そんな事にも気づいていませんでした。

私のような世代には、ゲヴァントハウスと言えばクルト・マズア、チェコフィルと言えばヴァーツラフ・ノイマンという「刷り込み」が出来上がってしまっているようです。

ノイマンの経歴をあらためて調べてみて驚いたのですが、彼のキャリアのスタートはスメタナ弦楽四重奏団のヴィオラ奏者でした。それが、ラファエル・クーベリックの急病によって急遽チェコ・フィルの指揮台に立つことになり、それを切っ掛けとしてスメタナ弦楽四重奏団を退団して指揮者に専念することになったのです。

その後はチェコ・フィルの常任指揮者として経験を積み重ね、1964年にはコンヴィチュニーの後継としてゲヴァントハウス管弦楽団のシェフに就任するのです。

このゲヴァントハウス管弦楽団時代の録音を聞いて驚いたのは、どう聞いてもコンヴィチュニー時代の響きよりも素晴らしいと言うことです。弦楽器群は言うまでもなく、木管セクションの柔らかさや金管群の華やかさはおそらく長いゲヴァントハウス管弦楽団の歴史の中でも最上のものではないでしょうか。

そして、そう言う極上の響きで演奏されるブルックナーが悪うかろうはずがありません。

こんなところに、かくも優れた演奏と録音がひっそりと隠れていたとは(いや、それはお前が気づかなかっただけだろう、と言うお叱りはひとまず脇においていてください)、嬉しい限りでした。

だいたいがブルックナー作品の中でも第1番なんてのは一番マイナーな部類に属しますから、それほど力を入れて向き合う人も少なく、いってしまえば全集作成のために取りあえず演奏してみました・・・みたいな感じが多いのものです。それだけに、これはこの作品の演奏と録音としてはピカイチなのではないでしょうか。

おそらく、ノイマンの気質とゲヴァントハウス管弦楽団の気質は相性が良かったのでしょう。

しかし、そう言う貴重な関係は1968年に終わりをむかえてしまいます、それは、1968年のプラハの春にソヴィエトが介入し、その軍事介入を東ドイツ政府が支持したことに抗議して辞任してしまったからです。そして、皮肉なことにそのプラハの春に抗議して西側に亡命したアンチェルの後継としてノイマンがチェコ・フィルを率いることになるのです。

もちろん、チェコ・フィル時代のノイマンの業績にケチをつけるつもりはないのですが、こういう録音を聞いてしまうと、あのままゲヴァントハウス管弦楽団を率いていれば、彼はより素晴らしい音楽を残してくれたのではないだろうかという妄想を禁じ得ないのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)