クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ブルックナー:交響曲第9番 ニ短調

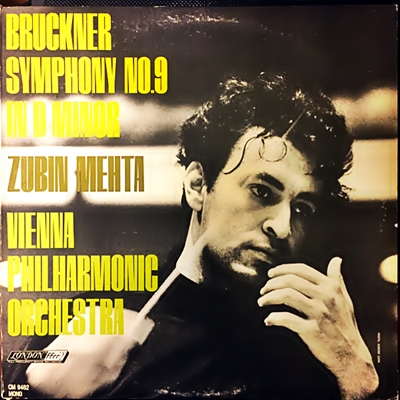

ズービン・メータ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1965年5月録音

Bruckner:Symphony No.9 in D minor, WAB 109 [1.Feierlich, misterioso]

Bruckner:Symphony No.9 in D minor, WAB 109 [2.Scherzo. Bewegt, lebhaft; Trio. Schnell]

Bruckner:Symphony No.9 in D minor, WAB 109 [3.Adagio. Langsam, feierlich]

ブルックナーの絶筆となった作品です

もし最終楽章が完成されていたならば前作の第8番をしのぐ大作となったことは間違いがありません。

実は未完で終わった最終楽章は膨大な量のスケッチが残されています。専門家によると、それらを再構成すればコーダの直前までは十分に復元ができるそうです。

こういう補筆は多くの未完の作品で試みられていますが、どうもこのブルックナーの9番だけはうまくいかないようです。今日まで何種類かのチャレンジがあったのですが、前半の3楽章を支えきるにはどれもこれもあまりにもお粗末だったようで、今日では演奏される機会もほとんどないようです。

それは補筆にあたった人間が「無能」だったのではなく、逆にブルックナーの偉大さ特殊性を浮き彫りにする結果となったようです。

ブルックナー自身は最終楽章が未完に終わったときは「テ・デウム」を代用するように言い残したと言われています。その言葉に従って、前半の3楽章に続いて「テ・デウム」を演奏することはたまにあるようですが、これも聞いてみれば分かるように、性格的に調性的にもうまくつながるとは言えません。

かといって、一部で言われるように「この作品は第3楽章までで十分に完成している」と言う意見にも同意しかねます。

ブルックナー自身は明らかにこの作品を4楽章構成の交響曲として構想し創作をしたわけですから、3楽章までで完成しているというのは明らかに無理があります。

天国的と言われる第3楽章の集結部分を受けてどのようなフィナーレが本当は鳴り響いたのでしょうか?永遠にそれは聞くことのできない音楽だけに、無念は募ります。

初期のロマン派風のブルックナー?

メータのブルックナーか・・・、という声が聞こえきそうですが、この録音が行われた当時は「期待の若手」でした。この音源となった中古レコードのライナーノートには「今もっとも期待されている若手」として紹介されていて、それを裏付けるために、彼のコンサートを聞いたヨーゼフ・クリップスが「フランスのトスカニーニだ!」と絶賛したというエピソードが紹介されています。

さらにご丁寧に、そのクリップスの評価がほめすぎでないことは、その後の彼の活躍がはっきりと示していますとだめ押しをしています。

まあ、レコード会社にしてみれば売れてなんぼのものですから、解説を任された評論家もまた「忖度」すると言うことでしょう。もしも、今の時代にメータとトスカニーニを重ね合わせる人がいれば、正気を疑われるでしょう。

それにしても、クリップスというのは、彼を貶めるようなゴシップネタに翻弄された人だったんだなと同情を禁じ得ません。彼がウィーンフィルを先頭に各地で受けた酷い扱いを考えると、「フランスのトスカニーニだ!」と絶賛したというエピソードもどこまで真実なのか疑ってしまいます。

しかし、そう書きながらも、この録音にはある種の面白味があることも否定できません。

一般的にブルックナーと言えば宇野功芳氏の影響が大きくて、その音楽は宇宙が鳴動するような神秘的な音楽として受容されてきました。しかし、広く見渡せば、ブルックナーなんていっても所詮は後期ロマン派の交響曲でしょうと開き直って演奏する人も少なくありません。クラウス・テンシュテットなどはその典型で、そののたうち回るような音楽は、それはそれで面白いものでした。

ただ、話が少しばかり横道にそれますが、あの宇野功芳氏も亡くなってしまうと、主観性に満ちた白黒はっきりした物言いが懐かしくなります。

とりわけ、クラシック音楽のCDなんて全く売れなくなった今の時代は、何を誉めているのかも分からないような、「ありきたりの形容詞の連なりでしかない文章」ばかりです。

そうなると、好きか嫌いか、賛同するか否定するかはあっても、宇野氏の判断明瞭な物言いが妙に懐かしくなったりするのです。

そして、おそらく、宇野氏がこのメータの録音を聞けば一刀のもとに切り捨てたでしょう。いや、もしかしたら、取り上げる気もしなかったのではないでしょうか。

何故ならば、この演奏のどこを探しても宇宙が鳴動するような、いわんや第9番というブルックナーの遺言の様な作品が持っている神秘性などと言うものは欠片もなく、さらに言えば後期ロマン派と割り切ったような重さもないからです。

<追記>

その後調べてみれば、「メータのブルックナーなど聴くほうがわるい、知らなかったとは言ってほしくない」「あの顔を見れば、およそどのような指揮をする人であるかは一目瞭然」等と酷評していました。まあ、取り上げてくれただけましというものでしょうか。

<対着終わり>

一言で言えば、とんでもなく「軽い」ブルックナーです。

しかし、内部の見通しがよく、実にによく歌うブルックナーでもあります。そして、それをウィーン・フィルの美音を使って徹底的に磨き込んでいます。

歌えるところを見つけ出せば、その全てを存分に美しく歌わせるブルックナーであり、それを、ある意味ではではブルックナー作品の中でも特別な意味を持つ9番という作品に適用した「恐いもの知らず」が凄いのです。

そして、こういう響きの交響曲ってどこかにあったよなと考えをめぐらせて思い当たったのがメンデルスゾーンでした。明るくて軽やかで、そしてスッキリとした歌心溢れる初期のロマン派の雰囲気がここには漂っているのです。

そう言えば、その昔、クレンペラー指揮の「スコットランド(メンデスゾーンの3番)」のコーダを聞いたときに、そこにブルックナーに繋がっていくものを感じたのですが、それを素直にメーリングリスト(懐かしいですね^^;)に投稿すると「ブルックナーとメンデルスゾーンを同一視するなんて、どんな素晴らしい耳を持っているのでしょう」などと嫌みたっぷりの批判を浴びたものでした。

しかし、メータのこういう録音を聞かされると、そう言う見方があってもいいよねと彼を庇いたくなります。まさに初期ロマン派風のブルックナーです。

とは言え、一番最初に聞く録音としてはさすがに相応しいとは言えないでしょう。しかし、散々にブルックナーを聞いてきた人にこそ、是非とも一度は聞いてみてほしいものです。

もちろん、途中で怒り爆発するかもしれませんが、その時はご容赦あれ。

よせられたコメント

2022-06-30:Griddlebone

- アップありがとうございます。

この演奏は確か吉田秀和さんが著作「一枚のレコード」で好意的に触れられていましたね。

私には演奏の重い軽いはわかりませんが、金管楽器が吹きすぎているように感じます。このころのウィーンフィルのトランペット、トロンボーン弱奏はとても美しいのですが強い音はあまり上手ではないように感じてしまいます。録音の加減もあるのでしょうか。

「メータのブルックナーなど聴くほうがわるい、知らなかったとは言ってほしくない」「あの顔を見れば、およそどのような指揮をする人であるかは一目瞭然」

この文章は昔読んで驚いて調べてみたのですが、メータのブルックナーの録音は多くはないですね。メータのブルックナーがどういう演奏なのか論じれる人は少なかったのではないでしょうか。

私は1972年ころでしょうか、たまたまメータ指揮ロスフィルの来日公演で「ロマンティック」を確か神戸で聞きましたが、金管楽器がこの演奏と逆におとなしすぎて不満だったのを覚えています。

顔で演奏が一目瞭然なんて…

こんなこと音楽評論家が言っていいのでしょうかね(笑)

2022-06-30:さとる

- >歌えるところを見つけ出せば、その全てを存分に美しく歌わせるブルックナーであり、それを、ある意味ではではブルックナー作品の中でも特別な意味を持つ9番という作品に適用した「恐いもの知らず」が凄いのです。

メータはウィーンの音楽家なのですよね。

晩年は同級生の子供達。

働き盛りの時は同級生。

若手の時のウィーン・フィルは先生ばかりで怖かったとかw

2022-06-30:コタロー

- メータ若かりし頃のブルックナー、それも「交響曲第9番」とは野心的ですね。でも、ここでのメータは、まるで子供が明日の遠足をのことを考えて、いそいそとしているといった風情が感じられますね。そんなたたずまいが、コアなブルックナー・マニアからひんしゅくを買ったのでしょうか。

しかし、こんな聴きやすいブルックナーは珍しいですね。その意味で、この演奏をこのサイトで取り上げてくださってありがとうございます。

宇野功芳氏は、大学生のころ傾注していた時期がありました。そもそも、彼とはレコードジャケットの解説などで知りました。彼が、とあるレコードの解説の中で「戦前のウィーン・フィルは素晴らしかったのだ。」などと言うので、明治時代に育った方だと思いこんでいました。ところが、何と、昭和5(1930)年のお生まれだったと知った時はちょっとびっくりしました。

さらに驚いたのは、宇野氏が若い頃、長いこと肺病を患っていたなかで、彼が憧れていたブルーノ・ワルターと文通していたのです。また後年、朝比奈隆やリリー・クラウスなどと交流を深めました。他にマタチッチやピアニストのハイドシェックなどの逸材を発掘したのも彼の功績でした。

以上、宇野氏の「功」について長々と述べてみました。もちろん、「罪」の部分もありましたが、ここではあえて触れないでおきます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)