クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

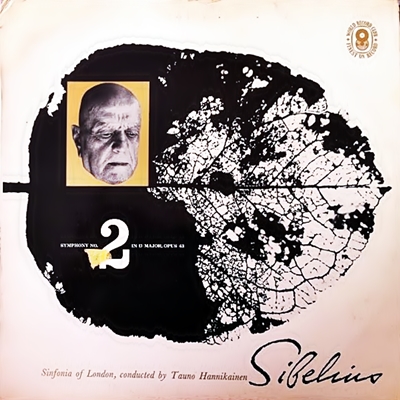

シベリウス:交響曲第2番 ニ長調 Op.43

タウノ・ハンニカイネン指揮 シンフォニア・オブ・ロンドン 1959年録音

Sibelius:Symphony No.2 in D major, Op.43 [1.Allegretto]

Sibelius:Symphony No.2 in D major, Op.43 [2.Tempo Andante, Ma Rubato]

Sibelius:Symphony No.2 in D major, Op.43 [3.Vivacissimo - 4.Finale (Allegro Moderato]

シベリウスの田園交響曲

もちろん、ベートーベンの第6番を念頭に置いた比喩ですが、あちらがウィーン郊外の伸びやかな田園風景だとすれば、こちらは疑いもなく森と湖に囲まれたフィンランドの田園風景です。

さらに、この作品にはフィンランドの解放賛歌としての側面もあります。

重々しい第2楽章と荒々しい第3楽章を受けた最終楽章が壮麗なフィナーレで結ばれるところが、ロシアの圧政に苦しむフィンランド民衆の解放への思いを代弁しているというもので、この解釈はシベリウスの権威と見なされていたカヤヌスが言い出したものだけに広く受け入れられました。

もっとも、シベリウス本人はその様な解釈を否定していたようです。

言うまでもないことですが、この作品の暗から明へというスタイルはベートーベン以降綿々と受け継がれてきた古典的な交響曲の常套手段ですから、シベリウスは自分の作品をフィンランドの解放というような時事的な際物としてではなく、その様な交響曲の系譜に連なるものとして受け取って欲しかったのかもしれません。

しかし、芸術というものは、それが一度生み出されて人々の中に投げ込まれれば、作曲家の思いから離れて人々が求めるような受け入れ方をされることを拒むことはできません。シベリウスの思いがどこにあろうと、カヤヌスを初めとしたフィンランドの人々がこの作品に自らの独立への思いを代弁するものとしてとらえたとしても、それを否定することはできないと思います。

この作品は第1番の初演が大成功で終わるとすぐに着手されたようですが、本格的取り組まれたのはアクセル・カルペラン男爵の尽力で実現したイタリア旅行においてでした。

この作品の中に横溢している牧歌的で伸びやかな雰囲気は、明らかにイタリアの雰囲気が色濃く反映しています。さらに、彼がイタリア滞在中にふれたこの国の文化や歴史もこの作品に多くのインスピレーションを与えたようです。

よく言われるのは第2楽章の第1主題で、ここにはドンファン伝説が影響を与えていると言われています。

しかし、結局はイタリア滞在中にこの作品を完成させることができなかったシベリウスは、フィンランドに帰国したあとも精力的に作曲活動を続けて、イタリア旅行の年となった1901年の末に完成させます。

一度聞けば誰でも分かるように、この作品は極めて少ない要素で作られています。そのため、全体として非常に見通しのよいすっきりとした音楽になっているのですが、それが逆にいささか食い足りなさも感じる原因となっているようです。

その昔、この作品を初めて聞いた私の友人は最終楽章を評して「何だかハリウッドの映画音楽みたい」とのたまいました。先入観のない素人の意見は意外と鋭いものです。

正直言うと、若い頃はこの作品はとても大好きでよく聴いたものですが、最近はすっかりご無沙汰していました。

やはり、食い足りないんですね。皆さんはいかがなものでしょうか。

世の中にはまだまだ面白い録音が残っているものです

タウノ・ハンニカイネンと言う名前は全く知りませんでした。ネットで調べてみると、名前からも推測できるようにフィンランドの人でチェリストでもあったようです。1968年に亡くなっているそうですから、それなりのビッグ・ネームでなければ忘却の彼方に沈んでしまっていても不思議ではありません。

しかし、中古レコード屋さんで出会ったこの一枚は実に楽しく聞くことができました。そして、この演奏を聞いていてふと頭をよぎったのがカラヤンがベルリン・フィルを振って最晩年に録音したシベリウスの2番です。

もちろん演奏の精度やオケの響きははるかにカラヤン&ベルリンフィルの方が優れているのですが、音楽の作り方みたいなものが非常に似通っているような気がしたのです。

このハンニカイネンの録音で起用されている「シンフォニア・オブ・ロンドン」というのは、一見するとロンドン交響楽団の別名のような気がするのですが、じつは全く別の、ロンドン交響楽団とは縁もゆかりもないオーケストラのようです。

では、その実態は何かと言えば、1955年にゴードン・ウォーカーにより設立された映画音楽専門のオーケストラのようなのです。

これを知って、カラヤンの演奏を思いだす大きな要因の一つがこのオーケストラだったんだなと一人納得した次第です。

率直に言えば、このシベリウスの2番というのはある種の「あざとさ」の上に成り立っている音楽です。とりわけ、最終楽章のボレロ的に盛り上がっては潮が引いていくという繰り返しはマーラーの5番の最終楽章を思い出してしまいます。マーラーは妻からも「効果だけを狙った作品」みたいな事を言われて随分とショックを受けたようです。

そう言えば、セルの来日公演でこの作品を聞いた人は「名演故に作品の構造的な弱さがさらけ出されてしまった」みたいな事を書いていました。

ですから、ほとんどの指揮者がそういう「あざとさ」があまり表面に出ないようにあれこれと工夫をします。しかし、カラヤンの80年代の録音は「あざとさのどこが悪い」と言わんばかりに、ベルリン・フィルの機能をフル回転させて「あざとさ」を全開させています。

ですから、その録音を聞いていると、これはシベリウスではなくて何かハリウッドの映画音楽を聞いているのではないかという錯覚に陥ったものです。

そして、このハンニカイネンの録音もまたオーケストラを徹底的に鳴らし切って、フルパワーで演奏させています。それは冒頭楽章からも顕著なのですが、それでも最終楽章では限界を超えるかと思われるところまでオケを煽っています。

そして、「シンフォニア・オブ・ロンドン」の方も音が映画音楽専用のオケですから「あざとさ上等!!」と言わんばかりにその棒に食らいついています。これが、それなりのエリート・オーケストラならば「それは、さすがにいかがなものか」と遠慮が入ったりするのでしょうが、「シンフォニア・オブ・ロンドン」にはなんの遠慮もなかったようです。

ただし、演奏の精度はベルリン・フィルと較べればかなり落ちます。

しかし、その雑に聞こえる部分も、何故か土俗的な雰囲気を醸し出していて、あまりにも完成しすぎているベルリン・フィルとカラヤンの演奏とは異なる魅力があります。

それにしても、世の中にはまだまだ面白い録音が残っているものです。

よせられたコメント

2022-06-15:yk

- 嬉しいですね・・・ここでハンニカイネンに出会えるようになるとは!

ハンニカイネンはフィンランドの音楽一家に生まれた人ですがタウノは米国、英国、ソヴィエト、そして無論母国フィンランドで演奏活動をした人でした。

ハンニカイネンは結局メジャーに取り上げられる人ではありませんでしたが、ともすれば洗練された近代的シンフォニストとしての側面が強調されることの多いシベリウスのフィンランド民族楽派としての土着的な側面を表現した指揮者でした・・・オーケストラの音を磨きあげる、と言った点には無頓着と言うか鈍感とも言えますが・・・^_^;;。

彼の録音は多くありませんが、交響曲2,4,5番の他幾つかの交響詩など皆独特の荒々しさがあって私にはどれも魅力的です。

2022-06-15:コタロー

- 件名のレイティングの数がちょうど5000回となりました。おめでとうございます!

これは、大変な時間と労力を必要とする偉業だと思います。

また、ハンニカイネンのシベリウス「交響曲第2番」の演奏は、ワイルドさと歌にあふれた素晴らしいものです。

このような貴重な音源をアップしていただき、ありがとうございました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)