クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18

(P)アルトゥール・ルービンシュタイン:ウラディミール・ゴルシュマン指揮 NBC交響楽団 1946年5月27日録音

Rachmanino:Piano Concerto No.2 in C minor, Op.18 [1.Moderato]

Rachmanino:Piano Concerto No.2 in C minor, Op.18 [2.Adagio sostenuto]

Rachmanino:Piano Concerto No.2 in C minor, Op.18 [3.Allegro scherzando]

芸人ラフマニノフ

まあ、ラフマニノフ自身にとっても第1交響曲の歴史的大失敗によって陥ったどん底状態からすくい上げてくれたという意味で大きな意味を持っている作品です。(この第1交響曲の大失敗に関してはこちらでふれていますのでお暇なときにでもご覧下さい。)

さて、このあまりにも有名なコンチェルトに関してはすでに語り尽くされていますから、今さらそれにつけ加えるようなことは何もないのですが、一点だけつけ加えておきたいと思います。

それは、大失敗をこうむった第1交響曲と、その失敗から彼を立ち直らせたこのピアノコンチェルトとの比較です。

このピアノコンチェルトは重々しいピアノの和音で始められ、それに続いて弦楽器がユニゾンで主題を奏し始めます。おそらくつかみとしては最高なのではないでしょうか。ラフマニノフ自身はこの第1主題は第1主題としての性格に欠けていてただの導入部になっていると自戒していたそうですが、なかなかどうして、彼の数ある作品の中ではまとまりの良さではトップクラスであるように思います。

また、ラフマニノフはシンコペーションが大好きで、和声的にもずいぶん凝った進行を多用する音楽家でした。

第1交響曲ではその様な「本能」をなんの躊躇いもなくさらけ出していたのですが、ここでは随分と控えめに、常に聞き手を意識しての使用に留めているように聞こえます。

第2楽章の冒頭でもハ短調で始められた音楽が突然にホ長調に転調されるのですが、不思議な浮遊感を生み出す範囲で留められています。その後に続くピアノの導入部でもシンコペで三連音の分散和音が使われているのですが、えぐみはほとんど感じられません。

つまり、ここでは常に聞き手が意識されて作曲がなされているのです。

聞き手などは眼中になく自分のやりたいことをやりたいようにするのが「芸術家」だとすれば、常に聞き手を意識してうけないと話は始まらないと言うスタンスをとるのが「芸人」だと言っていいでしょう。そして、疑いもなく彼はここで「芸術家」から「芸人」に転向したのです。ただし、誤解のないように申し添えておきますが、芸人は決して芸術家に劣るものではありません。むしろ、自称「芸術家」ほど始末に悪い存在であることは戦後のクラシック音楽界を席巻した「前衛音楽」という愚かな営みを瞥見すれば誰でも理解できることです。

本当の芸術家というのはまずもってすぐれた「芸人」でなければなりません。

その意味では、ラフマニノフ自身はここで大きな転換点を迎えたと言えるのではないでしょうか。

ラフマニノフは音楽院でピアノの試験を抜群の成績で通過したそうですが、それでも周囲の人は彼がピアニストではなくて作曲家として大成するであろうと見ていたそうです。つまりは、彼は芸人ではなくて芸術家を目指していたからでしょう。ですから、この転換は大きな意味を持っていたと言えるでしょうし、20世紀を代表する偉大なコンサートピアニストとしてのラフマニノフの原点もここにこそあったのではないでしょうか。

そして、歴史は偉大な芸人の中からごく限られた人々を真の芸術家として選び出していきます。

問題は、この偉大な芸人ラフマニノフが、その後芸術家として選び出されていくのか?ということです。

これに関しては私は確たる回答を持ち得ていませんし、おそらく歴史も未だ審判の最中なのです。あなたは、いかが思われるでしょうか?

迸る情熱を自由奔放にあふれ出している

ルービンシュタインは天才肌のピアニストでした。若くしてその能力を開花させあまり練習しなくてもそこそこには聴衆を満足させることの出来る能力を持っていました。

そんなルービンシュタインに衝撃を与えたのがホロヴィッツの登場でした。時代が19世紀的なロマン主義から即物主義に移り変わる中で、ホロヴィッツのような抜群のテクニックに裏打ちされた演奏がもてはやされる時代になった事を思い知らせれたのです。

そして、その衝撃はルービンシュタインだけではなく、多くのピアニストが時代に取り残される危機感を持ちました。そして、彼らの多くはホロヴィッツのコンサートに通ったと言われています。つまりは、彼の演奏から時代が何を求めているかを盗み取ろうとしたのです。

当時、ホロヴィッツのコンサートは聴衆の半分がピアニストだと揶揄されました

そして、ルービンシュタインは結論として練習嫌いの遊び人ピアニストの道は捨てて、スペイン国境に近いフランスの山奥に隠遁し、毎日夜遅くまでピアノに向かう修行僧のような日々を送ることに決めました。

そして、その「学び直し」によって、彼は1970年代までトップ・ピアニストとして生き延びることが出来たのです。

これはよく知られた話です。

しかし、私が彼の録音を聞いていてつくづく感心するのはそのメンタルの強さです。おそらく、ホロヴィッツになくてルービンシュタインにあったのは何があっても自分を信じることが出来るメンタルの強さだったのでしょう。

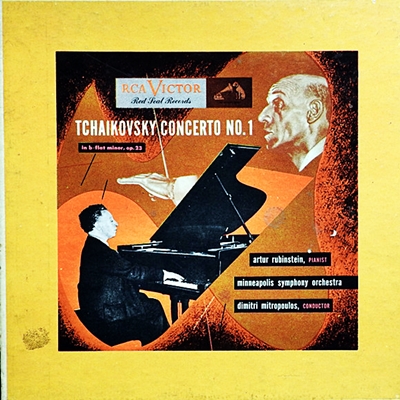

彼は、お気に入りなのかどうかは分かりませんが、グリーグやラフマニノフ、チャイコフスキーの協奏曲を何度も繰り返して録音しています。グリーグなどは4回もスタジオ録音しているほどです。

おそらく、それはお気に入りであったのかもしれませんがレーベルからの要望もあったからでしょう。そして、レーベルからの要望があると言うことはそれだけ人気があったと言うことです。

ホロヴィッツの指はユートピアだと言われました。ヴァイオリンの世界ではハイフェッツのことを音のサーカスとよんだ人がいました。

それに並べて言えば、ルービンシュタインこそは天性のショーマンでした。

演奏会というものは音楽だけで成り立つものではありません。

おそらくは、その場に相応しい立ち居振る舞い、その場にいる聴衆が期待するような演奏をすること等など、多くのプラスαによって成り立つものです。そう言えば、高々と腕を上げてピアノに叩きつけるルービンシュタインの姿をまるでボクシングのチャンピオンのようだと評していたのは吉田秀和氏でした。

そして、その姿に聴衆は熱狂したのです。

そして、そう言う己の姿にルービンシュタインは亡くなるまで自信を持ち続けていたのです。

しかしながら、録音というのは残酷なもので、コンサートであれば音楽を彩ってくれるであろう様々な要素を遠慮会釈なしにはぎ取っていきます。

音楽を花にたとえれば、その花を飾っているまわりの要素が全てはぎ取られ、花そのものだけが残るのです。そして、コンサートでは美しい花だと思っていたものが実が萼(がく)だったと知らされるのです。

ですから、数多く録音した作品を聞き比べてみれば、明らかに演奏のクオリティは「SP盤>モノラル録音>ステレオ録音」という定式が成り立ちます。そして、後世に残った録音の数多くがステレオ録音盤だったことがルービンシュタインの不幸だったのかもしれませんが、そんな事を思い悩むほど彼のメンタルは弱くなかったのです。

彼にとって大事なのはコンサートで熱狂する聴衆であり、その聴衆の中に自分のミスタッチを発見しようなどと目を光らせる奴がいても、最後のブラボーがあればそれで彼は満足できたのです。

もしも、そのような図太さがあればホロヴィッツはもっと生きやすかったと思うのですが、逆に言えば、そんな図太さがあればホロヴィッツというピアニストは存在しなかったでしょう。

それだけに、こういう古い録音こそは大切にしなければいけません。

ここには確かなテクニックに裏打ちされた、絶頂期のルービンシュタインの音楽が刻み込まれています。

彼は後に「自分のピアノの音はすみずみまで聞き取れなければいけない」と述べてピアノを叩きまくり、結果として売り物にならない録音を残したこともあります。人間、どんなきれいな言葉で飾っても年をとれば衰えるものです。それでも彼はショー・ビジネスのチャンピオンであり続ける限り、いかなる批判も意に介さずレーベルにも何の文句も言わせなかったのです。

しかし、ステレオ録音期の演奏は結果としてあまりにも問題の多い演奏が増えていきました。

それだけに、こういう古い録音が大切なのです。

ここには確固たるテクニックに裏打ちされつつ、己の迸る情熱を自由奔放にあふれ出しているこの上もなく魅力的なルービンシュタインがいます。そして、オーケストラもまたそう言うルービンシュタインに煽られてただの伴奏でおさまる気配はありません。

チャイコフスキーの録音クオリティがほんの少しさえないのが残念ですが、グリーグとラフマニノフに関してはSP盤のクオリティがいかに優れていたかを思い知らせてくれます。

もしも、こういう録音を聞いたことなくしてルービンシュタインに疑問を呈する人がいれば、それはあまりにも視野が狭いと言わざるを得ません。

よせられたコメント

2022-04-06:松下守男

- ルービンシュタインは前録音を二種類も架蔵しているのですが、この録音は聴いていませんでした。過度のセンチメンタリズムに陥らない節度ある名演だと思いました。

そういう意味で,とてもユニークな演奏ですね。

今、録音の企画としてラフマニノフの協奏曲の録音が立てられたとき、こんな感じの淡々とした演奏は今の演奏家には許されないのはないですかね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)