クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

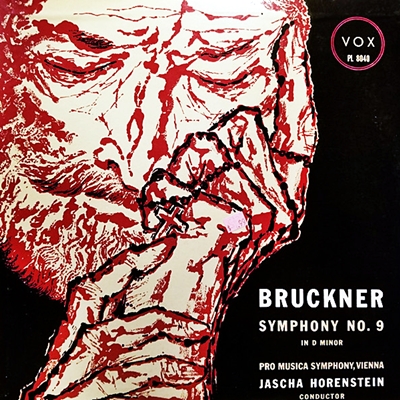

ブルックナー:交響曲第9番 ニ短調(原典版)

ヤッシャ・ホーレンシュタイン指揮 ウィーン・プロ・ムジカ管弦楽団 1953年録音

Bruckner:Symphony No.9 in D minor, WAB 109 [1.Feierlich, misterioso]

Bruckner:Symphony No.9 in D minor, WAB 109 [2.Scherzo. Bewegt, lebhaft; Trio. Schnell]

Bruckner:Symphony No.9 in D minor, WAB 109 [3.Adagio. Langsam, feierlich]

ブルックナーの絶筆となった作品です

もし最終楽章が完成されていたならば前作の第8番をしのぐ大作となったことは間違いがありません。

実は未完で終わった最終楽章は膨大な量のスケッチが残されています。専門家によると、それらを再構成すればコーダの直前までは十分に復元ができるそうです。

こういう補筆は多くの未完の作品で試みられていますが、どうもこのブルックナーの9番だけはうまくいかないようです。今日まで何種類かのチャレンジがあったのですが、前半の3楽章を支えきるにはどれもこれもあまりにもお粗末だったようで、今日では演奏される機会もほとんどないようです。

それは補筆にあたった人間が「無能」だったのではなく、逆にブルックナーの偉大さ特殊性を浮き彫りにする結果となったようです。

ブルックナー自身は最終楽章が未完に終わったときは「テ・デウム」を代用するように言い残したと言われています。その言葉に従って、前半の3楽章に続いて「テ・デウム」を演奏することはたまにあるようですが、これも聞いてみれば分かるように、性格的に調性的にもうまくつながるとは言えません。

かといって、一部で言われるように「この作品は第3楽章までで十分に完成している」と言う意見にも同意しかねます。

ブルックナー自身は明らかにこの作品を4楽章構成の交響曲として構想し創作をしたわけですから、3楽章までで完成しているというのは明らかに無理があります。

天国的と言われる第3楽章の集結部分を受けてどのようなフィナーレが本当は鳴り響いたのでしょうか?永遠にそれは聞くことのできない音楽だけに、無念は募ります。

マーラーやブルックナーのスペシャリスト

ホーレンシュタインのブルックナーを聞いていて記憶に蘇ってきたのはクラウス・テンシュテットのブルックナーでした。残念ながら私が聞いた公演のメインはマーラー(1984年4月13日 大阪・フェスティバルホール)とブラームス(1984年4月14日 大阪・フェスティバルホール)で、ブルックナー(1984年4月11日 東京簡易保険ホール)の実演は聞く事が出来ていません。

ですから、その印象は録音によるものなのですが、当時の日本のブルックナー信者の間に広まっていた「神秘」的なブルックナーではなく、清々しいまでに後期ロマン派の交響曲として割り切った演奏でした。そして、そのうねるような音楽は、その解釈の根っこにマーラーに対するのと同じ視点があるように思ったものでした。

おそらく、こういうブルックナーは「何も考えない」指揮者の手になる演奏では絶対に実現しません。

必要なのは精緻な楽曲分析と、それを現実の音として実現するためのオケに対する絶対的なコントロール能力です。

そう言えば、テンシュテットはイギリスではフルトヴェングラーの再来と期待された指揮者でしたし、ホーレンシュタインはフルトヴェングラーの助手でした。そしてこの二人のブルックナーを聞いていてもう一人思い出すのは疑いもなくフルトヴェングラーのブルックナーです。

そして、フルトヴェングラーのブルックナーはとある評論家の強い影響力によって「外道」のブルックナーと見なされ続け、それはテンシュテットのブルックナー演奏においても同様でした。

ホーレンシュタインと言えば今では一部の好事家くらいしか注目しない存在なのですが、50年代においてはマーラーやブルックナーのスペシャリストと見なされていました。

予算が余ったBBCがその予算を消化するために急遽実施したマーラーの8番を、一度も全体であわせる機会もないまま本番の公演に臨み見事な演奏を成し遂げたのは今も伝説として語り継がれています。

ですから、彼の本領が一番発揮されるのはブルックナーではなくてマーラーだと思うのですが、50年代の初めにVoxで録音したブルックナーの8番と9番の演奏は実見事なものです。

ただし、一昔前の「ブルックナー信者」にしてみれば到底許し難いような演奏だったでしょうから、ほとんど無視され続けてきたのではないでしょうか。

この私にしてもブルックナーの録音はかなり聞いてきていますが、ホーレンシュタインの演奏にふれたのはこれが初めてでした。

私がブルックナーの素晴らしさを教えてもらったのは大フィルと朝比奈であり、その演奏を影響力のある評論家が褒めちぎっていたので、その呪縛から逃れるには時間がかかりました。

とは言え、クラシック音楽などと言う世界にのめり込むにはそう言う「呪縛」も時には推進力にもなるので、その全てを否定するつもりはありません。しかし、その「呪縛」の先に広がる広大な世界に気づいたときに、初めてこの世界の豊かさの大いなる事を知ることになるのです。

ホーレンシュタインの音楽はいつも自然な流れによって支配されています。そして、低声部をやや厚めにならすことで実に柔らな暖色系の響きをつくり出して聞くものの心を穏やかにしてくれます。おそらく、これこそがホーレンシュタインが持つ最大の魅力でしょう。

しかし、ここぞという場面では踏み込むことがあったり、踏み込まなかったりすることもあるのですが、このブルックナーではいい方の芽が出ています。

第9番の第1楽章の終結部などはその一番いい例で、ホーレンシュタインが踏み込んだときの魅力が溢れています。

そして、第8番の第3楽章では自然な音楽に流れの中で美しい響きと美しい旋律がこの上もなく感動的な世界を作りあげているのは、まさにホーレンシュタインの真骨頂と言えるでしょう。

よせられたコメント

2024-01-16:大串富史

- エラム様と管理人様、もちろんブルックナーに、そしてへの感謝の辞を述べつつ。

エラム様のコメントを見て思い直し、ウィキペディアのブルックナーの項も見ながら、この年になって初めてブル5を聴き、踏ん切りがつきました。

何の話かというと、ごめんなさい第5番でも第7番でも第8番でもない、やはり第9番こそ、中国人の学生たちがブルックナーのファーストインプレッションとなるべきで、これが現代人である我々にはやはり一番分かりやすいのでは、とにかく聴かせてみよう、いや絶対聴かせるという踏ん切りです。ふふふ…

#でも第2楽章は流しません… 前もコメントでご紹介しましたが、彼らには抗日映画でよく使われたある曲(というか、リズム感)へのトラウマめいたものがあって、ラヴェルのボレロでさえある学生からのクレームがあったのです… その件の曲というのは、タコの第7番のドイツ軍のテーマから着想され作曲されたものだそうで、こんな感じです(第7番の演奏ビデオにもろに音楽をかぶせてあるので、違和感ありまくりですが…)… https://www.youtube.com/watch?v=sAHViviRNNI

でまず聴かせる予定のない第2楽章のテンポからチェックし、続いて第1楽章の冒頭の霧?とノイズ兼ね合いを聴き比べ(レッスン用のモノラルなイヤホンマイクでモノラルなスマホでの再生時の各パートの鳴り具合も確認し)、それから第3楽章のオケの歌い方(歌わせ方)を聴いて、自分的にはこれがベストなように聴こえました。

#こんな風に書くと、管理人様の仰るところの事大主義の使者なるブルファンの大先輩たちから自分もきついお叱りを受けるのでは…などとちょっと心配なのですが、先にお断りしておくと、熱いブルファンの皆様とどのブルが一番ブルらしいのかみたいな話をさせていただいているのでは全然なくて、日本語を学んでいる中国人学生たちがあたかも映画音楽やコマーシャルのバックグラウンドミュージックを聴くように聴いた時に違和感が一番ないと思われる演奏(プラス自分好みの演奏)という意味なんですごめんなさいー

で改めて思うに、整った8番より端折ってる7番の方がいいと思いきや、5番を聴いてそうかやはり5番の方がより整っておらずブルックナーらしいのかー(まて)みたいに思っていたところ、5番を素直に流してしまうと、あの休止?の連続?はどうなのかとやはり心配になりました… というか、ブルど素人のわたしなどに言わせれば、9番って一番分かりやすいなー、なんです…

#未完の第4楽章にしても、YouTubeでのナクソク提供のあれ( (1992年SMPC補筆完成版)を聴いて、これまた休止の連続だけど大体分かったからまあいいか許せる、ぐらいなのです(ご本人は絶対許せないレベルのような気もしますが)…

最後になりますが、管理人様にこのような聴き比べの機会のみならず、実際にバックグラウンドミュージックをご提供いただいていることに、ただただ謝意を表しつつ。

#うーん第1楽章第3楽章とも20分かー最後まで誰が残るのか(まて

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)