クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

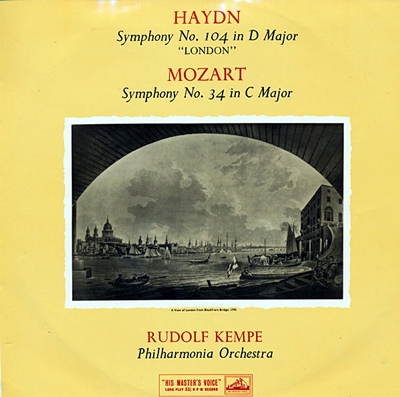

モーツァルト:交響曲第34番ハ長調 K.338

ルドルフ・ケンペ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1955年11月24日録音

Mozart:Symphony No.34 in C major, K.338 [1.Allegro vivace]

Mozart:Symphony No.34 in C major, K.338 [2.Andante di molto]

Mozart:Symphony No.34 in C major, K.338 [3.Finale (Allegro vivace)]

ザルツブルグとの訣別

「モーツァルトの胸中には、シンフォニー的なものの新しい概念が発展したからである。この概念は、もはや「連作」作曲を許さず、単独作品の作曲だけを可能にするのである」(アインシュタイン)

モーツァルトは73年から74年にかけての多産の時期を過ぎると交響曲に関してはぴたりと筆が止まります。それは基本的には領主であったコロレードがモーツァルトの演奏旅行を「乞食のように歩き回っている」として制限をかけたことが一番の理由ですが、内面的には上述したような事情もあったものと思われます。

そんなモーツァルトが再び交響曲を書き出すのは、日々強まるコロレードからの圧力を逃れるための「就職先探し」の旅が契機となります。

モーツァルトとコロレードの不仲は1777年に臨界点に達し、ついにクビになってしまいます。そして、モーツァルトはこのクビを幸いとして就職先探しのための旅に出かけます。

しかし、現実は厳しく、かつては「神童モーツァルト」としてもてはやした各地の宮廷も、ザルツブルグの大司教に遠慮したこともあって体よく就職を断られていきます。

期待をしたミュンヘンもマンハイムも断られ、最後の望みであったパリにおいても神童であったモーツァルトには興味は持ってくれても、大人の音楽家となったモーツァルトには誰も見向きもしてくれませんでした。そして、その旅の途中で母を亡くすという最悪の事態を迎え、ついにはコロレードに詫びを入れて復職するという屈辱を味わうことになります。

しかし、この困難の中において、モーツァルトは己を売り出すためにいくつかの交響曲を書きます。

<パリ・ザルツブルグ(1778年~1780年)>

- 交響曲第31番 ニ長調 "Paris" K.297

- 交響曲第32番 ト長調 K.318

- 交響曲第33番 変ロ長調 K.319

- 交響曲第34番 ハ長調 K.338

通称「パリシンフォニー」と呼ばれるK.297のシンフォニーは典型的な2管編成の作品で、モーツァルトの交響曲の中では最も規模の大きな作品となっています。それは、当時のパリにおけるオーケストラの編成を前提としたものであり、冒頭の壮大なユニゾンもオケの力量をまず初めに誇示するために当時のパリでは常套手段のようにもいられていた手法です。また、この作品を依頼した支配人から転調が多すぎて長すぎると「ダメ出し」がだされると、それにしたがって第2楽章を書き直したりもしています。

何とかパリの聴衆に気に入られて新しい就職先を得ようとするモーツァルトの涙ぐましい努力がかいまみられる作品です。

しかし、先に述べたようにその努力は報いられることはなく、下げたくない頭を下げてザルツブルグに帰って教会オルガニストをつとめた79年から80年にかけての2年間は、モーツァルトの生涯においても精神的に最も苦しかった時代だと言えます。

その証拠に、モーツァルトの生涯においてもこの2年間は最も実りが少ない2年間となっています。そのため、この2年間に書かれた32番から34番までの3曲は再び「序曲風」の衣装をまとうことになります。

おそらくは、演奏会などを開けるような状態になかったことを考えれば、これらの作品はおそらくどこかの劇団からの依頼によって書かれたものと想像されています。

交響曲第34番ハ長調, K.338

この作品はモーツァルトにとってザルツブルグにおける最後の作品となったようです。姐のナンネルの日記によれば、1779年の9月2日か4日の間に宮廷で演奏されたと記されています。

おそらくは、その数週間後にはミュンヘン選挙侯カール・テオドールの依頼による音楽劇「イドメネオ」(K.366)の稽古のためにミュンヘンに旅立つ必要があったので謝肉祭をむかえるミュンヘンの時節柄を考慮した作品であると考えられます。

ただし、この作品がミュンヘンで演奏されたという記録は残っていないので、彼にとってはザルツブルグへの訣別の音楽だったのかもしれません。

第1楽章はオペラの序曲風であるのですが、素材を長く引き延ばすエコーの効果を使って独特の性格を与えています。

そして、第2楽章は最初はメヌエット楽章を考えていたようで、第1楽章の最終ページに14小節だけ記されているのですが、それらは取消線で消された状態で自筆譜が残されています。

当時の習慣としては第2楽章にメヌエットがくるのですが、モーツァルトはメヌエットを第3楽章に持ってくる事を好みました。実際、モーツァルトが交響曲の第2楽章にメヌエットを持ってきた例はなく(偽作と思われる作品に該当するものはあるようですが)、もしもこの14小節の続きを仕上げていれば異例中の異例とも言うべき作品になるはずでした。

しかし、結果としてメヌエットは削除されて中間楽章にはアンダンテを持ってきて、最終楽章を大がかりなジグ(舞曲)で締めくくる3楽章構成の交響曲としています。この最後のギグを聴いていると、嫌で嫌で仕方なかったこのザルツブルグの時代に馬鹿踊りをしながら「あばよ!!」と言っているように聞こえて来たります。

なお、この消されたメヌエット楽章の断片はいろいろな議論の種となっているようですが、今もってモーツァルトの真意は謎のままのようです。

アインシュタインはこの作品がウィーンで演奏されるときに「ハ長調メヌエット K.409」を追加した4楽章構成で演奏されたのではないかと述べていますが、残念ながら今ではその考えは明確に否定されているようです。

オペラの指揮者からコンサート指揮者への転身

ルドルフ・ケンペの経歴を見ていると面白いことに気づきます。

ドルトムント歌劇場のオーボエ奏者として音楽家としてのキャリアをスタートさせたケンペは、その後は地方の歌劇場の音楽監督として指揮者のキャリアを積み上げて、1950年にはドレスデンの歌劇場の音楽監督に上りつめます。

その後は、バイエルン国立歌劇場の音楽監督に転身をして、さらにはメトロポリタン歌劇場へと活躍の場を広げていきます。

ところが、50年代の中頃になるとそう言う歌劇場での活動をへらしていき、コンサート・オーケストラとの関係を深めていくのです。

それは言ってみれば、オペラの指揮者からコンサート指揮者へ転身したと言っていいほどの割り切り方でした。

その背景に何があったのかは分かりませんが、フィルハーモニア管やベルリンフィルという一流のコンサート・オーケストラへの客演指揮が増えていく中で、そう言う変化がおこったのかもしれません。

今さら言うまでもないことですが、歌劇場と言うところは伏魔殿であって、日々トラブルとの闘いみたいな処があります。ところが、生来病弱で(実際、1956年には肝臓疾患で一年間ほど活動を休んでいます)、さらには声を荒げることもない穏やか性格だったようなので、そう言う場所での活動が疎ましくなっていたのかもしれません。

ただし、そう言う方向で活動の舵を切ったことによって、50年代中頃から録音活動が増えていきます。

そして、その録音はフィルハーモニア管やベルリンフィルという一流どころが中心だったので、ケンペに対して「大器晩成型の指揮者」というレッテルを貼るのは正しくないのかもしれません。

そして、面白いのは、そう言う方向に舵を切った時期に手始めとしてモーツァルトの音楽を取り上げていることです。

- モーツァルト:交響曲第34番ハ長調 K.338

フィルハーモニア管弦楽団 1955年11月24日録音 - モーツァルト:交響曲第41番ハ長調 K.551「ジュピター」

ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1956年4月30日、5月3日録音 - モーツァルト:交響曲第39番変ホ長調 K.543

ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1956年5月3,15,18日、6月12日録音

どうして、この時期にモーツァルトを取り上げたのか疑問に思う人もいるようですが、私などはこの時期に手始めとしてモーツァルトを取り上げたのは賢明な選択だったと思います。

オーケストラの源流を辿れば、水源は2カ所存在します。

一つは、人の声や歌からの制約を逃れた純粋器楽の合奏です。

コレッリの合奏協奏曲やヴィヴァルディの協奏曲、さらにはコンサートの開始を告げる序曲などを演奏していた器楽合奏です。この流れは、ハイドンからベートーベンへと引き継がれていく世界を構築していきます。

もう一つは、人の声と密接に結びついたオペラにおける歌の伴奏を行う器楽合奏です。

そちらは、ドラマの進行に合わせて時には鳥の囁きであり、時には雷となって天を震わすことも求められた器楽合奏でした。こちらの方はモーツァルトによって代表される世界を形づくっていきます。

その2つの器楽合奏は見かけは非常に似通っていたとしても内包する世界観は全く異なるものだったのです。

そして、その二つの流れは時代とともに密やかに歩み寄って合流していく事で、ロマン派の時代になるとより高い表現力を持った魔法の楽器へと成長していくのです。

しかし、モーツァルトの時代にあっては、それらはそこまで密接には融合はしていませんでした。

ですから、その様なオーケストラを前提として書かれたモーツァルトの交響曲は、ハイドンやベートーベンのように一つの音符を蔑ろにすることもなく精緻に造形したとしても、それだけではこぼれ落ちてしまうものがあるのです。

もっと分かりやすく言えば、彼の音楽は交響曲であっても、それはオペラとの「淡い」の中に存在しているのです。

ですから、本質的にオペラの指揮者だったケンペが純粋器楽の世界に積極的にのりだしていこうというときに、モーツァルトの作品を選んだのはこの上もなく賢明だったと思うのです。

もちろん、モーツァルトの音楽はそう言うたった一つの解釈しか許さない狭量な音楽ではありません。

しかし、オペラ的な要素を失わずに作品を解釈して演奏するというケンペのスタンスは非常に有効ですし、ケンペにとっても自分の力を発揮しやすいフォールドだったことでしょう。

そう言えば、このモーツァルトの交響曲録音に先立って、55年6月にブラームスのドイツ・レクイエム、10月にはモーツァルトのレクイエムをベルリンフィルを使って録音しています。

声楽を伴った大規模な作品というのはオペラ指揮者のケンペとしては存分に力を発揮できる分野だったでしょうから、ケンペと言うのは意外なほどに緻密に歩を進める人だったようです。

それから、こういう事を書くとまたあちこちからお叱りを受けそうなのですが、この録音の価値を明らかにするには再生システムにある程度のクオリティが要求されるかもしれません。

ロイヤルフィルとフィルハーモニア管はケンペの指示に応えて実に素晴らしい響きを実現しています。

その響きは純粋器楽の合奏体としての響きではなくて、明らかにオペラのための響きであり、その芳醇でふくよかな響きによってまるで一篇のドラマでるかのようにこれらの交響曲を描ききろうとするケンペの意志に応えています。

そのもっとも素晴らしい成果は39番のメヌエット楽章のトリオです。

この部分が美しくはあってもあっさりとした印象しか受けないないとすれば、自分の再生システムを一度は疑ってみる必要があるかもしれません。

この演奏全体を覆う芳醇さが聞き取れなければ、この録音の価値は半減してしまうことは明らかです。

なお、最後に付け加えておきますと、56年に録音された39番と41番「ジュピター」はモノラル録音と記されていることが多いのですが、聞いてもらえれば分かるように立派なステレオ録音です。

そして、不思議な事にこの録音は50年以上もお蔵に入っていて、2012年になって始めて陽の目を見たようなのです。

55年のモノラル録音(交響曲第34番)はリリースして56年のステレオ録音(39番と41番「ジュピター」)はお蔵に入れてしまうとは、全く持ってEMIとは不思議なレーベルです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)