クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ヴォーン・ウィリアムズ:「すずめばち」(アリストファネス組曲)序曲

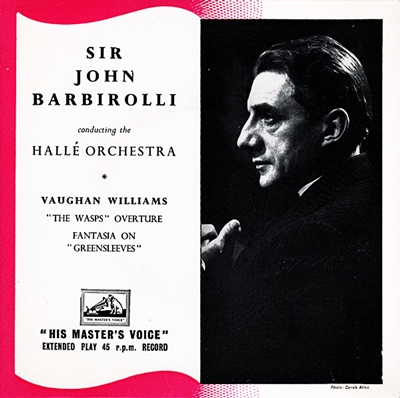

サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1953年6月15日~16日録音

Vaughan Williams:The Wasps - Aristophanic Suite

当時のケンブリッジを風刺したユーモア溢れる作品

そして、1909年に劇は上演されたのですが、その評判が道だったのかはあまり伝わっていないようです。しかし、ヴォーン・ウィリアムズはその音楽には愛着があったようで、彼はそこから「序曲」と4つの曲をまとめて「組曲」として、自分自身の指揮で1912年に初演を行っています。

一般的にはこの句曲は「アリストファネス組曲」とよばれているのですがおそらく、「スズメバチ組曲」では変な感じがすると思ったのでしょうか。

今となっては「スズメバチ組曲」の方がインパクトがあってよかったのかもしれません。(^^;

ただし、この組曲も全曲演奏や録音されることは少なくて、圧倒的に「序曲」だけが有名です。

スズメバチの羽音を思い出させる導入部から始まり。日本人にもなじみ深い5音階の主題は印象的です。そこに初期のヴォーン・ウィリアムズに特徴的なフランス印象派への影響を感じる響きが顔を見せます。

とは言え、印象派の音楽のようなは茫洋とした雰囲気にはならないのもまた彼の持ち味です。

なお、残りの4曲はほとんど演奏される機会は少ないのですが、「間奏曲」「台所用品の行進曲」ときて再び「間奏曲」、そして最後が「バレエと最終場面」です。

全体として、古代ギリシャと言うよりは、当時のケンブリッジを風刺したユーモア溢れる作品だと言えます。

イギリス訛りがバルビローリの一つの本性となっている

イギリスという国には不思議な愛国心があるようです。

思い出すのは、イギリスのグラモフォン誌が世紀末に20世紀を代表する指揮者を読者対象のアンケート調査で決めたところ、フルトヴェングラーをおさえて第1位になったのはバルビローリでした。おそらく、こんな結果が出るのはイギリスだけでしょう。

しかし、もう一つこの時思い出したのは、イギリスの指揮者はイギリスの作曲家を大いに支援すると言うことです。その典型はビーチャムとディーリアス、ボールトとヴォーン・ウィリアムズでしょうか。

そう考えてみると、バルビローリも当然の事ながらイギリスの作曲家の作品を多く録音していますが、特定の誰かを強く推すという態度は取っていません。

しかし、彼の演奏するヴォーン・ウィリアムスを聞いていてふと気づいたことがあります。

それは、彼のヴォーン・ウィリアムスにはボールトのようなスコットランドの原野を吹きすさぶ風のような厳しさはありませんし、スタインバーグのようなスコアに託された響きを完璧なバランスで再現する事も目指していません。当然の事ながらオーマンディのような甘さとも少し違います。そして、これってなんだろうと考えて思いついたのは、イングランドが持っているローカリティです。

そう言えば、ヴォーン・ウィリアムズは熱心にイギリスの各地方に根付いていた民謡やキャロルを集めてまわった人でした。もちろん、彼の作品にはそのような民謡が剥き出しのままで登場することはないのですが、バルビローリの演奏で彼の作品を聞くと、その作品が持っているイングランド訛りのようなものが感じられるのです。

そして、ともすれば美しく旋律線を歌い上げるバルビローリのことを「ミニ・カラヤン」のように言う人もいるのですが、それは大きな間違いであることの証左の一つがそこにあるように思われました。

おそらく、バルビローリの体の中にはそう言うイギリスの風土が持つローカリティが染み込んでいるのでしょう。そして、そのローカリティは日本人が共感しやすい親しみやすさと美しさを持っていることは間違いありません。蛍の光や庭の千草などはほとんど日本の歌曲かと思えるほどに私たちの生活に溶け込んでいます。

また、ホルストの「木星」などを聞くと「ああ、これってイギリス版ド演歌だな」と思ったりするのですが、そう言うイギリス訛りがバルビローリの一つの本性となっているのでしょう。

もちろん、厳しい気候風土のイギリスにはボールト的な厳しさもあるのですが、おそらくイギリス人にとってもバルビローリ的な優しさと美しさ、そして親しみやすさの方がより身に添うのでしょう。

そう考えれば、グラモフォン誌でバルビローリこそが20世紀を代表する最高指揮者だと選び取ったイギリスの人々の判断は、身贔屓と言うだけでなく、それだけ彼らの心に深く共感させる音楽を彼が提供していたと言うことなのでしょう。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)