クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ビクトリア:レクイエム

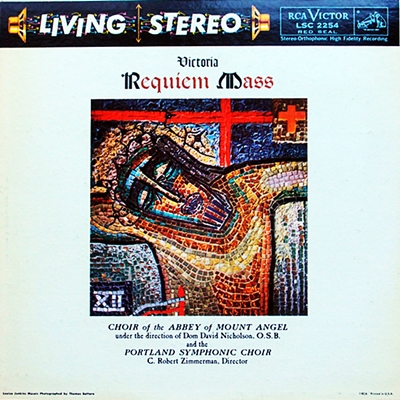

ロバート・ジマーマン指揮 ポートランド交響合唱団 マウントエンジェル修道院聖歌隊 1958年5月8日~9日録音

Victoria:Requiem Mass [1.Introitus]

Victoria:Requiem Mass [2.Kyrie]

Victoria:Requiem Mass [3.Graduale]

Victoria:Requiem Mass [4.Offertorium]

Victoria:Requiem Mass [5.Sanctus]

Victoria:Requiem Mass [6.Agnus Dei]

Victoria:Requiem Mass [7.Communio]

Victoria:Requiem Mass [8.Responsorium]

混迷の時代だからこそ聞いてみたい音楽

ですから、彼は幼い頃から最高の教育を受け、フェリペ2世の奨学金を得てローマに留学してからもイエズス会における外国人用の最高教育機関である「コレジウム・ジェルマニクム」で学んでいます。そして、わずか数年後の23歳でイタリア人用の最高教育機関である「コレギウム・ロマーヌム」の楽長に抜擢され、その2年後にはパレストリーナの後任として「コレジウム・ジェルマニクム」の楽長に就任するのです。

この「コレジウム・ジェルマニクム」の楽長は前任者が推薦するのが慣わしですから、この事実はパレストリーナがビクトリアを推薦した事を意味します。

残念ながら、この二人の間に師弟関係を証明ずる物的証拠はないのですが、この状況証拠だけで、ビクトリアはパレストリーナにとっての最高の弟子であったと言っていいでしょう。

しかし、ビクトリアの目的は何よりも聖職者になることだったので、27歳で念願の司祭に叙階されると、彼は躊躇うことなく長年通っていたコレジウムを去り、一切の世俗的地位を捨てローマのサン・ジロラモ・デルラ・カリタ教会の司祭になってしまうのです。このサン・ジロラモ・デルラ・カリタ教会というのは何か名のある有名な教会ではなく、日本のお寺風に言うならば名のある名刹とはほど遠い普通のお寺みたいな教会だったようです。

しかし、そんな聖職者としての日々の中で作曲活動は熱心に続け、多くの宗教作品を世に出していきました。そして、おそらくは望郷の念が生まれたのか、それともカトリックの総本山でありながらどこまでも享楽的なローマの有り様に倦んだのか、35歳のときにフェリペ2世に「スペインに戻って聖職者として瞑想の日々をおくりたい」と要望します。

そして、スペインに戻ったビクトリアは、マドリッドのデスカルサス・レアレス女子修道会の一員として皇太后マリアに仕えることになり、聖職者としての仕事と音楽家としての仕事をこの修道院で続けていくことになります。

ビクトリアの音楽の特徴は、フェリペ2世におくった要望書に書かれた「聖職者として瞑想の日々を送りたい」という言葉に集約されています。

彼はその生涯において宗教作品以外の音楽は書きませんでした。そして、どこか装飾過剰を思わせるイタリアのルネッサンス期の音楽とは全く異なった内向的で神秘的な情熱が溢れた音楽が彼の持ち味でした。

それは、聖職者として生涯を独身で通し、何一つ浮いた話も残っていない、謹厳実直でストイックな男が書いたに相応しい音楽ばかりでした。

しかし、その内へ内へと向かう音楽は、このコロナ禍の時代に聞くと、聞くものの心の奥底にまで響いてくるのです。

その音楽には派手さは全くありません。

そして、どこか居丈高に人を跪かせ、己の芸術に従順たらしめようとするような傲慢さは微塵もなく、ただひたすら人の心の中に優しさと美しさを流し込んでくれるのです。

私はそれを「好き」などと言う言葉で表現はしたくないのですが、こういう混迷をきわめた時代の中だからこそ聞いてみたい音楽だと思われます。

そんなビクトリアを代表する音楽がこの「レクイエム」です。

じつは、この「レクイエム」は単独の作品ではなく、1603年に亡くなった皇太后マリアの死を悼んで作曲された「死者のための聖務曲集」の一部なのです。

「死者のための聖務曲集」は6声のレクイエム(死者のためのミサ曲)、6声のモテトゥス、6声のレスポンソリウム、4声のレクチィオで構成されているのですが、この中の「レクエイム」だけが飛び抜けて有名なので、単独で演奏されたり録音されることも多いのです。

おそらく、このレクイエムから最も遠く離れたレクイエムはベルリオーズやヴェルディのレクイエムかもしれません。

そして、モーツァルトのレクイエムでもフォーレのレクイエムでも、これを聞いた後では五月蝿く感じられるかもしれません。

とにかく、人間が書いた音楽の中でもこれほど崇高にしてストイックな音楽はそうあるものではありません。

そして、その音楽を通してクトリアという人間が持つ優しさと強さにふれたとき、この不条理な毎日を何とか心折れずに乗り切っていけそうな気がするのです。

天国的な美しさ

ロバート・ジマーマンに関する情報はほとんど出てきません。Wikipediaで検索しても同姓同名の人物は何人も出てくるのですが、このビクトリアのレクイエムを指揮したロバート・ジマーマンは見あたりません。

ですから、おそらくロバート・ジマーマンの名前はこの一枚の録音によってのみクラシック音楽の世界に刻み込まれたと言えます。

ロバート・ジマーマンはオレゴン州のポートランドを拠点として活動した音楽家らしいのですが、それはアメリカの音楽シーンにおいてはかなりのローカリティに位置づけられる存在と言えるでしょう。

彼のポートランドでのキャリアのスタートが地元のLincoln High Schoo (リンカーン高校)の音楽教師でした。そして、その1年後に地元のKGW Radio(KCWラジオ局)のeducational music director(教育音楽監督とでも訳すのでしょうか)となり、同年にPortland Symphonic Choir(ポートランド交響合唱団)を設立し、あわせてフォースクエア教会(Foursquare Church)の合唱団を率いる事で、本格的な音楽活動をはじめます。

そして、その音楽活動がロバート・ショウの目にとまり、タングルウッドやジュリアード音楽院で学ぶ機会を得る事となり、ロバート・ショウ合唱団の最初のメンバーの一人として活動するようになります。そして、一度だけロバート・ショウ合唱団を指揮する機会もあったようです。

その後、ポートランドのボランティアによって建てられた屋外の円形劇場で、1952年から1955年の夏の期間に15のlight opera(軽めのオペラ)を演奏したことが知られています。

以上の情報はオレゴン州関連のサイトから辛うじて拾い上げたものです。

つまりは、どちらにしても彼の活動はポートランドという地方都市に限られていたのです。

ですから、そんな指揮者と合唱団に目をつけてビクトリアのレクイエムを録音したRCAの慧眼には恐れ入ります。

確かに、ロバート・ジマーマンとポートランド交響合唱団の名前は実質的にこの一枚のみと言っていいかと思われるのですが、この不滅の名曲とも言うべきレクイエムの唯一無二と言っていいほどの演奏と録音を残したことで、その名前はクラシック音楽の録音史に刻み込まれています。

もともと合唱曲の録音というのは難しいものです。この6声のアカペラによってつくり出される世界を録音でとらえるのは至難の業だったことでしょう。

それにしても、この合唱団は凄いです。

そして、こういう演奏を聞くたびに、日本の演奏家のスキルもオーケストラの技術もほぼ世界水準に達してきたのに、合唱の分野だけはどうしても遠く及ばないと思ってしまうのです。

この天国的な美しさを実現できる合唱団は、今もって日本には存在しないのではないでしょうか。

それから、この録音はワンポイント録音であることは間違いないのですが、アカペラの6声が見事に混ざり合ってホールトーンの中に柔らかく溶け込んでいく様が見事にとらえられています。

もちろん、ポリフォニックな側面を重視するならばマルチ・マイク録音をした方がいいのでしょうが、ビクトリアの音楽は基本はポリフォニックでありながら、どこかモノフォニックに響くのが特徴です。それ故にこの演奏も録音も極上と言えるでしょう。

そして「これはすごい録音だなぁ」と思って調べてみれば、録音エンジニアはルイス・レイトンでした。

さすがはルイス・レイトン!!です。

よせられたコメント

2021-09-17:りんごちゃん

- ビクトリアという名前からその音楽が即座にイメージできる人はまだまだ少ないでしょう

近年はこの時代の音楽もそれなりに演奏されるようにはなったようですが、こちらで紹介されるのはこれがはじめてでしょうか

とりあえず素直に聞いてみますと、どちらかと申しますと切れ目なく旋律がつながってゆく、言葉を変えれば句読点のほとんど感じられない音楽ですよね

また、音楽自体の盛り上がりというものがないわけではありませんが、急発進急ブレーキをかけたりはいたしませんで、全体といたしましては大変のっぺりとしたものです

こういった特性は、こちらでわたしが聞きました音楽の中では、ディーリアスの音楽あるいはストコフスキーやカラヤンの演奏を想起させるようなものでして、彼らの作り出す音楽はもしかしたらこの時代の音楽を模範あるいは理想とするようなものなのかもしれません

人物撮影が得意なカメラマンは、可能な限りその人の美点が引き出され欠点を隠蔽するような角度距離などを探し出して撮影するものですが、そうやって撮影された静止画は大変美しく魅力的なものです

その人に実際に会ったりあるいは動画で見たりいたしますと、必ずしもその理想の角度からばかり見るわけではございませんので、そこで感じられた魅力が感じられなかったり隠蔽されていた欠点が露呈いたしましたりして、あれっと思ったりするものです

実際のところ、動画をスローで再生したりあるいは適宜静止させてみたりいたしますと、その一瞬一瞬は必ずしも完全な美しさのバランスを保っていないことのほうが多いのです

そのバランスは崩れており、静止画として撮影されたものと比べますとその一瞬一瞬は問題外と言っていいほど醜いものであるにも関わらず、それを動画としてみますとその動きあるいは表情の変化が大変魅力的に感じられたりするのが不思議なところです

非常に大雑把な話になりますが、現在わたしたちが主に耳にすることの多いバッハ以降の音楽は、例えて申しますなら動画のようなものなのでして、その人物は必ずしも常に微笑んでいるわけではないのですが、人間というものの持つ様々な表情のダイナミックな移り変わりにその大きな魅力があると申しても差し支えないのではないかと思われます

一方、ルネサンス期の音楽は例えて申しますなら静止画として撮影された人物のようなものでして、その動きは美しい瞬間の揺らめきとして現れたものであるかのようです

その響きは常に優しく微笑んでおりまして、悲しさのようなものを見せることももちろんありますが、こちらの心を抉るような表情を見せることはありません

バッハ以降の音楽を人間の喜怒哀楽が生々しく表現されたある意味リアルな世界に例え、その生々しい表現の終着点とも申せます無調の音楽を人間の表情がただひたすら苦痛に硬直した凄惨な世界に例えますなら、ルネサンス期の音楽は人間の醜いところをあからさまに見せることのない優しい世界なのでして、その優しさこそがこの時代の音楽が天国的とでも申せますような響きを持つように感じさせる大きな理由の一つであろうかとわたしは感じるのです

これらの音楽の差はそういったあり方の差なのでして、そのどちらが単純に優っているというものではなく、動画を見る時は動画の、静止画を見る時は静止画の魅力をただ堪能すればそれでよいのです

パレストリーナの音楽を聞きますと、これはもうただひたすら美しいとしか申しようのない音楽でして、人類史上最も音楽が美しかった時代はルネサンス期なのではないかとすら思ってしまうほどのものです

ビクトリアの音楽を聞きますと、その美しさよりもまずその聞くものの心に染み渡るようなところに目を奪われますが、これはパレストリーナにはあまり感じられないところでしょう

音楽というものは単なる音を結合する技術ではない、ということをまざまざと感じさせられることがあるものですが、この曲などもその好例ですね

もし音楽が徹頭徹尾音を結合する技術に終始するのでしたら、パレストリーナが誰かに後れを取るなどということはまず考えられないでしょう

作曲家はイメージをその技術によって音として定着させるのでして、わたしたちはその音を聞いて頭の中でその作曲家のイメージしたものへと手を伸ばすのです

言葉も同じことでして、人間は言葉で考えたり文章を積み上げたりするのではなく、イメージを言葉で定着させることによって他者に伝えているだけなのです

そのイメージは音でも概念でもないのでして、だからこそ音楽にしても言葉にしても、人の心をうつものとそうでないものとが存在するのです

有り体に申しますと、わたしは音楽を聞くときここ以外はほとんど見ておりません

この一点に集中してただこれを聞くとき、この作品がかけがえのないものを与えてくれるいかに得難い作品であるかということに気がつくときが、誰にもいつかきっと来るのではないかとわたしは思わないではいられません

一方、人が他者と共有できるのはどこまでいってもその音までなのですから、音楽について語ることができるのは本当はその技術的側面までなのでして、言葉はその本当に大切なところにはどうやっても手が届かず、その大切なものに目を向けるほど、それは印象批評を免れることが出来ないという運命にあるのです

この演奏が行われた時代は、ベートーヴェン風の借り物の衣装を着せることが素晴らしい音楽であるなどとも認識されていた時代のようでして、こういった種類の音楽が演奏される機会はほとんどなかったのかもしれません

そんな時代にビクトリアを録音していた人たちがいたというだけでもわたしには少々驚きです

こういった音楽が現在のわたしたちの手の中にいまだに残され、それを味わうことができるということそのものに、わたしはなんとも申しようのない感動のようなものを覚えるのです

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)