クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ベートーベン:交響曲第8番 ヘ長調 作品93

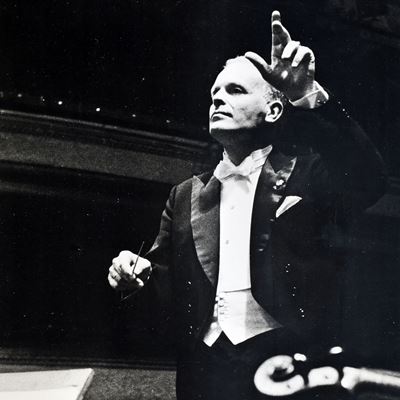

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1959年4月23日~24日録音

Beethoven:Symphony No.8 in F major , Op.93 [1.Allegro Vivace E Con Brio]

Beethoven:Symphony No.8 in F major , Op.93 [2.Allegretto Scherzando]

Beethoven:Symphony No.8 in F major , Op.93 [3.Tempo Di Menuetto]

Beethoven:Symphony No.8 in F major , Op.93 [4.Allegro Vivace]

谷間に咲く花、なんて言わないでください。

しかし、4番の方は、カルロス・クライバーによるすばらしい演奏によって、その真価が多くの人に知られるようになりました。それだけが原因とは思いませんが、最近ではけっこうな人気曲になっています。

たしかに、第一楽章の瞑想的な序奏部分から、第1主題が一気にはじけ出すところなど、もっと早くから人気が出ても不思議でない華やかな要素をもっています。

それに比べると、8番は地味なだけにますます影の薄さが目立ちます。

おまけに、交響曲の世界で8番という数字は、大曲、人気曲が多い数字です。

マーラーの8番は「千人の交響曲」というとんでもない大編成の曲です。

ブルックナーの8番についてはなんの説明もいりません。

シューベルトやドヴォルザークの8番は、ともに大変な人気曲です。

8番という数字は野球にたとえれば、3番、4番バッターに匹敵するようなスター選手が並んでいます。そんな中で、ベートーベンの8番はその番号通りの8番バッターです。これで守備位置がライトだったら最低です。

しかし、私の見るところ、彼は「8番、ライト」ではなく、守備の要であるショートかセカンドを守っているようです。

確かに、野球チーム「ベートーベン」を代表するスター選手ではありませんが、玄人をうならせる渋いプレーを確実にこなす「いぶし銀」の選手であることは間違いありません。

急に話がシビアになりますが、この作品の真価は、リズム動機による交響曲の構築という命題に対する、もう一つの解答だと言う点にあります。

もちろん、第1の解答は7番の交響曲ですが、この8番もそれに劣らぬすばらしい解答となっています。ただし、7番がこの上もなく華やかな解答だったのに対して、8番は分かる人にしか分からないと言う玄人好みの作品になっているところに、両者の違いがあります。

そして、「スター指揮者」と呼ばれるような人よりは、いわゆる「玄人好みの指揮者」の方が、この曲ですばらしい演奏を聞かせてくれると言うのも興味深い事実です。

そして、そう言う人の演奏でこの8番を聞くと、決してこの曲が「小粋でしゃれた交響曲」などではなく、疑いもなく後期のベートーベンを代表する堂々たるシンフォニーであることに気づかせてくれます

しっとりとした木目調であり、その色彩は穏やかな美しさを失うことはない

この第8番は1959年の録音で、さらに言えばステレオ録音です。そう言うこともあってか、50年代の初めにモノラルで録音したときのハーグ・レジデンティ管弦楽団の響きとは、いささか趣が異なっています。さらに言えば、随分と控えめな表現ではあったのですが、「あまり上手くはない」と言うことも何度も書いてきました。

しかし、この録音を聞く限りでは、実に内部の見通しの良い演奏であり、かなり細い筆を使って細かい部分までキッチリと描き込んでいこうとするオッテルローの指示に十分に応えきっています。

やはりオケの機能というのは録音だけでは分かりかねるものです。

それとも、50年代の始めから終わりにかけて、ハーグ・レジデンティ管弦楽団の機能性が大幅に向上したのでしょうか?そのあたりのことは、もう少し彼が残した録音を聞き込んでいかないといい加減なことはいえません。

しかし、そう言う細かい部分までキッチリと表現していくようになると、それとのバーター関係で、50年代初めの録音で感じた何とも言えいない「味」と「色」のある響きの魅力は後退しています。とはいえ、例えば、第3楽章でのホルンの独奏などはうっとりとするような美しさであって、無味無色の蒸留水のような響きとは全く異なります。と言うか、こういう録音を聞いていると、80年代以降に主流となってきたそう言う蒸留水のような響きで精緻きわまる表現を行うのは、それはそれなりに並大抵のことではないことに気づかされます。

このベートーベンの第8番の交響曲というのは、中期の交響曲のような「巨大」さを意図した音楽でないことは明らかです。ですから、オッテルローのような指揮者ではなくても、多くの指揮者が「巨大」さを指向することはありません。しかい、見かけは「巨大」ではなくても、その内部には凄まじいパワーが秘められていて、それ故にこの交響曲は決してこぢんまりとした可愛らしい音楽として終わらせてはいけません。

そして、面白いなと思ったのは、オッテルローは見かけ上の「巨大」さを指向している音楽ではその「巨大」さからは一歩身を引いたような形で造形しているのに、このように「巨大なパワー」が内包されているような音楽では、そのパワーを全開させていることです。そして、方法論としては、その秘められたパワーを生み出している構造のようなものを知的に分析して、それを根拠として再現することによって、一切の乱雑さから解放されたスタイリッシュな形で内部に込められたパワーを表現していることです。

そこで、気づいたのは、オッテルローという人は「作曲家」という側面も持っていたと言うことです。そう言うオッテルローの知的に分析する魅力が楽しめるのがこの録音と言えます。

そして、面白いと思うのは、そう言う「作曲家」という顔を持っていながら、もう一つ「職人的な指揮者」としての腕も持っていたと言うことです。

その二つの側面がこの録音においては見事に融合しているように思えます。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)