クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

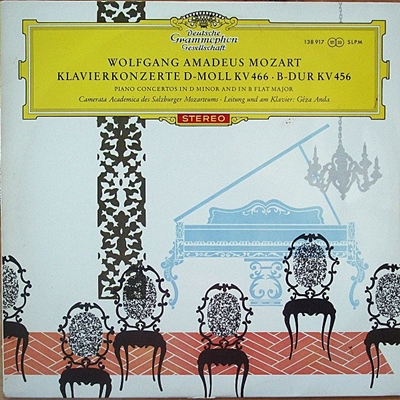

モーツァルト:ピアノ協奏曲第18番 変ロ長調 K.456

(ピアノと指揮)ゲザ・アンダ:ザルツブルク・モーツァルテウム・カメラータ・アカデミカ 1965年5月録音

Piano Concerto No.18 in B-flat major, K.456 [1.Allegro vivace]

Piano Concerto No.18 in B-flat major, K.456 [2.Andante un poco sostenuto]

Piano Concerto No.18 in B-flat major, K.456 [3.Allegro vivace]

ウィーン時代のピアノコンチェルト

そして、ピアノ協奏曲という彼にとっての最大の「売り」であるジャンルは、そのような浮き沈みを最も顕著に示すものとなりました。

この時代の作品をさらに細かく分けると3つのグループとそのどれにも属さない孤独な2作品に分けられるように見えます。

まず一つめは、モーツァルトがウィーンに出てきてすぐに計画した予約出版のために作曲された3作品です。番号でいうと11番から13番の協奏曲がそれに当たります。

- 第12番 k.414:1782年秋に完成

- 第11番 k.413:1783年初めに完成

- 第13番 k.415:1783年春に完成

このうち12番に関してはザルツブルグ時代に手がけられていたものだと考えられています。

他の2作品はウィーンでの初仕事として取り組んだ予約出版のために一から作曲された作品だろうと考えられています。

その証拠に彼は手紙の中で「予約出版のための作品がまだ2曲足りません」と書いているからです。そして「これらの協奏曲は難しすぎず易しすぎることもないちょうど中程度の」ものでないといけないとも書いています。

それでいながら「もちろん、空虚なものに陥ることはありません。そこかしこに通人だけに満足してもらえる部分があります」とも述べています。

まさに、新天地でやる気満々のモーツァルトの姿が浮かび上がってきます。

しかし、残念ながらこの予約出版は大失敗に終わりモーツァルトには借金しか残しませんでした。しかし、出版では上手くいかなかったものの、これらの作品は演奏会では大喝采をあび、モーツァルトを一躍ウィーンの寵児へと引き上げていきます。

83年3月23日に行われた皇帝臨席の演奏会では一晩で1600グルテンもの収入があったと伝えられています。500グルテンあればウィーンで普通に暮らしていけたといわれますから、それは出版の失敗を帳消しにしてあまりあるものでした。

こうして、ウィーンでの売れっ子ピアニストとしての生活が始まり、その需要に応えるために次々と協奏曲が作られ行きます。いわゆる売れっ子ピアニストであるモーツァルトのための作品群が次に来るグループです。

- 第14番 k.449:1784年2月9日完成

- 第15番 k.450:1784年3月15日完成

- 第16番 k.451:1784年3月22日完成

- 第17番 k.453:1784年4月12日完成

- 第18番 k.456:1784年9月30日完成

- 第19番 k.459:1784年12月11日完成

1784年はモーツァルトの人気が絶頂にあった年で、予約演奏会の会員は174人に上り、大小取りまぜて様々な演奏会に引っ張りだこだった年となります。そして、そのような需要に応えるために次から次へとピアノ協奏曲が作曲されていきました。

また、このような状況はモーツァルトの中にプロの音楽家としての意識が芽生えさせたようで、彼はこの年からしっかりと自作品目録をつけるようになりました。

おかげで、これ以後の作品については完成した日付が確定できるようになりました。

なお、この6作品はモーツァルトが「大協奏曲」と名付けたために「六大協奏曲」と呼ばれることがあります。

しかし、モーツァルト自身は第14番のコンチェルトとそれ以後の5作品とをはっきり区別をつけていました。それは、14番の協奏曲はバルバラという女性のために書かれたアマチュア向けの作品であるのに対して、それ以後の作品ははっきりとプロのため作品として書かれているからです。

つまり、この14番も含めてそれ以前の作品にはアマとプロの境目が判然としないザルツブルグの社交界の雰囲気を前提としているのに対して、15番以降の作品はプロがその腕を披露し、その名人芸に拍手喝采するウィーンの社交界の雰囲気がはっきりと反映しているのです。

ですから、15番以降の作品にはアマチュアの弾き手に対する配慮は姿を消します。

そうでありながら、これらの作品群に対する評価は高くありませんでした。

実は、この後に来る作品群の評価があまりにも高いが故に、その陰に隠れてしまっているという側面もありますが、当時のウィーンの社交界の雰囲気に迎合しすぎた底の浅い作品という見方もされてきました。

しかし、最近はそのような見方が19世紀のロマン派好みのバイアスがかかりすぎた見方だとして次第に是正がされてきているように見えます。

オーケストラの響きが質量ともに拡張され、それを背景にピアノが華麗に明るく、また時には陰影に満ちた表情を見せる音楽は決して悪くはありません。

真正なる「田舎くささ」の魅力が溢れています

アンダは1961年から68年にかけて「ザルツブルク・モーツァルテウム・アカデミカ」と言うオケを使ってモーツァルトのピアノ協奏曲を全曲録音しています。「ザルツブルク・モーツァルテウム・アカデミカ」はモーツァルテウム音楽院の教授と彼らの教え子である優秀な学生によって構成された室内楽オケであり、シャンドル・ヴェーグの時代に黄金期を迎えたことはよく知られています。

アンダはこの手頃なオケを使って弾き振りで全集を完成させています。

演奏の完成度ではその他の「名盤」と呼ばれる録音と較べればかなり大らかです。ひと言で言えば「田舎くさい」のです。

しかし、世の中が「グローバル・スタンダード」という訳の分からぬ言葉で埋め尽くされ、その片方で「地方の時代」だという胡散臭いアジテーションが跋扈する社会から眺めてみれば、この真正なる「田舎くささ」はとても魅力的に映ります。

そして、その田舎くさい自由と明朗さは、グローバル企業で働くエリートビジネスマン的な価値観に対する最も有効なカウンターパンチであることに気づかされます。

ここでのアンダはとっても自由です。

オケの長い提示部を経て、ピアノが千両役者ととして登場してくるような場面では嬉しさが抑えきれないようにテンポが走り出していきます。

逆に、歌いたいところに来るとグッとテンポを抑えて思う存分に歌い上げています。聞きようによってはコブシがまわっているかと思うほどの感情移入であり、まるでド演歌版のモーツァルトに聞こえるほどです。

そこにあるのは、モーツァルトの音楽に内包されている人間の率直な感情の表出であり、一分の隙もないエリートビジネスマン的な完璧さとはほど遠いところで音楽は成り立っています。

おそらく、この背景には「ザルツブルク・モーツァルテウム・アカデミカ」という極めて親密な関係で結ばれたオーケストラを弾き振りで演奏していることが大きく寄与しているのでしょう。

弾き振りというのは下手をすると「オーケストラ伴奏つきのピアノ曲」になってしまう危険性をはらんでいます。

ソリストがピアノに集中するのは当然なのですが、その集中が深くなればなるほどオーケストラのコントロールがおろそかになるからです。

しかし、ここでのオーケストラはその親密さのゆえに、まるで一つの有機体のように振る舞っています。その結果として、このコンチェルトはピアノとヴァイオリンによる「ヴァイオリン・ソナタ」のように、ピアノとオーケストラという楽器による「オーケストラ・ソナタ」のような自由を獲得しているのです。

そして、もう少し注してこの一連の録音を聞き直してみて気づいたのが、音楽の背景のあちこちにかすかにハミングする(おそらくアンダ)の歌声です。

これは、再生システムにそれなりの解像度がなければなかなか気づきにくいかもしれませんが、色々な場面でこの歌声が聞こえてきます。

と言うことは、この録音はかなりの部分が一発録りに近い形で録音された可能性が高くて、さらに言えば指揮者兼ピアニストとオーケストラがかなりいい感じで演奏できていたことを窺わせます。

ただし、その事は裏を返せば、それほどの緊張感もなくて、お互いが予定調和的に「楽しく」演奏してしまっているとも言えますし、結果としてはそれを「大雑把」ととるか「骨太」ととるかは聞き手の好みにもよると言わざるを得ない演奏になっていることも事実です。

しかし、基本的にはこういう演奏を「大雑把」ととらえて切り捨てていた自分が、久しぶりに聴き直してみて心動かされてしまったという事実にいささか驚かされてしまいました。

確かに、年をとると不思議なことがたくさん起こります。

なお、最後に余談になりますが、「ザルツブルク・モーツァルテウム・アカデミカ」の母体となっているモーツァルテウム音楽院の源流を遡れば、その創設にモーツァルトの妻でもあったコンスタンツェも関わっていたという「由緒正しい」出自を持ってるとのことです。

そう思えば、時に力不足を感じさせる部分もあるオケなのですが、それでも、彼らの音楽には「我らのモーツァルト」に対する確信と愛情と尊敬が満ちあふれています。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)