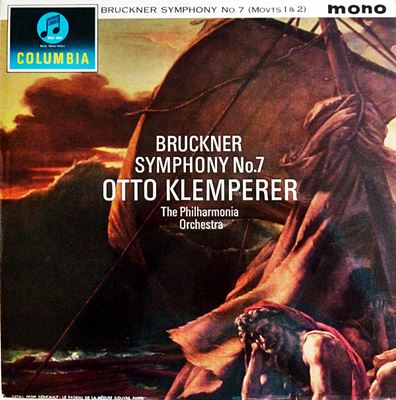

クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ブルックナー:交響曲第7番 ホ長調

クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1960年11月1~5日録音

Bruckner:交響曲第7番 ホ長調 「第1楽章」

Bruckner:交響曲第7番 ホ長調 「第2楽章」

Bruckner:交響曲第7番 ホ長調 「第3楽章」

Bruckner:交響曲第7番 ホ長調 「第4楽章」

はじめての成功

そんなブルックナーにとってはじめての成功をもたらしたのがこの第7番でした。

実はこの成功に尽力をしたのがフランツ・シャルクです。今となっては師の作品を勝手に改鼠したとして至って評判は悪いのですが、この第7番の成功に寄与した彼の努力を振り返ってみれば、改鼠版に込められた彼の真意も見えてきます。

この第7番が作曲されている頃のウィーンはブルックナーに対して好意的とは言えない状況でした。作品が完成されても演奏の機会は容易に巡ってこないと見たシャルクは動き出します。

まず、作品が未だ完成していない83年2月に第1楽章と3楽章をピアノ連弾で紹介します。そして翌年の2月27日に、今度は全曲をレーヴェとともにピアノ連弾による演奏会を行います。しかし、ウィーンではこれ以上の進展はないと見た彼はライプツッヒに向かい、指揮者のニキッシュにこの作品を紹介します。(共にピアノによる連弾も行ったようです。)

これがきっかけでニキッシュはブルックナー本人と手紙のやりとりを行うようになり、ついに1884年12月30日、ニキッシュの指揮によってライプツィッヒで初演が行われます。そしてこの演奏会はブルックナーにとって始めての成功をもたらすことになるのです。

ブルックナーは友人に宛てた手紙の中で「演奏終了後15分間も拍手が続きました!」とその喜びを綴っています。

まさに「1884年12月30日はブルックナーの世界的名声の誕生日」となったのです。

そのことに思いをいたせば、シャルクやレーヴェの業績に対してもう少し正当な評価が与えられてもいいのではないかと思います。

いろいろなブルックナーがあってもいいのではないでしょうか。

私は基本的には悪口はあまり書かないようにしていますが、今回は少しばかり辛口路線で行きたいと思います。(^^;

ブルックナーの交響曲を取り上げて「これはいいですよ」とコメントをつけると、必ずと言っていいほど「お前はクラシック音楽の何たるかを、とりわけブルックナーの偉大さが全く分かっていない」というような意味合いのメールや書き込みをいただきます。もちろん、そのようなコメントや書き込みをしていただいた方のようには「クラシック音楽の何たるかやブルックナーの偉大さ」などは分かっていないので、そのように批判されることには何の不足もありません。

不思議なのは、ベートーベンやモーツァルトや、その他様々な作曲家の作品を同じように取り上げても、それでもって「お前はクラシック音楽の何たるかを、とりわけ○○の偉大さが全く分からんやつだな」などと言われたことは・・・ほぼ皆無なのです。

何故かは知りませんが、ブルックナーに関してだけは眉間にしわを寄せ、拳をにぎりしめ、怒りに身を震わせたようなお怒りを頂戴するのです。

そう言う「お怒り」に接するたびに、日本語圏においては、ブルックナーというのはたんなるクラシック音楽の作曲家という範疇を超えて、まるで新興宗教のご本尊みたいな存在になっているんじゃないか・・・などと思ってしまったりします。

確かに、新興宗教の御本尊だと思えば、その御本尊(ブルックナー)をどのように解釈し、どのように演奏するかは、その新興宗教団体の教義に則ってなされる必要があることは理解できます。当然のことながら、その教義は教祖様がお決めになることにも何の不思議もありません。

結果として、その教義から逸脱している演奏を褒めたりすると、それは許されざる「異端」として糾弾されるのでしょう。

ここまで書いてしまうと、一部の人には「洒落」を通り越しているかもしれませんが、あくまでも上に述べたことは私の妄想ですからね。

教祖様を信仰している方は、こんな愚か者の妄想を真に受けて拳をふるわせて怒らないでくださいね。

はい、妄想ですから。

ということで、クレンペラーのブルックナーです。

クレンペラー流の洒落を適用するなら「クレンペラー君、悪くないぞ!!みんなが言うほどには悪くないぞ!!」ですね。

(親切な注釈(^^;→カラヤンがモーツァルトの歌劇「ドン・ジョバンニ」を演奏していたときのこと。その上演になぜか立ち会っていたクレンペラーが突然大音声を発した。

「カラヤン君、悪くないぞ、みんなが言うほど悪くない!」

劇場は大爆笑、演奏会の緊張感は一瞬にしてぶち壊しになりました。

カラヤンは、それ以後決してクレンペラーを許さなかった・・・らしいです。)

ブルックナー教の本流から見れば、おそらくは「存在」する事自体が「罪悪」だと言われてきた録音です。

しかし、私はこれが結構好きです。

ここには一切の物語性は存在しません。

ブルックナーの楽譜をものの見事なまでの丁寧さで、そして、驚くほどのクリアさで「音」に変換しています。結果として、何も足さず何も引かず、ブルックナーが楽譜に託した音楽がこの上もない「清冽さ」で再現されています。いや、「清潔さ」で、と言った方がいいかもしれません。

私は、こういうブルックナー演奏が存在したっていいのではないかと思います。「悪くない」と言うよりは、クレンペラーらしさの筋が通った「立派な」ブルックナー演奏だと思います。

オケに対する統率力も見事なもので、第2楽章の「葬送音楽」での大きな盛り上がり、第3楽章の精緻にくみ上げられた構築物、そして何よりも最終楽章のコーダへとむかうオケはまるで一つの有機生命体であるかのように感じるほどです。

さすがに、最初に書いたことは「悪ふざけ」が過ぎるかもしれませんが、もう少し真面目に書いてみれば、ブルックナーに関してはあまりにも許容のストライクゾーンが狭すぎるように思います。そして、その狭さは何故か日本語圏の中だけの出来事なのです。版の問題や稿の問題に異常なでにこだわるのも日本語圏の特徴です。

そして、その日本語圏というのは一般的にクラシック音楽受容についてはそれほど狭量ではないですから、何故かブルックナーだけが特別なのです。

ブルックナーの交響曲は、ある意味では日本語圏では最も馴染みにくい音楽なのかもしれません。朝比奈だって、事あるごとにブルックナーのことを「訳の分からん音楽」だとぼやいていました。

しかし、もういい加減、教祖様の御託宣にたよらず、自分の耳と感性を信じて素直にブルックナーに接するようになってもいいのではないでしょうか。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)