クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

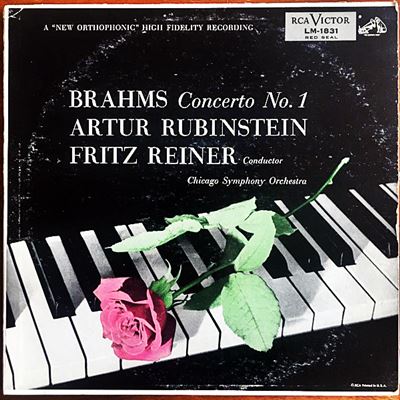

ブラームス:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 作品15

(P)ルービンシュタイン ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1954年4月17日録音

Brahms:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 作品15 「第1楽章」

Brahms:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 作品15 「第2楽章」

Brahms:ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 作品15 「第3楽章」

交響曲になりそこねた音楽?

諸説がありますが、この作品はピアノソナタとして着想されたと言われています。それが2台のピアノのための作品に変容し、やがてはその枠にも収まりきらずに、ブラームスはこれを素材として交響曲に仕立て上げようとします。しかし、その試みは挫折をし、結局はピアノ協奏曲という形式におさまったというのです。

実際、第1楽章などではピアノがオケと絡み合うような部分が少ないので、ピアノ伴奏付きの管弦楽曲という雰囲気です。これは、協奏曲と言えば巨匠の名人芸を見せるものと相場が決まっていただけに、当時の人にとっては違和感があったようです。そして、形式的には古典的なたたずまいを持っていたので、新しい音楽を求める進歩的な人々からもそっぽを向かれました。

言ってみれば、流行からも見放され、新しい物好きからも相手にされずで、初演に続くライプティッヒでの演奏会では至って評判が悪かったようです。

より正確に言えば、最悪と言って良い状態だったそうです。

伝えられる話によると演奏終了後に拍手をおくった聴衆はわずか3人だったそうで、その拍手も周囲の制止でかき消されたと言うことですから、ブルックナーの3番以上の悲惨な演奏会だったようです。おまけに、その演奏会のピアニストはブラームス自身だったのですからそのショックたるや大変なものだったようです。

打ちひしがれたブラームスはその後故郷のハンブルクに引きこもってしまったのですからそのショックの大きさがうかがえます。

しかし、初演に続くハンブルクでの演奏会ではそれなりの好評を博し、その後は演奏会を重ねるにつれて評価を高めていくことになりました。因縁のライプティッヒでも14年後に絶賛の拍手で迎えられることになったときのブラームスの胸中はいかばかりだったでしょう。

確かに、大規模なオーケストラを使った作品を書くのはこれが初めてだったので荒っぽい面が残っているのは否定できません。1番の交響曲と比較をすれば、その違いは一目瞭然です。

しかし、そう言う若さゆえの勢いみたいなものが感じ取れるのはブラームスの中ではこの作品ぐらいだけです。ユング君はそう言う荒削りの勢いみたいなものは結構好きなので、ブラームスの作品の中ではかなり「お気に入り」の部類に入る作品です。

演奏、録音ともに文句なしに素晴らしい

これはもう、演奏、録音ともに文句なしに素晴らしい一枚ですね。

まずは、演奏から。

何と言っても、ライナー&シカゴ響が圧倒的です。雄大にして濃厚、かつスリリングなまでの推進力に満ちていて、まるで独奏ピアノに襲いかからんばかりです。そして、それを向こうに回してルービンシュタインのピアノは一歩も譲るところがありません。

この時ルービンシュタインは既に67歳ですから既に老境にさしかかろうという年ですが、そのような年齢から危惧されるような衰えは微塵も感じさせず、まさにバリバリと弾きまくっています。

ルービンシュタインは本質的には雰囲気で聞かせるピアニストです。

おそらく、こんな風に言い切ってしまうと反論もあるでしょうが、しかし、彼はそう言うピアニストであったと思います。しかし、それは裏返してみれば、楽譜の中から音楽的にもっとも大切なニュアンスや風情みたいなものを直感的につかみ取って、それをもっとも適切な形で表出する才能を持っていたと言うことであり、ルービンシュタインの天分にはそう言う部分にあったと言えます。

しかし、そんな天分に恵まれて、それほど練習しなくても聴衆を熱狂させることができた男が、ホロヴィッツの登場で大きな衝撃を受けます。

その衝撃故に、30年代に一切のコンサートをキャンセルをして、山にこもって修道僧のようにトレーニングに取り組んだ話はあまりにも有名です。しかし、その精進があったからこそ、戦後のアメリカで彼はホロヴィッツと人気を二分するピアニストとして君臨することになります。

この演奏は、音楽が持っている一番おいしい部分を直感的にかぎ分ける天分が、己を鍛え上げて身につけたホロヴィッツ流のテクニックによって支えられたもっとも幸福にして、素晴らしい成果の一つであったと言えます。

そう言う意味で、一人の音楽家の中に同時に存在することがまれな二つの要素が、奇跡のように同居した演奏と言うことができそうです。

世間的には、彼の引退の年である76年にメータと録音した演奏がベスト盤とされているようですが、あの演奏から聞き取れるのは「雰囲気」だけです。そのために、この作品からはどうしても抜け落ちては困る苛立ち、気負い、憂愁等々の「青春の澱」のようなものが伝わってきません。

やはり、この作品は年寄りの芸にはむかない作品だと思います。

次に録音です。

これはもう、信じがたいほどのクオリティの高さです。

この録音は、RCAがライナー&シカゴ響という強力なコンビを使ってステレオ録音を始めた最初の頃のものです。

このコンビが初めてセッションを組んだのは、「ツァラトゥストラはこう語った」と「英雄の生涯」で、この協奏曲はその一ヶ月後に録音されています。明らかにオケ単独の作品よりは、オケとピアノのバランスを考慮しなければいけない協奏曲の方が技術的には困難です。

しかし、その結果は、ステレオ録音という新しい技術的挑戦に意欲をみなぎらせているスタッフの意気込みが伝わってくるような素晴らしい出来映えになっています。おそらく、これをブラインドで聞かせて1954年の録音だと言うことを言い当てられる人はいないでしょう。

こういうのを聞かされると、オーディオの世界はこの半世紀、本質的な部分では全く進歩していないのではないかと思ってしまいます。

よせられたコメント

2010-08-22:うすかげよういちろう

- 地方小都市にて、閑古鳥の鳴く飲食店でBGMとして流しています

最近、あんまりにもお客さんが来ないので泣きたい気持ちだったのですが、この演奏のおかげでずいぶんとリフレッシュできました。

この時分、ブラームスの協奏曲の優れた演奏が何種類も録音されていたのですね。

最近発売されるブラームスのピアノ協奏曲の新録音を聞くたびに、欲求不満で鳴きたい気持ちだったのですが、この演奏のおかげで、いくらかは、満たされました。

2010-08-23:Sammy

- 明瞭さと鋭さを備えながら、同時に風情豊かな名演奏だと思いました。

メータとの晋番も聞いたことがありますが、そちらはそちらでおっしゃるような「雰囲気」には満ち溢れていてそれはそれで良いと思うのですが、こちらの演奏の方が、作品の本来の姿を力強く表現した演奏として、より高く評価されるべきものではないかと思いました。

2010-08-24:Sherlock

- 待ってました!という感じです。ユングさまのことなので,きっとこの録音には関心を持っておられると信じていました。わたしもこの演奏が大好きです。この曲の多くの演奏を聴きました。演奏の優劣についてはわたしはよくわかりません。晩年のルービンシュタインの演奏もいいのでしょう。わたしも嫌いではありません。しかし第1楽章のピアノソロの入り方はテンポといい,表情といい,ライナーとのものがいちばんしっくりきます。ロマンティックな情感とさりげなさのバランスがいいというんでしょうか。この演奏は,十数年前にラジオ番組からカセットテープに録音したものを愛聴していましたが,機器の問題で聴けなくなっていました。あのピアノの入り方を求めて様々な演奏を聴きましたが,どれも満足のいくものではありませんでした。ユングさまのおかげでずいぶん久しぶりに耳にすることができ,感激です。ルービンシュタインのソロが夢のように響きます。本当にありがとうございます。これからも素敵な演奏を紹介し続けてください。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)