クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

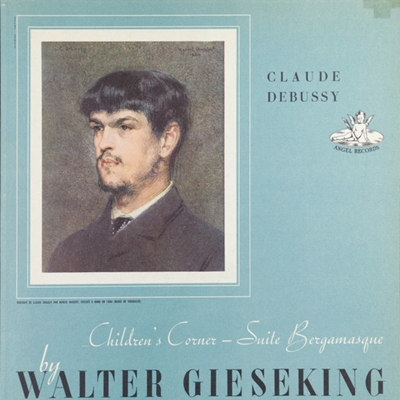

ドビュッシー:ベルガマスク組曲

ギーゼキング 1953年8月17〜18日録音

Debussy:ベルガマスク組曲「プレリュード」

Debussy:ベルガマスク組曲「メヌエット」

Debussy:ベルガマスク組曲「月の光」

Debussy:ベルガマスク組曲「パスピエ」

ドビュッシーのピアノ作品の中では最も有名な作品

さて、このベルガマスクという曰くありげなネーミングですが、これはよく知られているようにローマ留学の時に立ち寄ったイタリアのベルガモ地方に由来しています。しかし、作品の内容とベルガモ地方の間には何の関係もないようで、その言葉のニュアンスから来る古風な宮廷音楽という雰囲気を表したかったようです。

実際、この時代のドビュッシーは古典的な舞曲や古い教会旋法などを使って、後期ロマン派が迷い込んだ袋小路からの脱出をはかっていました。これは、実に面白いことで、ラヴェルもドビュッシーもバロック期の古典音楽に傾倒していき、そこから新しい音楽を切り開くヒントを得ようとしていました。

しかし、そこから誰も気づかなかった響きを聞き取り、その響きを使って誰も思いつかなかったような世界を切り開いていったのはドビュッシーの方でした。同じように18世紀のフランス古典音楽に傾倒しながらも、ラヴェルがそこから得たものは古典的な明晰さと簡潔な形式美でした。

二人は同じものを見ながら、お互いに随分と異なる世界へと突き進んでいったわけです。

個人的に言えば、そう言うドビュッシーの響きの「世界」がどうしてもなじめないがゆえに、長く「敬して遠ざけ」てきました。それと比べれば、古典的な明晰さと簡潔さを持ち続けたラヴェルははるかに親しみやすい作曲家だったのです。

ただし、ここで聞くベルガマスク組曲は、その様な新しい世界に突き進んでいく手間にある作品であり、その当時のフランスのサロン音楽の雰囲気をただよわせています。その辺が専門家的に言えば物足りないのでしょうが、成熟したドビュッシーに苦手意識を持つユング君のような人にとっては聞きやすく親しみやすい音楽だと言えます。

1. 前奏曲(Prélude)

2. メヌエット(Menuet)

3. 月の光(Clair de Lune)

4. パスピエ(Passepied)

レパートリーの広さ

ギーゼキングという人は本当にレパートリーの広い人でした。モーツァルトのオーソリティのように言われ、ベートーベン演奏でも数々の業績を残しながら、フランス近代の音楽に対しても高い適応能力を示したというのは信じがたい話です。

どちらかと言えば、ガツーンと言うごつい響きを主体とした独墺系の音楽と、軽いふわふわとした響きを主体としたフランス近代の音楽では南極と北極ほども隔たっています。

例えば、コルトーはショパンだけでなくフランス近代の音楽にすぐれた業績を残していますが、彼のベートーベンというのは想像できません。同じように、バックハウスのドビュッシーというのも、もしあれば聞いてみたいとは思いますが、これまたちょっと想像できません。ところが、ギーゼキングはその両者において高い評価を残しているのです。

おそらく、この高い適応は、ギーゼキングは「師」というものを必要としなかったからでしょう。彼は、何でも自分だけで出来た人でした。

5歳の時に自分の力で読み書きが出来ることを「発見」した彼は、一度も学校と言うところに通いませんでした。おまけに、人並み外れた記憶力を持っていたギーゼキングは一度見た楽譜は死ぬまで忘れなかったと言います。そして、覚えた楽譜をピアノで再現することは彼にとっては何の困難もなかったのです。

彼は、自らの興味のままに面白いと思える音楽を片っ端から自分のレパートリーにしていったのではないでしょうか。

ただし、最初に覚えたときに間違って覚えた箇所は死ぬまでなおらなかったそうですから、天才と努力型、どちらがいいのかは難しいですね。

よせられたコメント

2008-04-26:kuriking

- 正直、演奏家の方ごとの違いが分かる程、クラシックを

特に同じ曲を聴き比べたコトはないのですが

このピアノの音は大好きです。

こういう音を聴きたくて、クラシックを聴いてる気がします。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)