クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

リスト:ピアノソナタ ロ短調

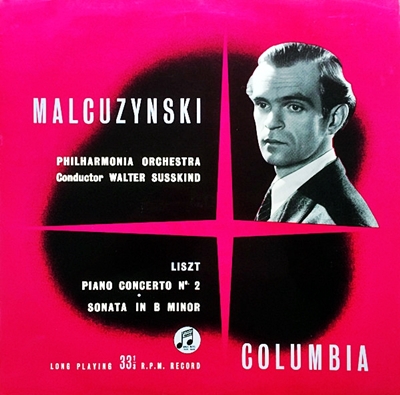

(P)ヴィトルト・マウツジンスキ:1953年3月7日&9日~11日録音

Liszt:Piano Sonata in B minor, S.178

謎を謎のままに今の時代まで残してしまった音楽

しかしながら、その謎ゆえに多くのピアニストを惹きつけるのか、最も数多くの録音されたピアノ・ソナタであるという話も聞いたことがあります。

まずは、「ソナタ」と記されているものの全曲は切れ目無しに演奏されます。しかし、把握の仕方によっては3つの楽章を単一楽章に圧縮したものと考えられます。または、全体の構成を〔提示ー展開ー再現〕という一般的なソナタ形式にはめ込む分析もあるようです。

そして、そう言う二つの形式が重なり合った「二重機能形式」だとする考えもあります。

さらに、そう言う「ソナタ」という言葉からの呪縛を逃れて、これを一つの壮大な叙事詩としての「標題音楽」だと開き直る解釈もあります。

これに関して、強烈に印象に残っているのは恩田陸の「蜜蜂と遠雷」の中で語られるストーリーです。

ある謎の男の登場、そして一度聞けば耳から離れない美しいヒロインをあらわすメロディ、やがてそこで繰り広げられる一族の争いの中で、その謎の男の目的が自分の両親の命を奪った一族への復讐であることが明らかになっていく・・・と続く壮大な叙事詩です。

これはかなり強烈で、おそらく一般的なクラシック音楽の評論家や研究者からは到底受け入れられないものでしょう。何故ならば、彼らの多くはこの作品を純音楽としてその構造を解き明かしてその秘密を明らかにしなければ飯の種にならないからです。

もしも、この恩田陸のような解釈が許されるのならば、彼らの仕事は全て小説家に奪い取られることになります。

そして、ピアニストにしても、その様な叙事詩によって音楽を構築するなどと言うことは恐ろしい冒険であり、それよりは偉い先生の解き明かした構造に従って楽譜を再構築する方がはるかに安心感があることでしょう。

しかしながら、いささかオーバー・アクションに過ぎるとは思うのですが、それでも恩田陸の語る叙事詩には不思議な魅力があります。

おそらくは、そう言う謎を謎のままに今の時代まで残してしまったリストという音楽家の偉大さがこの作品に封じ込まれてると言うことなのでしょう。

響きの美しさを決して失わない

前回紹介したブラームスの協奏曲と同じく、1953年の録音であり、共演しているオーケストラはロンドン響です。

ブラームスの時は指揮者のリーガーが結構泥臭くオケを鳴らしていたので、マウツジンスキも結構それに対抗してピアノをガンガン鳴らしていました。しかし、今回の指揮者はまさに伴奏の名手とも言うべき(これが誉め言葉になるのかどうかは分かりませんが)ワルター・ジュスキントなので、ここではそれほどの無理はしていません。

そして、気づかされるのは、やはりマウツジンスキはヨーロッパのピアニストであり、同じヴィルトゥオーゾ・スタイルのピアニストであってもホロヴィッツやカペルなどのようなアメリカンスタイルとは本質的に違うと言うことです。

ホロヴィッツの特長はピアノを思いっきり叩いていわゆる下部雑音も含めて豪快な音楽を聞かせることでした。しかしここでもマウツジンスキはそう言う豪快さでではなくて、響きの美しさを決して失わないようにしています。そういえば、ニキタ・マガロフも「ピアノを叩くのではなく音をすくい上げる」と語っていました。

そして、誰が言い出したのかは知りませんが「鍵盤の獅子王」などと言われたバックハウスのピアノもまた、その響きは「獅子王」という言葉から受けるイメージとは異なって、実に美しいものでした。

つまりは、ヨーロッパのピアニストは、ヴィルトゥオーゾ・スタイルと言われても、響きの美しさを犠牲にすることはなかったのです。

そして、これらのリストの演奏を聞けば、マウツジンスキもまたそう言うヨーロッパの正統的なスタイルの継承者であったことを教えられます。もっとも、これより時代が下がるにつれてヨーロッパの若手ピアニストたちもまたガンガン叩きはじめるので、そうなってみるとこういう演奏はとても貴重なもののように思えるのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)