クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

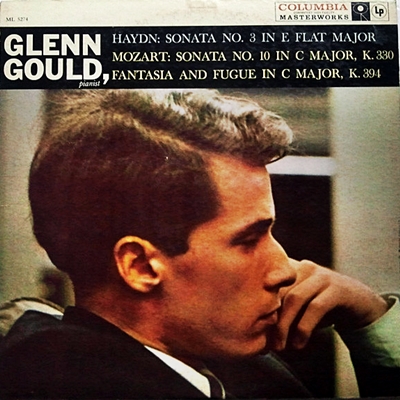

モーツァルト:ピアノ・ソナタ 第10番 ハ長調 K.330 (300h)

(P)グレン・グールド: 1958年1月7日~10日録音

Mozart:Piano Sonata No.10 in C major, K.330/300h [1.Allegro moderato]

Mozart:Piano Sonata No.10 in C major, K.330/300h [.Andante cantabile]

Mozart:Piano Sonata No.10 in C major, K.330/300h [3.Allegretto]

モーツァルトの人生におけるもっとも幸福な時代の作品

- ソナタ第10番 ハ長調 K.330:1780年or1783年<ヴィーンorザルツブルク>

- ソナタ第11番 イ長調 K.331:1783年<ヴィーンorザルツブルク>

- ソナタ第12番 ヘ長調 K.332:1783年<ヴィーンorザルツブルク>

- ソナタ第13番 変ロ長調 K.333:1783年<リンツ>

K330からK333までの連続した番号が割り当てられている4つのソナタを一つのまとまりとしてとらえることが可能です。

従来は、K310のイ短調ソナタとこれら4つのソナタはパリで作曲されたものと信じられていて「パリ・ソナタ」とよばれてきました。この見解にはあのアインシュタインも同意していていたのですから、日本ではそのことを疑うものなどいようはずもありませんでした。

例えばあの有名な評論家のU先生でさえ若い頃には「ハ長調, k.330」のソナタに対して「フランス風のしゃれた華やかさに彩られているが、母の死の直後に書かれたとは思えない明るさに支配されており、ここにもわれわれはモーツァルトの謎を知らされるのだ。」などと述べていました。

しかし、これは決してU氏の責任ではないことは上述した事情からいっても明らかです。

何しろ、モーツァルトの大権威ともいうべきアインシュタインでさえその様に書いていたのですから。

しかしながら、現在の音楽学は筆跡鑑定や自筆譜の紙質の検査などを通して、K.330からK.333にいたる4つのソナタはパリ時代のものではなくて、ザルツブルグの領主であるコロレードとの大喧嘩の末にウィーンへ飛び出した頃の作品であることを明らかにしています。さらに、K.333のソナタはザルツブルグに里帰りをして、その後再びウィーンに戻るときに立ち寄ったリンツで作曲されたものだろうということまで確定しています。

これら4つの作品にはイヤでイヤでたまらなかったザルツブルグでの生活にけりをつけて、音楽家としての自由と成功を勝ち取りつつあったモーツァルトの幸せな感情があふれているように思います。それはこの上もなく愛らしくて美しく、それ故にあまりにも有名なK.331のソナタにだけ言えることではなくて、この時代のモーツァルトを象徴するような「華」をどの作品からも感じ取ることができます。

そんな中でとりわけ注目したのがK.333のロ長調ソナタです。

これは音楽の雰囲気としてはK.330のソナタと同じようにまじりけのない幸福感につつまれていますが、愛好家が楽しみのために演奏する音楽というよりは、プロの音楽家がコンサートで演奏するための作品のように聞こえます。とりわけ第3楽章ではフェルマータで音楽がいったん静まった後に長大なフルスケールのカデンツァが始まるあたりはアマチュアの手に負えるものとは思えません。

さらにピアノをやっている友人に聞いてみると、第1楽章の展開部のあたりも全体の流れをしっかり押さえながら細部の微妙な動きもきっちりと表現しないといけないので、これもまたけっこう難しいそうです。

おそらくは、モーツァルトが自分自身がコンサートで演奏することを想定して作曲したものではないかと考えられます。

しかし、作品を貫く気分は幸福感に満ちていて、その意味ではこの時代のソナタの特徴をよく表しています。

至って真っ当な演奏

グールドのモーツァルトと言えば真っ先に思い浮かぶのは60年代の後半にまとめて録音したソナタ全集でしょう。しかし、あの演奏に関しては賛否両論と言うよりは、圧倒的に「否」とする人が多くて、私のまわりでもあの録音に「賛意」を表明する人は殆どいません。

口の悪いに人によっては「悪意に満ちたモーツァルト演奏」とまで談ずる人もいるほどです。そして、おそらくグールド自身もその事を敢えて否定しようとはしないでしょう。

そう言えば、フランソワはブラームスの作品を演奏すると吐き気がすると言い放ちましたが、グールドもまたバッハからシェーンベルクに至るまでの音楽史は全て無意味だと言っていました。

つまりは、グールドはバッハと同じように骨の髄まで「対位法」の人だったのです。音楽というものは音が縦に積み重なるものではなくて、全ての声部が対等平等な関係で横へと流れていくものだったのでしょう。

ですから、あのモーツァルトのソナタは、モーツァルトの書いた音符を一度全てバラバラに解体して、それをグールドは一つずつ拾い上げては可能な限りポリフォニックな音楽に再構成しようとしたのだと思います。当然の事ながら、そんな「心遣い」などはモーツァルトには不必要だと思う人が大半でしょうから、そう言う演奏には「否」となるのは当然です。

しかし、不思議な話ですが、時々そう言うグールドの言い分も聞きたくなって聞いてしまう自分がいることも事実なのです。そして、これが一番残念なことなのですが、その録音は早いものでは1966年にすんでいるのですが、何故か2年ほど塩漬けになっていたようで一番最初のリリースは1968年にまでずれ込んでしまったことです。つまり、あのモーツァルト録音は当分の間パブリック・ドメインになることはないようなのです。

と言うことで、それ以外にグールドのモーツァルト演奏はないのかと調べてみれば、1958年と1961年に3曲録音しているのは見つけ出しました。

- ピアノ・ソナタ 第10番 ハ長調 K.330:1958年1月7日~10日録音

- 前奏曲とフーガ K.394:1958年1月7日~10日録音

- ピアノ協奏曲第24番ハ短調, K.491:ワルター・ジュスキント指揮 CBS交響楽団 1961年1月17日録音

探せば他にもあるのかもしれませんが、取りあえずはこの3曲を紹介しておきます。

聞いてもらえば分かるように、こちらの方は至って真っ当な演奏であり、モーツァルトらしい愉悦感はいささか希薄かもしれませんが、端正で透明感のあるモーツァルトに従っています。

こう言うのを聞くと、どこかピカソの「青の時代」を思い出してしまいます。

凡人はここまで演奏できればそれで「良し」となるのでしょうが、どうしてもそこでとどまっていられずに「未開の荒野」に踏み出してしまう人はいるものです。そして、それがどれほど世の人には受け入れてもらえないものであっても、今ある安住の地で安穏と暮らすことを自分に許さないのです。

ただし、ピカソのキュービズムは世の権威が認めたために、私たち凡人も「分かったような」ふりをせざるを得ないのですが、グールドのモーツァルトは未だ世に受け入れられてはいないようです。確かに私も時々聞いてみたくなったりするのですが、自分のスタンダードではないことは事実であり、この古い録音のモーツァルトの方が心穏やかに聞くことができることは正直に告白せざるを得ません。

よせられたコメント

2022-02-01:りんごちゃん

- 今月グールドのモーツァルトのK394がアップされておりましたので聞いてみましたが、グールドはK330のソナタのみモノラル時代とステレオ時代の2回録音しておりますので、そちらのお話をしたほうが多分書きやすいでしょう

こちらに上がっておりますモノラル録音で、グールドは体当たりであるいはそのセンスの赴くままにモーツァルトを引き出そうと試みているようにわたしには感じられます

言葉を変えますと、この演奏ではこの曲が一つの統一的イメージとして見えていると言うよりは、そのまだはっきりとしないものを手探りで探り当てようとしているように感じられるのです

一方、こちらに上がっていない音源の話となってしまうのですが、新しい方の録音では全体が統一的な一つのイメージとしてとらえられているように見えます

こちらの演奏はその渾然一体となったイメージが極めて鮮やかに描き出されており、古い録音と比較しますと比べ物にならないほど洗練された演奏であるように思えます

この2つの録音の間には、断絶と言ってもいいくらいの劇的な進歩が間違いなく存在しているのです

その一方で、ステレオ録音の全体を通して聞きますと、どの曲を聞いても似たようなものに聞こえてしまうところがあるのです

極端な言い方をいたしますと、グールドはここでモーツァルトを弾いてはいないのです

わたしたちの耳に届くのは進化し洗練されたグールドの音楽の方なのでして、彼は、歌い上げるべきところは歌い上げ盛り上げるべきところは盛り上げ突っ走るべきところは突っ走るといった、優れた演奏となるために必要な要素を彼なりのやり方で磨き上げ、その借り物の衣装をただ着せているだけなのです

その意味で、グールドの演奏はフルトヴェングラーやトスカニーニと大変良く似たところがあるのです

わたしはよく思うのですが、天才の演奏には有無を言わせぬ説得力のようなものがあります

たとえその演奏に全く同意できなかったとしても、その説得力には感服しないではいられないのです

彼らの演奏はそういったものなのでして、彼らの演奏は必ずしも作曲家の方を向いてはいないのですが、その音楽としての到達地点の高さには惹かれてしまうところがあるのです

グールドの場合、例えばベートーヴェンの最後の3つのソナタなどではその有無を言わせぬ説得力の素晴らしさにわたしは惹かれないではいられません

一方モーツァルトでは、K330の古い方の録音ではそれが明確な形で表現されているとは言えず、新しい方の録音ではそれがモーツァルトと関係のないところで築き上げられたグールド音楽自体の洗練であるように聞こえてしまうのです

モーツァルトの音楽はその演奏効果自体の中にその魅力の中心が存在しておりませんので、歌い上げるべきところは歌い上げ盛り上げるべきところは盛り上げ突っ走るべきところは突っ走るといったところがどれだけ巧みにできていたとしても、それは出発点に過ぎません

ステレオ録音のどれでもよいのですが、例えばK333の3楽章などを聞きますと、この楽章で歌い上げるべきところは歌い上げ盛り上げるべきところは盛り上げ突っ走るべきところは突っ走るといったことを、ここまで説得力豊かに成し遂げている演奏はわたしは聞いたことがありません

グールドはそういった条件を満たすのは極めて巧みなのでして、良い演奏となるために必要な条件は彼のモーツァルトでは十二分に満たされているようにわたしには思えます

その一方で、彼の演奏がどこまでいっても変に聞こえるのは、単に常識的モーツァルト像から極端にずれているからというだけでなく、彼の演奏はモノラル時代はまだモーツァルトに体当りしているところがあったかもしれませんが、ステレオ録音の方ではもうモーツァルトの方を向いていないからなのです

モノラル録音のほうがまだ聞けるように感じられるとしても、その理由はそれがまともな演奏だからでは多分ないでしょう

ステレオ録音は洗練されたグールドすなわち借り物の衣装のファッションショーになってしまっておりますので、その見事さに目が行くほどそれを着ているものの魅力は目に映らなくなってゆくのです

わたしの想像では、グールドはその極めて見事な借り物の衣装のモーツァルトへのミスマッチぶりそのものを楽しんでいるようにも思えます

歌い上げるべきところは歌い上げ盛り上げるべきところは盛り上げ突っ走るべきところは突っ走るといったところが極めて洗練され完成された、良い演奏となるために必要な要素を完全に満たしたかのようなものでありながらそれがミスマッチであるというところに、たぶんこの演奏の魅力あるいはグールドの見せたいものがあるのです

ここまで洗練されたモーツァルトでありながら、それを聞いて吹き出さずにはいられないなどというものを見せてくれるのは、後にも先にも彼一人でしょう

このファッションショーはたぶん最初からそういったものなので、そこにモーツァルトを探すことそのものが最初から間違っているようなところがおそらくあるのです

モノラルの方ではその借り物の衣装が未完成なので、その内側で手探りで作曲者と対話しようとするグールドの姿が見えるからこそ、それが変であってもまだいくらかはモーツァルトであるようにも聞こえるのかもしれません

こう書いてはみましたが、やはりグールドを聞くならわたしは新しい方の録音のほうが遥かに素晴らしいと思うんですけどね

ここに上がっていない録音を褒めてどうするのと思わないでもないですが

新旧2つの録音を残してくれたおかげで、こういったことを勝手に妄想しながら聴き比べることができるというのはありがたいことですね

追記:

皆様今年もよろしくお願いいたします

去年わたしが書き込みました文章をざっと読み返してみましたが随分滅茶苦茶やってますね

文章を書くというのは難しいもののようです

ただの素人の雑談に滅茶苦茶もなにもないんですけどね

明らかな誤りも見つかりましたが素人の雑談なのですからそのままで良いでしょう

今月はモーツァルトのセレナードとディヴェルティメントばかり聞いて過ごしておりました

そういうものの感想を素直に書けるようになれればいいんですが

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)