クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

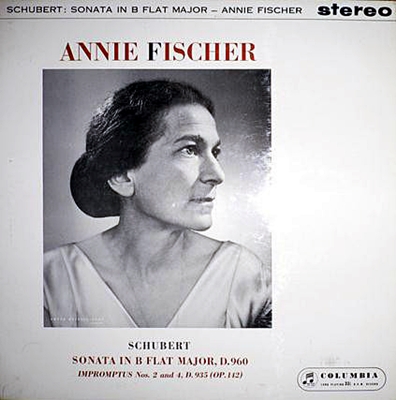

シューベルト: 4つの即興曲 D.935 第2番&第4番

(P)アニー・フィッシャー 1960年12月11日録音

Schubert:Impromptu in A flat major, D.935, No. 2

Schubert:Impromptu in F minor, D.935, No. 4

シューベルトの本質は歌

ですから、彼のソナタ作品ではその様な彼の本能が前面に出ているがために、どこかまとまりのない雰囲気がつきまといます。確かに彼はピアノソナタにおいても多くの優れた作品をのこしましたが、どこか窮屈な雰囲気は否めません。

しかし、この「即興曲」のような小品集では彼は常に自由であり、彼の「歌う個性」が遺憾なく発揮されているように思えます。

そして、不思議なことなのですが、そう言うソナタ形式という枠組みを外された作品の方が、結果として不思議な統一感でまとめ上げられているように感じられます。

誰かが書いていたことなのですが(その誰かが思い出せない)、シューベルトにおいてはピアノソナタは常に即興的であり、即興曲では何故かソナタ的になるのです。

とりわけ、D.935の即興曲はその様な統一感の強い作品であり、シューマンは次のような賛辞を与えています。

「自ら即興曲と名付けたとは信じがたい。第1番は明らかにソナタの第1楽章であり、完璧だ。第2番も調性や曲想から言って同じソナタの第2楽章だ。・・・第3番は別の曲だが、第4番はもしかするとこのソナタのフィナーレかもしれない。」

それと比べれば、このD.899の即興曲の方はより自由なのかもしれません。第1番は自由な変奏曲形式のようであり、第3番は明らかにロマン派の無言歌につながっていく音楽です。そして第2番では音符は流れ落ちるように下降し、駆け上がる様に上昇しますし、4番はこの上もなくピにスティックな音楽になっています。その自由さの中にシューベルトの歌う本質が思う存分に羽ばたいているのです。

しかし、こういう言い方はソナタこそがピアノ音楽の王様であり、小品はそれより劣る物という考え方の表明なのかもしれません。

シューベルトは、何処までが本心だったのかは分かりませんが、D.899の即興曲よりもはるかに対統一感の強いD.935にも即興曲集と名付け、それらの4作品をまとめて出版してもらってもいいし、ばら売りでもいいと言うよう書いています。その辺は、芸術家としての強い矜恃を持ち続けていたベートーベンとは全く異なるタイプの人間であったことの証明でもあります。

現実的な成功や利得には大きな価値を見いださず、己の心の命ずるままに音楽を紡ぎ出していったシューベルトのボヘミアン的な性格こそが、古典派に続くロマン派の時代を切り開いた嚆矢であると言えるのでしょう。

すべての音符に確たる意味をもたらそうとする執念

シューベルトの「4つの即興曲」は「D935」とか「D899」という番号でひとまとめにされているので、なんだか4曲で一つの全体を為しているような気がします。

確かに、この「D899」は1817年に、「D935」は1827年にまとめて作曲されていますから、そこにはシューベルトなりの意図(そして、それこそが後のロマン派の性格小品に結びついていくのでしょうが)をもって作曲された事は間違いないのでしょう。しかし、出版に際しては、例えば「D899」などは1827年に最初の2曲だけが取り上げられ、第3曲と第4曲が出版されるのはシューベルトが亡くなってから随分と時が経過してしまった1857年のことでした。

そして、それも全4曲がセットとして出版されたのではなく、そこでもまた第3曲と第4曲だけがピースとして発行されたのでした。

本当のところはシューベルト自身に聞いてみなければ分からないのでしょうが、その様な経緯を見る限りでは、この4曲の即興曲はその4曲で一つの全体を為すものではなくて、ある種の統一感をもちながらも基本的には単品の集合体と見た方が妥当なのでしょう。そして、そう言う性格ゆえに、この4つの即興曲はロマン派の時代に発展を遂げる「性格小品」の偉大なる先駆けだと評されるのでしょう。

しかし、その事はピアニストに対して難しい問題を投げかけます。

まずは、その4曲をコンプリートするのか、それとも自分の気に入った作品だけを取り上げるのかです。さらに、自分の気に気に入った作品だけを取り上げるとすれば、その4曲の中から何を取り上げるのかという問題がさらに付け加わります。

ざっと見渡した限りでは、ギーゼキングのようにこの4曲をコンプリートする人は少数派のようです。実際のコンサートでも4曲すべてを取り上げると言うことはそれほど多くないように思われます。

大部分のピアニストは4曲の中から、自分の気に入りを1曲か2曲取り上げるというのが一般的なようです。

そんな事を考えながら、手近にあった何種類かの録音を聞いてみたのですが、あらゆる意味において対照的だと思ったのがこのフィッシャーとリパッティの演奏(あまりにも有名な「ブザンソン音楽祭における最後のリサイタル」)でした。と、書きながら、リパッティの録音を未だアップしていない事に気づきました・・・(^^;。

リパッティの音楽は羽ばたきます。例えば、第2番では細かい音の連なりがまるで一陣の風のように天空に向かって舞い上がっていくのです。

無言歌のような第3番ではリパッティのピアノは囁きであり、かなわぬ憧れの吐露であったりします。そして、それがさざ波のような左の動きに上で語られるとき、それは湖上の船で密かに語りあう男女の姿を想起させるようなドラマ性をもっています。

そして何よりもその語りかけは聞き手の心の一番奥深いところにまで届いてくるのです。

それに対して、フィッシャーは明らかに音楽が羽ばたくことを拒否しています。

彼女は音楽が持つ必然的な流れの中にあっても、一つ一つの音楽をある種のまとまりとして雰囲気で流れていくことを拒否します。

彼女が求めるのは、それこそあらゆる音符をその意味に従って然るべき位置におさめることであって、それ故に音楽は羽ばたくのではなく地に足を踏みしめるのです。

そして、その事はドラマ性を拒否することであり、そこからは、音楽そのものが持つ構造のようなものを出来る限りクリアに描き出そうという彼女の執念が感じられるのです。

そう思えば、ともに2番は取り上げながらも、もう1曲としてリパッティが3番を取り上げ、フィッシャーが4番を取り上げたのは実に納得のいく話なのです。

もちろん、それはどちらがいいというような話でないことは言うまでもありません。

それほどまでに多様な解釈を許すところに「古典」と呼ばれるものの凄さがあるのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)