クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

バッハ:パルティータ第1番 変ロ長調 BWV 825

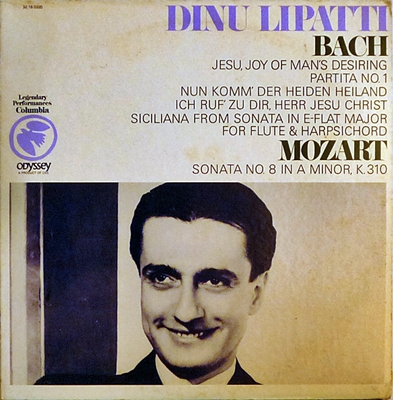

(P)ディヌ・リパッティ 1950年7月9日録音

Bach:Partita in B-flat major, BWV 825 [1.Prelude]

Bach:Partita in B-flat major, BWV 825 [2.Allemande ]

Bach:Partita in B-flat major, BWV 825 [3.Courante]

Bach:Partita in B-flat major, BWV 825 [4.Sarabande]

Bach:Partita in B-flat major, BWV 825 [5.Menuett`/a]

Bach:Partita in B-flat major, BWV 825 [6.Gigue]

バッハの鍵盤楽器による「組曲」の中では最も聞きごたえのある作品

とりわけ、鍵盤楽器を使ったものとしては「イギリス組曲」「フランス組曲」、そしてただ単に「パルティータ」とだけ題されたものが有名です。

一般的には、「組曲」というのは様々な国の舞曲を組み合わせたものとして構成されるのですが、この最後の「パルティータ」にまで至ると、その様な「約束事」は次第に後景に追いやられ、バッハ自身の自由な独創性が前面に出てくるようになります。

たとえば、パルティータの基本的な構成は

「プレリュード-アルマンド-クーラント-サラバンド-ジーグ」

が一般的ですが、バッハはその構成をかなり自由に変更しています。

冒頭のプレリュードの形式を以下のように、様々な形式を採用しているのもその一例です。

- 第1曲:Praeludium

- 第2曲:Sinfonia

- 第3曲:Fantasia

- 第4曲:Ouverture

- 第5曲:Praeambulum

- 第6曲:Toccata

そして、この最初の曲で作品全体の雰囲気を宣言していることもよく分かります。

それ以外にも、同じ形式が割り振られていても、実際に聞いてみると全く雰囲気が異なるというものも多くあります。

おそらくバッハの鍵盤楽器による「組曲」の中では最も聞きごたえのある作品であることは間違いありません。

- 第1番変ロ長調 BWV 825

Prelude - Allemande - Courante - Sarabande - Menuett I - Menuett II - Gigue - 第2番ハ短調 BWV826

Sinfonia - Allemande - Courante - Sarabande - Rondeaux - Capriccio - 第3番イ短調 BWV827

Fantasia - Allemande - Corrente - Sarabande - Burlesca - Scherzo - Gigue - 第4番ニ長調 BWV828

Ouverture - Allemande - Courante - Aria - Sarabande - Menuett - Gigue - 第5番ト長調 BWV829

Preambulum - Allemande - Corrente - Sarabande - Tempo di Minuetto - Passepied - Gigue - 第6番ホ短調 BWV830

Toccata - Allemande - Corrente - Air - Sarabande - Tempo di Gavotta - Gigue

バッハのパルティータの演奏からは、「病」の影は全く感じさせないリパッティの逞しさがあふれています

リパッティの残された録音はどれもみな音が貧しいと言われます。特に、そのピアノの響きに関しては、実際はどのようなものだったのかは全く分からないと言われます。

しかし、待ってくださいと言いたいのです。

ピアノの響きというのはその音色と音量から成り立っています。

音色というのは録音を通してでもある程度は推しはかれますが、どの程度の音量でそのピアノが鳴り響いているのかは、どれほどの最新、かつ超優秀録音であっても判断することは不可能です。何しろ、音量というのはアンプのボリューム一つでいかようにかえられるのですから、実際にどの程度の音量で鳴り響いていたのかは、録音を通してでは絶対に分からないのです。

ですから、どちらにしても本当のことは分からないのだと開き直れば、「本当の響きは分からない」などと言い立てるよりも、その「録音された響きで音楽が楽しめるかどうか」というレベルで判断すべきでしょう。

そして、そのように開き直ってみれば、再生の仕方によっては世間一般で言われるほど悪くない録音はたくさん残されているのです。

中には、戦後すぐのEMI録音だから「悪くて当然」みたいな事を書いている人もいるのですが、それもまた「録音の歴史」に関して無知に過ぎます。

モノラル録音時代のEMIの技術はほぼ完成に近づいていてて、それが完成に近づいていたがゆえにステレオ録音に対して懐疑的になって遅れを取ることになったのです。それでも、そう言う技術的遅れを取り戻すために奮闘していた60年代の前半頃までは、ステレオ録音もそれほど悪くはなかったのです。(ただし、それ以後のことに関しては多くの人が感じられているとおりです^^;)

ですから、戦後すぐのEMI録音は悪くて当然どころか、その時代の標準的なクオリティと較べればかなり優れた録音が多いのです。

そして、そのことはこのリパッティの録音にもあてはまります。

確かに1950年の録音ですから、テープによる録音が本格化する以前の録音です。

ですから、リパッティが残した録音はその様な技術的恩恵を受けることは出来なかったのですが、それでも同時代の録音と比較してとりわけ貧しいと言うことはありません。

ここでのリパッティは徹底的に考え抜いた末に、その考えてたどり着いたバッハの音楽の形をこの上もなくクリアに提示しています。そこには、この時代のバッハ演奏に染み込んでいたロマン主義的に厚化粧された姿はどこを探して耳つかりません。

そして、そのたどり着いた「形」はリパッティの中で完全に消化されているために、同時代の他のバッハ演奏と較べれば隔絶するほどに「新しい」スタイルであるにもかかわらず何ら「奇矯」な印象を与えません。

その極めて自然に聞こえる形で、まっさらに洗い直したようなバッハの姿が示されていることにこそ、この演奏の価値があります。

そして、その考え抜いた「形」を実際の音に変換するためにとびきり素晴らしいテクニックが貢献していることで、その自然さは担保されています。

リパッティと言えば常に白血病と闘い続けたと言うことが「エクスキューズ」として浮かび上がるのですが、ここで聞くことのできるリパッティの演奏はそう言う「病」などの影は全く感じさせない逞しさにあふれています。

そして、そう言う「逞しさ」をこの録音は見事に刻み込んでいます。それは保障できます。

そう思えば、「本当の響きは分からないのですが、凄かったらしいですよ」みたいな曖昧な言い方で褒めるのではなくて、「黙ってこれを聞いてください」と差し出した方がよほどリパッティの凄さが伝わるのではないでしょうか。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)