クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ベートーベン:ピアノソナタ第14番 嬰ハ短調 「月光」 作品27の2

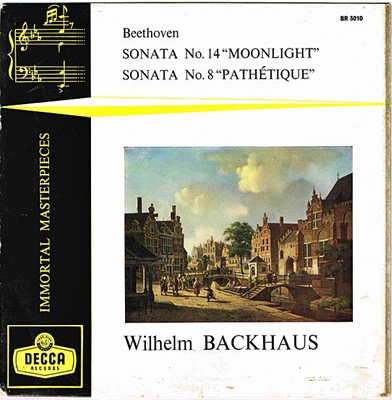

(P)バックハウス 1958年録音

Beethoven:ピアノソナタ第14番 嬰ハ短調 「月光」 作品27の2 「第1楽章」

Beethoven:ピアノソナタ第14番 嬰ハ短調 「月光」 作品27の2 「第2楽章」

Beethoven:ピアノソナタ第14番 嬰ハ短調 「月光」 作品27の2 「第3楽章」

おそらくはもっとも有名なピアノ曲の一つでしょうね。

当時のベートーベンはこのピアノソナタという形式を使って様々なチャレンジを繰り返していましたが、これもまたそのようなチャレンジの一つであることは明らかです。

とりわけ作品1の方はソナタと言いながら一つもソナタ楽章を持たない作品で、どちらかと言えば即興曲のような雰囲気を持っています。またスコアを見てみると終結の縦線がないことから全曲が通して演奏されることを想定していたとも言えます。

その意味でも、この二つの作品が「二つの幻想ソナタ」ではなくて「幻想風ソナタ」となっていることも納得がいきます。

なお、あまりにも有名な月光ソナタですが、このネーミングはベートーベンが与えた物ではありません。後世ににとある詩人がこの作品の第1楽章を評して「ルツェルン湖の月光の波にゆらぐ小舟のようだ」と語ったことに由来します。

第1楽章

アダージョ・ソステヌート 嬰ハ短調 2分の2拍子 三部形式

第2楽章

アレグレット 変ニ長調 4分の3拍子 三部形式

第3楽章

プレスト・アジタート 嬰ハ短調 4分の4拍子 ソナタ形式

私の友人はこの楽章を評して「月を見て狂った」と言いました。言い得て妙です。

評価の分かれる演奏

随分と評価の割れるバックハウス二度目のソナタ全集です。

私自身も、以前にモノラルによる旧全集をアップしたときにこんな事を書いていました。

「面白いのが、音質的には劣るモノラル録音の方がステレオ録音よりも高く値段が設定されていることです。・・・こういう古い録音は最終的には需要と供給の関係で決まるようですから、多くの人が音質的には劣ることは分かっているのにモノラル録音を求めることをこの事実は示しています。

理由はいうまでもありません、演奏そのものが圧倒的にモノラル録音の方が優れているからです。」

この評価は、今も私のなかでは変わっていません。

ですから、このステレオ録音による新全集もアップしようかどうかいささか悩みました。(初期に録音したものはパブリックドメインの仲間入りをしはじめました。)

しかし、世間的には、今もってこのステレオ録音はベートーベン演奏の一つのスタンダードとして位置づけられているのですから、その評価は多くの聞き手にゆだねるべきだろうと思って、アップすることにしました。

私がこのステレオ録音に不満を感じるのは、モノラルの時代にはみなぎっていた「覇気」が、ここでは随分おとなしくなってしまっていることです。

もちろん、悪い演奏ではないと思います。

なかには、絶対的権威への反発からかこの演奏をぼろくそに貶す人がいますし、その事をもって己の見る目の高さを誇る向きもあります。しかし、そこまで言われるほどに「酷い演奏」ではないと思います。

しかし、ベートーベン演奏の絶対的権威とも言うべき演奏なのかと言われれば、それもまた首をかしげざるを得ません。

つまりは、数ある優れたベートーベン演奏の一つ、としてあるがままに受け入れればいいのではないかと思います。

確かに、この一連の演奏を聴いて随分とぞんざいな弾き方だと思う人もいるでしょう。逆に、私が「覇気」が乏しいと批判しても「淡々と流れ行く音楽のエネルギーの底に、何か静かな瞑想的な静けさを感じます。」という人もいるでしょう。

さらに言えば、「モノラルの録音なんか聞いていられるか、聞くならステレオでしょう!」という方もおられるでしょう。

ただ、やはりバックハウスほどの人でも年を取れば衰えるんだな、という全く当たり前のことを感じつつ、心静かに聞くことの出来る年寄りには相応しい音楽なのかもしれません。

私も、そう言う年になってしまいました。

よせられたコメント

2012-11-25:マオ

- 「月光」という呼び名が先入観になってしまって、音楽的に真正面から評価できていませんでしたが、バックハウスの演奏を聴くとロマン性ももつ古典的ソナタの傑作であることが分かります。ほかのソナタより自由で幻想曲風ですが、ベートーヴェンらしい堅実な曲想も基調にあり、そこをバランスよく表現している演奏に感心します。決してかたぐるしくなく、感傷的にならない前で、自然な自発性のようなものを感じる演奏で繰り返し聴いても新鮮さがあります。20世紀半ばを代表する名演奏と呼んでいいと思います。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)