クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

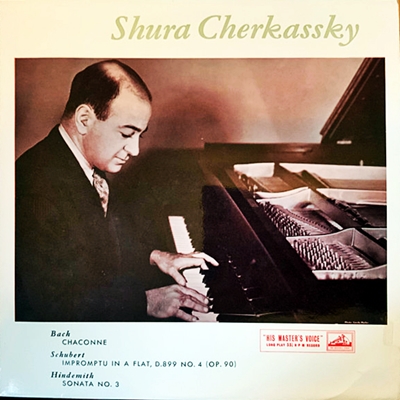

バッハ:シャコンヌ(ブゾーニ編曲)

(P)チェルカスキー 1956年3月23日録音

Bach:シャコンヌ(ブゾーニ編曲)

テイストは原曲とはずいぶん異なりますが・・・。

この音楽の特徴は記録の更新を目指すエリートスポーツの世界と似通っています。

陸上競技の選手が100分の1秒の短縮を目指してしのぎを削るように、超絶技巧曲の世界も「それは弾けんやろう!」と思われるような高みを目指してしのぎを削ります。ですから、そこには、クラシック音楽の十八番とも言うべき「精神性」などというものが入り込む余地は全くありません。超絶技巧曲というのは、そう言う「精神性」などと言う不純物は一切排除し、余人には想像も出来ないような超絶技巧の高みを目指して徹底的に純化された作品群なのです。

リストが活躍した19世紀はそのような超絶技巧がもてはやされ、聴衆もその様な名人芸の披露に拍手喝采をおくった時代でした。

ところが、どういう訳か、20世紀に入ると雲行きが怪しくなっていきます。

20世紀のクラシック音楽の世界ではそのようなシンプルな名人芸ではなくて、何だかよく分からない「精神性」が大手を振って闊歩するようになっていくからです。

そうなると19世紀に大量生産された超絶技巧曲達は身の置き所がなくなっていきます。

なにしろ、「精神性」などというものは名人芸を披露する上での不純物だとして、そんなものは徹底的に排除するという方向性の上で成り立っている音楽なのですから、それは困ったことになるでしょう。

やがて彼らは、内容空疎な技巧のためだけの音楽としてB級音楽のレッテルを貼られ、その大部分は歴史の闇の中へと消えていくことになります。

事情はリストの作品においても同様で、19世紀の聴衆をあれほども熱狂させたにもかかわらず、20世紀にはいるとその評価は急激に下がっていきました。

それは録音を見てみればすぐに分かることで、1920年代ぐらいまでは19世紀の生き残りとも言うべきピアニスト達が取り上げていましたが、それ以後は探し出すことすら困難なほどになってしまいます。

私のサイトにリストのピアノ音楽がほとんどアップされていないのを見て、私がショパンを過大評価し、リストを過小評価しすぎていると批判する人がいるのですが、実はどう評価しようと、アップすべき音源がほとんど存在しないという事実があるのです。

さて、前振りが長くなってしまいましたが、このブゾーニ編曲のシャコンヌは、その様な19世紀的な超絶技巧曲の系譜に入る音楽です。さらに絞り込めば、編曲系の超絶技巧曲という範疇に入ります。

この編曲系の超絶技巧曲とは、世間でそれなりに人気のある曲をもとに編曲することで、普段よく聞いている音楽がスンゴイ名人芸でこんなにも凄くなるんだ!とぶちかますのです。そして、この時に取り上げられる機会が一番多かったのが有名なオペラのアリアでした。まあ、どう考えても一番の売れ筋です。

ところが、ブゾーニはそんな中で、バッハ作品を元曲に取り上げることが多かったという珍しいヴィルトゥオーゾでした。そして、19世紀には数多く生産されたそのような編曲系の超絶技巧曲は20世紀にはいると大部分が闇の中に忘却されていくなかで、不思議なことにブゾーニが編曲したバッハ作品は今でも結構よく取り上げられています。

とりわけ、このシャコンヌは一連の超絶技巧系の編曲ものの中ではもっともよく取り上げられる作品ではないでしょうか。

おそらくその背景にはバッハの壊れにくさがあるのでしょう。

バッハの音楽というのは、どの様にいじられてもバッハであることを止めません。それは、あまりにも壊れやすいモーツァルトの対極にある音楽だと言えます。

ブゾーニの編曲によるシャコンヌも、聞いてみると随分といじくり回しています。何よりも、音符の数が多すぎて、ヴァイオリン一挺で宇宙を描いたと言われる原曲とは随分とテイストが異なります。しかし、そう言う違和感を覚えつつ、さらにはその名人芸に感心しつつ(^^;聴き進んでいくと、やはりバッハの世界が立ち上ってきます。

おそらく、それ故に、この作品は凡百の編曲系超絶技巧曲の中で今も生き残ることができたのでしょう。

19世紀的ヴィルトゥオーゾの最後の生き残り

チェルカスキーは日本では長く無視されていました。名人芸をひけらかすだけの内面空っぽのピアニストというのが通り相場で、バックハウスやケンプなどとは比ぶべくもないというのが一般的な評価でした。

そんなチェルカスキーに脚光があたったのは、おそらくN響の招きで定期演奏会でチャイコフスキーのコンチェルト(それも1番ではなくて2番の方!)を演奏し、さらにはアンコールで美しき青きドナウを演奏して聴衆の度肝を抜いたことからでしょう。

調べてみると、彼は1988年からは毎年来日してはリサイタルを開いていました。ですから、一部では知る人ぞ知ると言う存在だったのですが、やがてその評判がN響にまでも達して定期への招聘となったのでしょう。

間違いなく、あれで多くの日本人の耳とココロに彼の名前が刻み込まれたはずです。

実はあの演奏会は、私もぼんやりとテレビで見ていました。それが、やがて居住まいを正してソファに座り直し、やがて身じろぎも出来ずにテレビに釘付けとなり、最後はせめてアンコールだけでもとあの美しき青きドナウだけを録画しました。

それから、あのテープを何度見たことでしょう。(残念ながら、そのテープは度重なる引っ越しの中でどこかへ消えてしましました。)

ブログの方でもこんな風に書いたことがありました。

「Cherkasskyというピアニストを初めて知ったのはN響に招かれて、チャイコフスキーの第2番(1番じゃないですよ・・・!)を演奏したときです。もちろん、それもよかったのですが、度肝を抜かれたのはアンコールで演奏した「美しき青きドナウ」の方でした。

これは、シュトラウスのあの有名なワルツをピアノ版に移し替えたもので、もう外連味タップリの音楽です。そして、この「大道芸」のような音楽をチェルカースキーはこれぞ「芸人」言う貫禄で弾ききってくれました。

そうなんです、私は「芸人」が好きなんです。

ツンとすました自称「芸術家」面した面白くもおかしくもない音楽が垂れ流される中で、もう彼の音楽はこの上もない「救い」とうつりました。」

そんなチェルカスキーのまさに全盛期とも言うべき時代の録音がこれです。

これもまた、クラシック音楽の楽しみ方の一つだと思います。録音もステレオ黎明期とは思えないほどの優秀さで、チェルカスキーの腕の冴えをはっきりとすくい取っています。

よせられたコメント

2009-10-26:カンソウ人

- 演奏を楽しみました。N響アワー私も見ました。チェルカスキーに対して、亡くなった岩城宏之が面白いことを言ってました。題名のない音楽会だったかな。

ハンブルクのオーケストラとコンサートツアーをしていた時、プログラムにリストのピアノ協奏曲第1番があって、ある街で演奏会の前で飛行機が遅れてチェルカスキーとぶっつけ本番だった。あの曲は、オケとピアノのやり取りが色々あるのだけれど、彼は楽譜通り弾いてきたので、プロ同士の呼吸で聴衆にはぶっつけとはわからない。ツアーなので、次の街ではリハーサルがとれるので安心して、演奏が出来た。そうしたら今度は、本番ではリハーサルとは違う長さのフェルマータにして、岩城が合わせたら、次の街ではまた違うことをする。なんてことを言ってました。

レベルの非常に高いところで、遊んでいるのでしょうね。若い東洋人どこまでやるか楽しんでいるのでしょうね。

人生の達人ですね。コンクールの続きで演奏会をこなしていたら、精神が保てません。それでダメになった人もたくさんいるでしょ。

トスカニーニみたいな凄く怖い音楽家が、義父だったら演奏会がコンクールになりますね。余談です。

2009-11-08:マニア2号

- シャコンヌ(ピアノ編曲版)大好きです。様々な演奏を集めています。

今のところミケランジェリが個人的ベストで、なかなかそれを超える演奏には出会っていません。チェルカスキーのシャコンヌは、ここのブログで紹介していただいたCDで聞きました。「やっぱり、ミケにはかなわないな」とミケファンとしては安心(?)しましたが、なぜか気になる演奏で、何度か聞き返してしまいました。気に入らない演奏は苦痛になってしまって2度と聴きたくないのですが、この演奏は嫌になりませんね。音が綺麗だから?外連味なく端正に弾いているから?

理由は自分でもわかりませんが、結果として、マイベスト2になったようです。

ミケランジェリとは違う動きが聞こえてくるのも興味深いですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)