クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ドヴォルザーク:ピアノ三重奏曲第4番 ホ短調, Op.90 「ドゥムキー」(Dvorak:Piano Trio No.4 in E minor, Op.90 "Dumky")

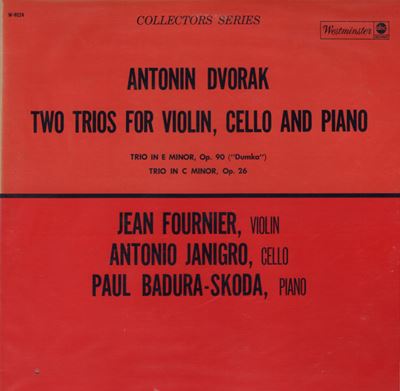

(P)パウル・バドゥラ=スコダ (Cello)アントニオ・ヤニグロ (Violine)ジャン・フルニエ 1957年発行(Antonio Janigro:(P)Paul Badura-Skoda (Violine)Jean Fournier Released on 1957)

Dvorak:Piano Trio No.4 in E minor, Op.90 "Dumky" [1.Lento maestoso - Allegro quasi doppio movimento]

Dvorak:Piano Trio No.4 in E minor, Op.90 "Dumky" [.Poco Adagio - Vivace non troppo]

Dvorak:Piano Trio No.4 in E minor, Op.90 "Dumky" [.Andante - Vivace non troppo]

Dvorak:Piano Trio No.4 in E minor, Op.90 "Dumky" [4.Andante moderato - Allegretto scherzando]

Dvorak:Piano Trio No.4 in E minor, Op.90 "Dumky" [5.Allegro - Meno mosso]

Dvorak:Piano Trio No.4 in E minor, Op.90 "Dumky" [6.Lento maestoso - Vivace]

主題が一つの心理的状態によって次々と変奏されていく作品

何だかはっきりしないなぁ・・・と思いつつさらに調べてみると、この6つの楽章はそれほどウクライナの民謡形式とつながりはないと書いてある文章にでくわしました。友人達の証言によると、ドヴォルザークは民謡形式としての「ドゥムカ」についてはあまり知らなかったようだ、と言うのです。だから、ドヴォルザークがイメージした「ドゥムカ」は民謡形式としての「ドゥムカ」ではなくて、チェコ語で「瞑想」を表す「ドゥムカ」が念頭にあったのではないかというのです。

もちろん、そんな「トリビア」的なことを明確にしなくても作品を楽しむ上では何の妨げにもなりません。しかし、この作品については、意外とその「トリビア」が重要です。

ドヴォルザークという人はとても有名なのに、演奏される作品があまりにも限定されているという不思議な存在です。特に認知度が低いのが室内楽の分野で、ドヴォルザークの創作活動のかなり大きな部分を占めているにもかかわらず、「アメリカ」をのぞけばほとんど演奏される機会がありません。

いわゆる「国民楽派」と分類される音楽家達の中で、ドヴォルザークほどたくさんの室内楽作品を残した人はいません。いわゆるロマン派と分類される音楽家にまで範囲を広げても、彼ほどたくさんの室内楽作品を残したのはブラームスぐらいではないでしょう。

どちらかと言えば、政治的なナショナリズムと深く結びついて、メッセージを直截に届けることをメインとした国民楽派の中では異色の存在だったと言えます。

そんなドヴォルザークの室内楽の分野における一つの到達点を示すのがこの作品です。ところが、この作品は6楽章もあるのに、ソナタ形式の楽章が一つもないのです。二部形式に三部形式、ロンド形式という、どちらかと言えば単純な形式で全体が構成されています。

ベートーベンからシューベルト、ブラームスへと受けつがれた正統派の系譜をしっかりと受けついだ作品を書いてきたドヴォルザークとしては異例の構成です。

ですから、下手をすると、耳あたりのいい音楽が次々と現れるだけで全体としては散漫な印象しか残らない恐れがあります。

しかし、この作品は聞いてみれば分かるように、天性のメロディーメーカーとも言うべきドヴォルザークの美質が遺憾なく発揮されながら、全体としては決して散漫な印象にはなっていません。どこかで、この作品のことを室内楽版の「スラブ舞曲集」みたいなもの、と書いておられる方がいましたが、それは違うと思います。

つまり、メロディメーカーとしての美質が窮屈な形式の中に閉じこめられて不自由になることなく、それでいながら全体として一つの統一感によって秩序づけられているのです。

まさに、この点においてドヴォルザークの室内楽の分野における一つの到達点を示すものとされるのです。

では、その統一感とは何かと問われれば、それは「ドゥムカ」だと答えるしかありません。もちろん、この「ドゥムカ」とは、民謡形式としての「ドゥムカ」ではなくて、チェコ語の「ドゥムカ」です。ある種の悲しみを伴った瞑想感が作品全体を一つの絆のもとにつなぎ止める一本の糸としてはたらいていることは明らかです。

クラップハムなるドヴォルザークの専門家は、この作品を単一主題による変奏曲だと主張しました。そして、その主題と変奏の関係は従来のものとは大きく異なり、最初に提示された主題が「ドゥムカ」(瞑想)という一つの心理的状態によって次々と変容していくという、今まで誰も考えつかなかったような手法によるものだと述べています。その意味では、天性のメロディメーカー、ドヴォルザークにしかなしえない形式だと言えます。

そして、そうだとするならば、この作品に冠された「ドゥムキー」はチェコ語の「ドゥムカ」と解するべきでしょうし、それは決して「トリビア」ではないと言うことです。

準常設のピアノ・トリオ?

ピアノ・トリオと言うものはなかなか難しいものです。パスキエ・トリオみたいな弦楽トリオよりは作品のレパートリーは多いのでしょうが、それでも常設で活動するとなるとなかなか難しいものがあるようです。

ボザール・トリオの様な存在は珍しくて、古いところではカザルス・トリオとか100万ドルトリオ等に代表されるようにリストの寄せ集めみたいなもスタイルが一般的でした。レーベルにしても作品が地味なだけに、ソリストのネームヴァリューでレコードを売るというのが一つの戦略だったのでしょう。

その意味では、このヤニグロ、スコダ、フルニエという組み合わせは常設ではないにしても、ソリストの寄せ集めというレベルをこえた準常設(そんな言葉はありませんが・・・)に近い存在だったような気がします。

有名な100万ドルトリオではハイフェッツとルービンシュタインの折り合いが悪くて争いが絶えず、その間にはさまれたチェロのフォイアマンが仲裁にはいるというのが良くあったというのはよく知られた話です。

まあ、それがソリストとしての意地みたいなものなのですから、争いが絶えないのは当然と言えば当然であり、そう言うぶつかり合いの中で生まれる音楽もまた楽しではあります。

しかし、落ちついた端正な佇まいで純度の高い演奏を聞きたいときにはいささか灰汁が強すぎます。

一人、一人にソリストとしての器量がありながら、その3人が常設のトリオのように息がピッタリ合った組み合わせとしてはヤニグロ、スコダ、フルニエという組み合わせは理想に近いのかもしれません。

おそらくこの3人を並べてみればこんな感じでしょうか。

スコダは若くしてカラヤンに見いだされて世に出て、イェルク・デームスやフリードリヒ・グルダとともに「ウィーン三羽烏」と呼ばれて人気を博しそれに相応しい実力を持っていたが、未だ若造。

ヴァイオリンのフルニエと言えば兄のチェリストであるピエール・フルニエの弟と言われることが多くていささか影の薄い存在です。そのためか世間ではソリストとしてもすこしばかり柔な雰囲気は否定できず等と言われるのですが、この組み合わせで聞かせる彼の演奏は十分に引き締まったものです。

そして、ヤニグロは当時「世界最高のチェリスト」と呼ばれるほどの実力と人気を持っていました。

位置関係から見れば誰がどう見てもヤニグロがリーダーなのです。しかしながら面白いのは、ピアノ・トリオというのは、モーツァルトなどが典型ですが、ピアノが主でありとりわけチェロは縁の下の力持ちという作品が多いのですが、ヤニグロはそう言う作品でも嫌な顔一つ見せず地味な仕事に徹していることです。

もちろん、それがシューベルトやブラームスのようにチェロが存分に活躍するような作品になっても、ヤニグロという人はトリオとしてのアンサンブルを優先して自分だけが目立とうという意志は全くなかったようなのです。

そして、この顔合わせで、ハイドン、モーツァルト、ベートーベンという古典派のピアノ・トリオから始まって、シューベルト、ブラームスからドヴォルザークあたりまで数多くの録音を残してくれているというのは有り難い話です。

この残された録音の多さがソリストの寄せ集めではなくて準常設のピアノ・トリオと言いたくなる所以なのです。

そのおかげで、このトリオの演奏は安心して聞いていることができます。そしかしながら、そう言う安心感は裏返してみれば突出した魅力には欠けると言うことでもあり、結果として圧倒的な支持を集めることは難しいと言うことでもあります。

例えばハイフェッツが仕切った50年代のピアノ・トリオの録音があまりにもザッハリヒカイトの方に傾いていたのとは好対照を成しています。もちろん、どちらが良いかなどと言う話はするつもりはありませんが、それでもこういう落ちついたゆったりとした佇まいの音楽が聞けるというのは有り難いことです。

彼らの演奏はどれをとっても端正でありながらも、録音も50年代初頭としては十分に優秀であり、ロマンティックなヨーロピアンテイストを堪能することが出来ます。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)