クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

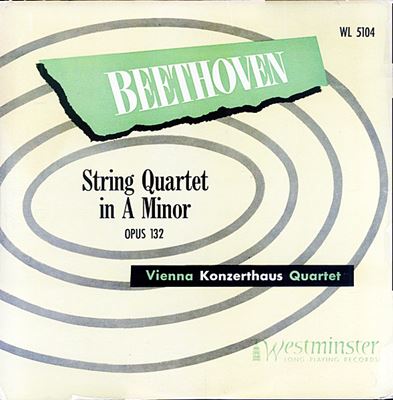

ベートーベン:弦楽四重奏曲第15番 イ短調 Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)

ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 1951年録音(Wiener Konzerthaus Quartett:Recorded on 1951)

Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132 [1.Assai sostenuto - Allegro]

Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132[2.Allegro ma non tanto]

Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132 [3.Molto adagio]

Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132 [4.Alla marcia, assai vivace]

Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132 [5.Allegro appassionato]

ベートーベンの心の内面をたどる

ベートーベンという人はあらゆるジャンルの音楽を書いた人ですが、交響曲とピアノソナタ、そして弦楽四重奏はその生涯を通じて書き続けました。とりわけ、弦楽四重奏というジャンルは第10番「ハープ」と第11番「セリオーソ」が中期から後期への過渡的な性格を持っていることをのぞけば、その他の作品は上で述べたそれぞれの創作時期に截然と分類することができます。さらに、弦楽四重奏というのは最も「聞き手」を意識しないですむという性格を持っていますから、それぞれの創作時期を特徴づける性格が明確に刻印されています。

そういう意味では、彼がその生涯において書き残した16曲の弦楽四重奏曲を聞き通すと言うことは、ベートーベンという稀代の天才の一番奥深いところにある心の内面をたどることに他なりません。

<後期の孤高の作品>

己の中にたぎる「何者」かを吐き出し尽くしたベートーベンは、その後深刻なスランプに陥ります。そこへ最後の失恋や弟の死と残された子どもの世話という私生活上のトラブル、さらには、ナポレオン失脚後の反動化という社会情勢なども相まってめぼしい作品をほとんど生み出せない年月が続きます。

その様な中で、構築するベートーベンではなくて心の中の叙情を素直に歌い上げようとするロマン的なベートーベンが顔を出すようになります。やがて、その傾向はフーガ形式を積極的に導入して、深い瞑想に裏打ちされたファンタスティックな作品が次々と生み出されていくようになり、ベートーベンの最晩年を彩ることになります。これらの作品群を世間では後期の作品からも抽出して「孤高期の作品」と呼ぶことがあります。

「ハンマー・クラヴィーア」以降、このような方向性に活路を見いだしたベートーベンは、偉大な3つのピアノ・ソナタを完成させ、さらには「ミサ・ソレムニス」「交響曲第9番」「ディアベリ変奏曲」などを完成させた後は、彼の創作力の全てを弦楽四重奏曲の分野に注ぎ込むことになります。

そうして完成された最晩年の弦楽四重奏曲は人類の至宝といっていいほどの輝きをはなっています。そこでは、人間の内面に宿る最も深い感情が最も美しく純粋な形で歌い上げられています。

弦楽四重奏曲第12番 変ホ長調 OP.127

「ミサ・ソレムニス」や「第9交響曲」が作曲される中で生み出された作品です。形式は古典的な通常の4楽章構成で何の変哲もないものですが、そこで歌われる音楽からは「構築するベートーベン」は全く姿を消しています。

かわって登場するのは幻想性です。その事は冒頭で響く7つの音で構成される柔らかな和音の響きを聞けば誰もが納得できます。これを「ガツン」と弾くようなカルテットはアホウです。

なお、この作品と作品番号130と132の3作はロシアの貴族だったガリツィン侯爵の依頼で書かれたために「ガリツィン四重奏曲」と呼ばれることもあります。

弦楽四重奏曲第13番 変ロ長調 OP.130

番号では13番ですが、「ガリツィン四重奏曲」の中では一番最後に作曲されたものです。ベートーベンはこの連作の四重奏曲において最初は4楽章、次の15番では5楽章、そして最後のこの13番では6楽章というように一つずつ楽章を増やしています。特にこの作品では最終楽章に長大なフーガを配置していましたので、その作品規模は非常に大きなものとなっていました。

しかし、いくら何でもこれでは楽譜は売れないだろう!という進言もあり、最終的にはこのフーガは別作品として出版され、それに変わるものとして明るくて親しみやすいアレグロ楽章が差し替えられました。ただし、最近ではベートーベンの当初の意図を尊重すると言うことで最終楽章にフーガを持ってくる事も増えてきています。

なお、この作品の一番の聞き所は言うまでもないことですが、「カヴァティーナ」と題された第5楽章の嘆きの歌です。ベートーベンが書いた最も美しい音楽の一つです。ベートーベンはこの音楽を最終楽章で受け止めるにはあの「大フーガ」しかないと考えたほどの畢生の傑作です。

「大フーガ」 変ロ長調 OP.133

741小節からなる常識外れの巨大なフーガであり、演奏するのも困難、聞き通すのも困難(^^;な音楽です。

弦楽四重奏曲第14番 嬰ハ短調 OP.131

孤高期の作品にあって形式はますます自由度を増していきますが、ここでは切れ目なしの7楽章構成というとんでもないとところにまで行き着きます。冒頭の第1ヴァイオリンが主題を歌い、それをセカンドが5度低く応える部分を聞いただけでこの世を遠く離れた瞑想の世界へと誘ってくれる音楽であり、その様な深い瞑想と幻想の中で音楽は流れきては流れ去っていきます。

ベートーベンの数ある弦楽四重奏曲の中では私が一番好きなのがこの作品です。

弦楽四重奏曲第15番 イ短調 OP.132

「ガリツィン四重奏曲」の中では2番目に作曲された作品です。この作品は途中で病気による中断というアクシデントがあったのですが、その事がこの作品の新しいプランとして盛り込まれ、第3楽章には「病癒えた者の神に対する聖なる感謝のうた」「新しき力を感じつつ」と書き込まれることになります。

さらには、最終楽章には第9交響曲で使う予定だった主題が転用されていることもあって、晩年の弦楽四重奏曲の中では最も広く好まれてきた作品です。

弦楽四重奏曲第16番 ヘ長調 OP.135

第14番で極限にまで拡張した形式はこの最後の作品において再び古典的な4楽章構成に収束します。しかし、最終楽章に書き込まれている「ようやくついた決心(Der schwergefasste Entschluss)」「そうでなければならないか?(Muss es sein?)」「そうでなければならない!(Es muss sein!)」という言葉がこの作品に神秘的な色合いを与えています。

この言葉の解釈には家政婦との給金のことでのやりとりを書きとめたものという実にザッハリヒカイトな解釈から、己の人生を振り返っての深い感慨という説まで様々ですが、ベートーベン自身がこの事について何も書きとめていない以上は真相は永遠に藪の中です。

ただ、人生の最後を感じ取ったベートーベンによるエピローグとしての性格を持っているという解釈は納得のいくものです。

違うからこそいい

ちなみに、この時代のエリート四重奏団はワルター・バリリをリーダーとしたバリリ四重奏団でした。

まあ、言ってみればバリリ四重奏団の方はウィーン・フィルという「金看板」を背負わざるをえないのですが、コンツェルトハウス四重奏団のほうにはそう言うプレッシャーがありません。ですから、彼らの演奏はいつも親密で寛いだ雰囲気がただよっていて、カルテットというスタイルに伴う緊張感のようなものとは無縁です。

そう言えば、以前にもふれたのですが、この四重奏団のリーダーだったカンパーのことを「彼はムジカー(音楽家)だったが、同時にムジカント(楽士)でもあった」と評した人がいました。

それは、優れた芸儒的な資質は持っているものの、心の奥には街の辻で音楽を楽しげに演奏するような心を失う事はなかったという誉め言葉でしょう。

それ故に、彼らの演奏するハイドンやベートーベン、そしてモーツァルトなどには「我らが町の音楽」という強い自負に裏打ちされた自由さが溢れています。そして、その様な自由さに裏打ちされた音楽は、機能美に溢れたハイテク・カルテットが生み出す音楽とは随分と雰囲気が異なるのですが、まさにそこにこそ彼らの値打ちがあります。

確かに、ベートーベンの弦楽四重奏曲はすでに数多く取り上げてきています。ですから、もうたくさんと言われる方も少なくないかと思います。しかし、「我が町の音楽」としてのベートーベンと言う意味を考えれば、やはり、この楽団は外せません。

無理に全集にはしないで、気に入った作品だけを録音したという姿勢も彼ららしいです。とりわけ、ラズモフスキーの3曲は実ぬユニークな演奏です。

いつも言っていることですが、今の時代には聞くことのできない演奏を聞けるというのは古い録音を巡り歩く楽しみです。

そして、それが普通の演奏とはスタイルからあまりにも異なるからと言って拒否するならば、それは人生の楽しみの少なくない部分を失うことを意味していまか。

言葉をかえれば、違うからこそいいのです。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)