クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

グリーグ:チェロ・ソナタ イ短調, Op.36

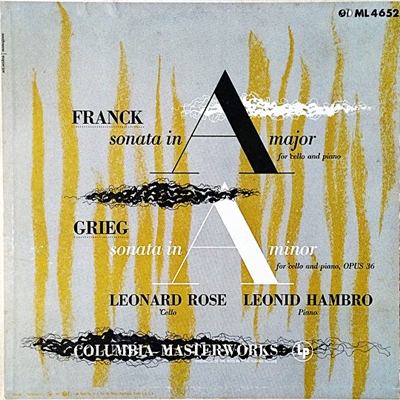

(Cello)レナード・ローズ:(P)レオニード・ハンブロ 1952年6月11日&18日録音

Grieg:Cello Sonata in A minor, Op.36 [1.Allegro agitato]

Grieg:Cello Sonata in A minor, Op.36 [2.Andante molto tranquillo]

Grieg:Cello Sonata in A minor, Op.36 [3.Allegro]

兄に捧げたチェロ・ソナタ

二人の兄弟仲はとても良かったようで、グリーグが若い頃に兄のためにチェロの小品を作曲してプレゼントをしています。

そして、グリーグがピアノ協奏曲で大成功をおさめ一流の作曲家として認められるようになると、今度は兄のために本格的なチェロのための作品を作曲することを思い立ちます。そうして完成したのがこのチェロ・ソナタです。

この作品は全体として北欧らしい清冽な印象を持っています。

つまりは、グリーグがチェロ・ソナタを書いたならばおそらくこんな雰囲気になるだろうという期待に見事に応えてくれているのです。

冒頭のピアノの前奏に続いて歌い出すチェロの旋律はまさに北欧そのものです。そのしみじみとした叙情は聞くものの心にしみ入ってきます。しかし、それが展開部に入ってくると構造はかなり複雑なものとなり、ただの美しい旋律だけの音楽ではないことを思い知らされます。ついでながら、この第1楽章の最後の部分のピアノ・パートはあの有名な協奏曲の結尾部分と非常に似通っています。

続く第2楽章は二つの主題が対比されて自由に展開していくのですが、ここもまた北欧的な叙情性が魅力的です。そして、最終楽章はチェロによる助奏つきのソナタ形式と言うべき音楽で、叙情だけではない堂々たる佇まいを見せて曲を閉じます。

なお、グリーグは、この作品の初演の5日後に兄の師であったユリウス・クレンゲルと共演しています。

5日程度ならば、クレンゲルとの共演を「初演」にしろよと言いたくなるのですが、何か事情でもあったのでしょうか。

作品の核心に迫っていく完璧なプロポーション

「レナード・ローズ」は基本的にはオーケストラ・プレーヤーでした。それ故に、ソリストとしての「レナード・ローズ」の知名度は高くはありません。

しかし、オーケストラ・プレーヤーと言っても、その経歴を見ればただ者ではないことはすぐに分かります。

彼は20歳にしてトスカニーニから招かれてNBC交響楽団の首席チェリストに就任し、その翌年にはアルトゥール・ロジンスキからの招きでクリーブランド管に移籍しています。そして、このロジンスキーとの結びつきは長く続いて、彼が1943年にニューヨーク・フィルの首席指揮者に移籍した時にはローズもまたニューヨークに移籍をしました。

トスカニーニからロジンスキーというラインで評価されたのですから、それが何を意味しているのかは多くの人にとってはすぐに理解できるでしょう。

そして、1951年にソリストに転向した後にはセル&クリーブランド管との共演も数多くこなしているのですから、そりゃ、ただ者じゃないですよね。

しかしながら、彼はソリストに転向してからも、多くの人から賞賛され脚光を浴びることにはあまり興味はなく、どちらかと言えば多くの弟子を育てる教育活動に熱心でした。(ヨーヨー・マは彼の弟子です)

演奏会のある日であっても5時間の練習は欠かさなかったと言われている彼の信念は、今も多くの弟子に引き継がれているようです。

そんなローズの信念は「まずは練習、そして練習」でした。その点ではハイフェッツなどと同じライン上の存在かもしれません。

彼は「実演における霊感」などと言うものは一切信用しなかったようで、練習によって築き上げた完璧なプロポーションをこそ大切にした演奏家でした。おそらく、オーケストラ・プレーヤとしての長い経歴の中で、ひとりよがりの「霊感」に自己満足しているソリストの姿にウンザリしていたのでしょう。

それ故に、アメリカでは彼への評価は今でも高いようで「完全無欠のテクニックに恵まれたスケールの大きい名人」と言われているようです。

派手さはなくても、作品の核心に迫っていく完璧なプロポーションは、こののソナタでも揺らぐことはありません。

あまり聞く機会の多くない作品ですから、ファースト・コンタクトとしてこれほど相応しい演奏はないでしょう。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)