クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

シューマン:トロイメライ

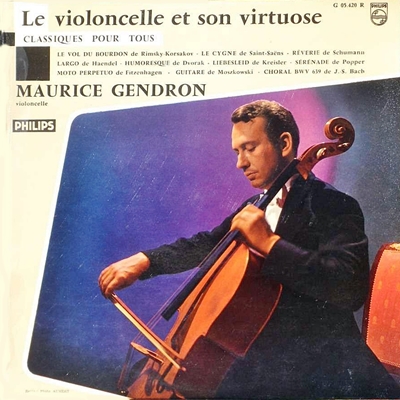

(Cello)モーリス・ジャンドロン (P)ピーター・ガリオン 1960年11月録音

Schumann:Kinderszenen, Op.15 No.7 [Traumerei]

シューマンの最高傑作の一つ

それどころか、彼は「今僕は音楽いっぱいで張りさけそうな気がすることがよくあります」と手紙に綴った時期にこの作品を書いたのです。

実際、シューマン自身も「クライスレリアーナ」や「幻想曲」と並んぶ作品としてこの「子ども情景」を位置づけています。

それにしても、じっくりと聞いてみると、その限りないニュアンスの豊かさには驚かされます。

冒頭の「見知らぬ国から」では、6度上がって少しずつ降りてくるロマン派お約束の「憧れ」の音形に心をつかまれてしまいます。

それから、あまりにも有名な第7曲の「トロイメライ」、挙がって降りてくるだけの4小節で出来た旋律が8回繰り返されるだけの音楽。ところが、その一回一回が微妙にニュアンスが変化していつしか夢の中に誘われます。

同じ事が、第12曲の「子どもは眠る」にも言えます。うつらうつらとした短調の響きが一瞬ホ長調の明るさを経過して再び深い眠りの中に落ち込んでいく様の何と見事なことか!

そして、最後の13曲目「詩人は語る」でまさに眠りの中の子ども夢が語られていきます。そして、その夢もいつしか深い眠りの中にとけ込んでいきます。

ピアノという楽器で、これほども繊細なニュアンスが表現できることを初めて発見したのは、疑いもなくこのシューマンだったことをこの作品は私たちに確信させてくれます。

- 見知らぬ国と人々について Von fremden La"ndern und Menschen(ト長調)

- 不思議なお話 Kuriose Geschichte(ニ長調)

- 鬼ごっこ Hasche-Mann(ロ短調)

- おねだり Bittendes Kind(ニ長調)

- 十分に幸せ Glu"ckes genug(ニ長調)

- 重大な出来事 Wichtige Begebenheit(イ長調)

- トロイメライ(夢) Tra"umerei(ヘ長調)

- 暖炉のそばで Am Kamin(ヘ長調)

- 木馬の騎士 Ritter vom Steckenpferd(ヘ長調)

- むきになって Fast zu ernst(嬰ト短調)

- 怖がらせ Fu"rchtenmachen(ホ短調)

- 眠りに入る子供 Kind im Einschlummern(ホ短調)

- 詩人は語る Der Dichter spricht(ト長調)

チェロを歌わせることに関しては特別な才能を持っていたようです。

SP盤の時代を振り返ってみれば、巨匠と呼ばれたような演奏家も「小品」と呼ばれる作品を一生懸命演奏して録音をしていたものです。

なんといっても収録時間が5分程度のSP盤にとっては、その様な小品は一番相性がよかったからです。

しかしながら、録音媒体がLPレコードからCDへと移り変わっていく中でその様な小品は次第に埋め草のような扱いを受けるようになっていきました。

そうなると、名の通った演奏家ともなるとそう言う「小品」には目もくれなくなり、たまにレーベルからの要望で録音をすることがあっても、それは「埋め草」的な扱いをでるものではありませんでした。

色々な意見はあるかと思うのですが、交響曲やソナタのような規模の大きな作品を仕上げるノウハウと、5分程度の小品を面白く聞かせるノウハウは異なるように思われるのです。

意外かもしれませんが、「笑わん殿下」の典型みたいなジョージ・セルもまた、その様な「小品」の扱いは実に巧みでした。おそらく、そのあたりノウハウが身に染み込んでいたのはカラヤンあたりの世代が最後だったのかもしれません。

そして、現在の演奏家の多くは演奏技術という点では昔と較べると格段に上手くなっているのですが、そう言う「小品」を楽しく聞かせるノウハウに関してはかなり劣っていると言わざるを得ないのです。

とは言いながらも、あまり偉そうなことは言えないのであって、私もまたそのような「小品」に関しては「小品集」という形でアップすることが多かったのです。

考えてみれば、そういう扱いというのは「小品」を埋め草のように扱うスタンスと共通するのです。

と言うことで、たまには「小品」を単独で取り上げる事も大切かなと思う次第です。

さらに言えば、クラシック音楽に馴染みがうすい人にとっては演奏時間が30分とか1時間というような作品は、それだけで選択肢から外れるようです。明日は東京出張なので新幹線の中でマーラーの交響曲が2曲聴けるなどと思う人はやはりレアなのです。(^^;

そう言う意味でも、5分程度で気楽に聞ける「小品」がもつ意味は大きいのかもしれません。

モーリス・ジャンドロン

「フランス・チェロ界の至宝」などと言われるわりには、そのディスコ・グラフィを眺めてみると録音には恵まれていないことに気づかざるを得ません。それは、彼よりは一世代前になるピエール・フルニエなどと比較してみればその違いは一目瞭然です。

そして、そこには第2次大戦の影が色濃く落ちていることに気づかされます。

1920年生まれのジャンドロンにしてみれば、まさに演奏家としてデビューしようかという時期にヨーロッパは戦雲に包まれてしまったのです。そして、ドイツ占領下のフランスでレジスタンス運動に参加しながら20代前半の貴重な時代を過ごしてしまい、チェリストとしてのデビューを果たしたのは戦後のことでした。

戦前においてすでにチェリストとしての地位を確立していて、戦争下においてもパリを中心に演奏活動を続けることが出来たフルニエと較べればその違いは大きかったと言わざるを得ないのです。

さらに言えば、同じフランス人チェリストとして二人の芸風にはかぶるところが大きかったこともジャンドロンにとっては不幸だったのかもしれません。

何しろ、フルニエはその優雅で洗練された演奏によって「チェロの貴公子」と呼ばれていたのです。

そして、ジャンドロンもまた明るく豊かな音色としなやかなフレージングによって「チェロの貴公子」と呼ばれるのですが、やはり分が悪いことは否めませんでした。

しかし、チェロを歌わせることに関しては特別な才能を持っていたようで、それがこういう小品になるとフルニエにはない強みとなっているように思われるのです。

音を途切れさせることなく、美しい旋律を何処までも流麗に歌い上げていくスタイルはジャンドロンならではの音楽だと言えます。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)