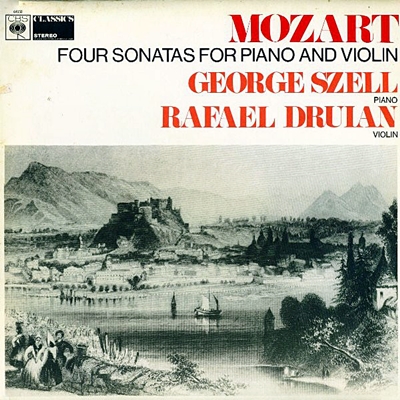

クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ ト長調 K.301

(P)ジョージ・セル (Vn)ラファエル・ドルイアン 1967年8月

Mozart:Violin Sonata in G major, K.301/293a [1.Allegro con spirito]

Mozart:Violin Sonata in G major, K.301/293a [2.Allegro]

選帝侯妃ソナタ

「・・・わたしはこれらを、この地ですでに何度も弾きました。悪くありません。・・・」

「悪くありません。」・・・この一言がモーツァルトから発せられるとは何という賛辞!!

残念なことに、モーツァルトを感心させたシュスターの作品がどのようなものかは現在に伝わっていません。しかし、それらの作品が、従来のピアノが「主」でヴァイオリンが「従」であるという慣例を打ち破り、その両者が「主従」の関係を交替しながら音楽を作り上げていくという「交替の原理」にもとづくものであったことは間違いありません。

モーツァルトは旅費を工面するために引き受けたド・ジャンからのフルート作品の作曲にうんざりしながら、その合間を縫ってヴァイオリンソナタを作曲します。このうちの5曲(K301・K302・K303・K305・K296)はマンハイムで完成し、残りの2曲(K304、K306)はパリへ移動してから完成されたと言われています。そして、K301~K306の6曲はプファルツの選帝候妃に作品番号1として、そしてK296はマンハイムで世話になった宿の主人の愛らしい娘、テレーゼ・ピエロンに捧げられています。

私たちが、モーツァルトのヴァイオリンソナタとしてよく耳にするのはこれ以降の作品です。

モーツァルトは選帝候妃に捧げた作品番号1の6曲について、明確に「ピアノとヴァイオリンのための二重奏曲」と述べています。そして、あまりにも有名なホ短調ソナタを聴くときに、何かをきっかけとして一気に飛躍していくモーツァルトの姿を見いだすのです。

そこでは、ピアノとヴァイオリンはただ単に交替するだけでなく、この二つの楽器が密接に絡み合いながら人間の奥底に眠る深い感情を語り始めるのです。アインシュタインが指摘しているように、「やがてベートーベンが開くにいたる、あの不気味な戸口をたたいている」のです。

さらに、作品番号1の最後を飾るK306と愛らしいピエロンのためのK296は、当時のヴァイオリンソナタの通例を破って3楽章構成になっています。このK296は第2楽章がクリスティアン・バッハのアリア「甘いそよ風」による変奏曲になっていて、実に親しみやすい作品です。また、K306の方は、K304のホ短調ソナタとは打って変わって、華やかな演奏効果にあふれたコンチェルト・ソナタに仕上がっています。

ヴァイオリンソナタ第25番 ト長調 K.301(293a)

- 第1楽章:Allegro con Spirito

- 第2楽章:Allegro

セルのピアノは一つ一つの音の粒立ちが明確であり、その明確な音が流れるように紡がれていく

これもまた考えようによっては不思議な録音です。

何が不思議かというと、どういう風の吹き回しでこういう録音が計画されたのかがなかなか見えてこないのです。

言うまでもなく、ピアノを担当しているセルはクリーブランド管弦楽団という希有なオーケストラを育て上げた偉大な指揮者です。

ヴァイオリニストのドルイアンはそのセルのもとでコンサートマスターを長く(1960年~1969年)つとめた人物でした。

レーベル側からすれば、こういう地味な作品は、それなりにネームバリューのあるソリストを組み合わせないと売れないでしょうから、どう考えても嬉しい「企画」ではありません。

当然の事ながら、ドルイアンが提案して実現するようなものでもありませんから、これはセルの提案という可能性が高くなります。

そう言えば、セルは55年にシゲティとのコンビで素晴らしい録音を残しています。

あの録音は、なぜか2曲だけがセルとのコンビで録音され、残りの13曲はホルショフスキーが担当しています。そして、そのホルショフスキーとの録音はなぜかお蔵入りをしてしまい、このドルイアンとの録音が行われたときも未だお蔵に入ったままの状態でした。

おそらく、セルはモーツァルトの音楽を心から愛していて、そして深く尊敬もしていたはずです。

もしかしたら、この小さな宝石のようなソナタを、自分のピアノで、自分が理想とするような演奏で残したくなったのかもしれません。そして、そう考えると、ヴァイオリニストには灰汁の強いソリストよりは自分の意向が100%反映できるドルイアンを選択したのも納得がいきます。

あのシゲティとの録音では、シゲティはヴァイオリンをナイフのようにして、ソナタの中心に潜んでいる水晶のようなコアを削りだそうとするような演奏でした。しかし、セルにしてみれば、モーツァルトの音楽はもう少し美しく響くべきだと感じていたはずです。

そして、出過ぎることもなく、完璧にヴァイオリンを美しく響かせる技術となればドルインは明らかにシゲティよりも上です、というか、そう言う点に限ればほとんどのヴァイオリニストはシゲティよりも上なのですが・・・。

ここでのピアノとヴァイオリンの関係はそのまま指揮者とコンサートマスターの関係です。

セルのピアノは一つ一つの音の粒立ちが明確であり、その明確な音が流れるように紡がれていく様は、セルが目指した音楽のありようと全くの相似形です。

それにしても、セルのピアノは実に見事なものです。

指揮者でピアノ上手といえばサヴァリッシュが思い浮かぶのですが、それよりも上手いかもしれません。

聞くところによると、彼の同門にはルドルフ・ゼルキンがいて、そのピアノの力量に関してはゼルキンも一目置いていたとのことです。

そして、それに付き従うヴァイオリンはソリストとして目立とうという山っ気が皆無であるがゆえに、結果として透明度の高い精緻なモーツァルトが立ちあらわれています。

そして、それは同時にドルイアンにとっても、自分の技量と音楽性を刻み込んだ記念すべき一枚となったことも事実です。

そう考えれば、これはもしかしたら、長年わたって自分を支えてきてくれたコンサートマスターへのセルからのボーナスだったのかもしれません。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)