クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

シューベルト:ピアノ三重奏曲第1番 変ロ長調 D.898

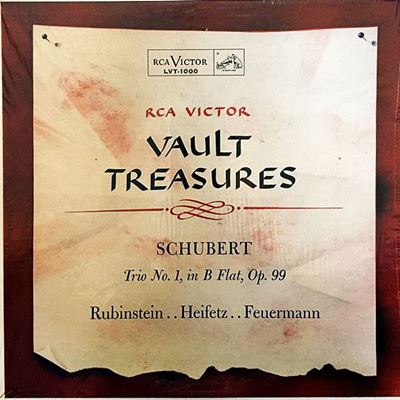

ハイフェッツ(Vn)、ルービンシュタイン(P)、フォイアマン(Vc) 1941年9月12&13日録音

Schubet:ピアノ三重奏曲第1番 変ロ長調 D.898 「第1楽章」

Schubet:ピアノ三重奏曲第1番 変ロ長調 D.898 「第2楽章」

Schubet:ピアノ三重奏曲第1番 変ロ長調 D.898 「第3楽章」

Schubet:ピアノ三重奏曲第1番 変ロ長調 D.898 「第4楽章」

晩年の傑作群の一つ

- ピアノ三重奏曲第1番 変ロ長調 D.898

- ピアノ三重奏曲第2番 変ホ長調 D.929

- ピアノ三重奏曲 変ホ長調 「ノットゥルノ」 D.897

このうち、番号のついていない「ノットゥルノ」は第1番の三重奏曲の緩除楽章として構想されたものだと言われています。ピアノの伴奏を背景にチェロとヴァイオリンが美しく歌い出す音楽はシューベルトらしい魅力にあふれた音楽なのですが、結果としては破棄されてポツンと一楽章だけが残されました。

何とももったいない話だとは思うのですが、結果として第1番の三重奏曲の緩除楽章におさまったアンダンテ楽章を聞くと、なるほど、これは素晴らしいと思わざるを得ません。とりわけシューマンはこの楽章を高く評価したようで、「人間の美しい感情が波のように上下する」と賛辞を送っています。

おそらく、今日、演奏される機会が多いのが第1番でしょう。

気持ちの良い勇壮な雰囲気で始まる第1楽章、深い感情があふれ出すノクターン風の第2楽章、そして、どこか民謡的な親しみにあふれた第3楽章と、どこを取っても聞くものの気持ちを楽しくさせる美しさとわかりやすさにあふれています。

それと比べると、第2番の方は不通に演奏しても50分近くを要するという「巨体」なので、演奏機会は1番と比べるとかなり少なくなります。

確かに、この長さは尋常ではなく、シューベルト自身も実際に演奏されるのを聞いてみて終楽章をバッサリとカットしたほどです。そして、そのカットした部分については「正確に守ってほしい」と述べています。ただし、こういう「長さ」こそがある意味ではシューベルトの魅力の一つでもあるので、新全集版ではカットした部分を復活させたオリジナル版の方が採用されています。

とは言え、雄大にして深い孤独の影を宿したこの作品は、シューベルトがその晩年にたどりついた到達点を示す偉大な作品です。あの長大な五重奏曲と肩を並べうる作品であることは事実です。

100万ドルトリオ

今さらこんな古い録音をアップする必要もないかとも思ったのですが、それでも、今もってこの録音をこの作品のベストと押す人も少なくありません。

また、サイトの役割からいっても、ルービンシュタイン(ピアノ)、ハイフェッツ(ヴァイオリン)、フォイアマン(チェロ)という「100万ドルトリオ」の演奏を一つくらいはアップしておく必要も感じます。

しかも、この録音を久しぶりに聴き直してみて、確かにパチパチノイズは盛大にのっていますが、ピアノ、ヴァイオリン、チェロの響きはしっかりととらえられていて、十分に魅力的なクオリティを持っていることも確認できました。

これならば、100万ドルトリオによる他の録音も追加してもいいかなと思ってしまいます。

おそらく、昨今のクラシック音楽シーンで、一番つまらなくなったのは、こういう名人芸の競演が姿を消してしまったことでしょう。この録音は、完璧なアンサンブルと評されることが多いのですが、その内実は、それぞれが好き勝手に自己主張しながら、結果としてピッタリと合っていました・・・というような性質の演奏です。

その事は、これよりもさらに古い「カザルス・トリオ(カザルス、ティボー、コルトー)」による録音にも言えます。カザルストリオの録音は1920年代のものですから、アンサンブルはさらに緩いのですが、何とも言えない自由感に満ちた音楽が楽しめます。

それと比べれば、現代の演奏はまずはアンサンブルありきで、美しく整った造形は楽しめても圧倒的な力感やスケールの大きさはどうしても希薄になっています。そんな時にこういう演奏を聴かされると、なんだかうれしくなってきて、次第にパチパチノイズも気にならなくなっていきます。

少し調べてみたのですが、世上に名高い100万ドルトリオの録音はそれほど多くないようです。

(1)シューベルト:ピアノ三重奏曲第1番変ロ長調 D.898

(2)ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲第7番変ロ長調 Op.97「大公」

(4)ブラームス:ピアノ三重奏曲第1番ロ長調 Op.8

くらいでしょうか。

<追記^^;>

モーツァルトのディヴェルティメントにピアノは入らないですよね。何という勘違い。

これは、ハイフェッツとフォイアマン、そこにヴィオラのプリムローズが参加した録音ですね。

全て1941年の9月に集中的に録音されたものです。

そして、1942年につまらぬ医療事故でフォイアマンが亡くなることでチェロがピアティゴルスキーに交代するのですが、ハイフェッツは急速に室内楽への意欲を失っていきます。

ハイフェッツとルービンシュタインは最初から意見がぶつかることも多く、それをフォイアマンが取りなすことで成り立っていたのが100万ドルトリオの内情だったようです。ハイフェッツもフォイアマンへの信頼が厚かっただけに、彼の突然の死はハイフェッツにとっても大きな衝撃だったようです。

そう言う意味でも、ハイフェッツの合わせものが聞けると言うことの価値は大きいと言えます。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)