クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

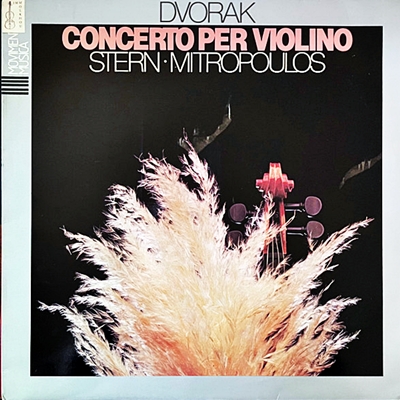

ドヴォルザーク:ヴァイオリン協奏曲 イ短調, Op.53(Dvorak:Violin Concerto in A minor, Op.53)

(Vn)アイザック・スターン:ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団 1951年3月4日録音(Isaac Stern:(Con)Dimitris Mitropoulos The New York Philharmonic Orchestra Recorded on March 4, 1951)

Dvorak:Violin Concerto in A minor, Op.53 [1.Allegro ma non troppo]

Dvorak:Violin Concerto in A minor, Op.53 [2.Adagio ma non troppo]

Dvorak:Violin Concerto in A minor, Op.53 [3.Allegro giocoso, ma non troppo]

何故かマイナーな存在です。

同じように、「ドヴォコン」という呼ばれ方もあるのですが、こちらはヴァイオリンではなくてチェロ協奏曲のことです。

そうなのです、同じ協奏曲でもチェロの方はドヴォルザークと言うよりもクラシック音楽を代表するほどの有名作品であるのに、こちらのヴァイオリン協奏曲の方は実にマイナーな存在なのです。

ドヴォルザークはピアノ・ヴァイオリン・チェロのための協奏曲をそれぞれ一つずつ書いています。この中で、チョロの協奏曲が突出して有名なのですが、他の協奏曲もドヴォルザークらしい美しい旋律とファンタジーにあふれた作品です。確かに、ブラームスやベートーベンの協奏曲のような緻密で堅固な構成は持っていませんが、次々と湧き出るようにメロディがあふれ出してきて、それらが織物のように作品の中に織り込まれていく様は実に見事と言うしかありません。

英国近代音楽の父とも言うべき、サー・チャールズ・スタンフォードはドヴォルザークを評して「彼は考えるために立ち止まることをせず、思い浮かんだことをまず何よりも五線紙上で述べた」と語りましたが、まさにその言葉ピッタリの作品だといえます。

若き日のスターンの凄さを思い知らされる

いささか話が回りくどくなるのですが、少しご辛抱いただいてお付き合いください。

スターンとの出会いはセル&クリーブランド管と録音した一連のモーツァルトの第5番コンチェルトでした。

- モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第1番 変ロ長調 K.207 (Columbia Symphony Orvhestra) 1961年1月21日&22日録音

- モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番 ト長調 K.216 (Members of the Cleveland Orchestra) 1961年1月22日&23日録音

- モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番 イ長調 K.219 (Columbia Symphony Orvhestra) 1963年4月9日録音

セルの美学とは真っ向から対立するようなコッテリと脂ぎったモーツァルトの世界には驚かされました。協奏曲のソリストなんてのはソロを担当するオケのメンバーくらいにしか考えていないようなセルが、よくぞこういうソリストの存在を許したものだと驚かされていまいました。

もっとも、最初に録音した第1番では両者は真っ向からぶつかり合っています。しかし、セルという指揮者をよく知る人にとっては、協奏曲においてソリストがぶつかり合うことを許容しているだけでも驚きであることはわかってもらえるでしょう。

しかし、さらに驚かされるのは、その後も第3番と第5番を録音しているのです。

そして、第3番ではセルのほうがその対立に対して絶妙なバランスで音楽を成り立たせていて、さらには第5番では全面的にスターンの美学を受け入れて濃厚なモーツァルトの世界を許容しているのです。

セルという指揮者をよく知る者にとっては、このスターンとの関係性は本当に信じられないのです。

しかし、この録音を行ったときの発言かどうかは分かりませんが、セルはスターンに対して面と向かって「君が他のことをやめてもっと練習していれば、世界一のヴァイオリニストになれたのに」と言ったそうなのです。そして、その発言に対するものかどうかは分かりませんが、スターンは別のところで「もし私が自分の人生を音楽に限定していたら、遅かれ早かれ私はどうにかなっていただろう」と書いているのです。

そこではたと気がつきました。

セルが「他のことをやめて」と言ったのはスターンの政治的なつきあいや活動に関しての苦言だったのです。

1950年代の末に老朽化したカーネギー・ホールが取り壊されそうになった時に、スターンは有力な企業経営者や政治家などとのつながりを生かしてニューヨーク市を動かし、最終的にはニューヨーク市にホールを買い取らせ保存させているのです。そして、保存後はカーネギー・ホールの理事長におさまったのでした。

つまりは、彼は次第に政治的な力を強めることに時間と労力を費やすようになって、そのカーネギー・ホールの保存活動を行っていた頃からアメリカ音楽界におけるユダヤ閥の大親分とも言うべき存在になっていたのです

ただ、面白いのは、そんなスターンのモーツァルトがつまらない厚化粧ならばぽいと捨ててしまうのですが、その濃厚で脂っこいモーツァルトとセルの磁器のようなモーツァルトが出会うが不思議な面白さが表れるので困ってしまいます。

考えてみれば、ユダヤ閥の親分というだけでブイブイ言わせることができるはずもなく、ヴァイオリニストでもまた大親分としての貫禄を見せなければ誰もついてきません。

そして、このドヴォルザークのコンチェルトはそのセルとの共演の20年近くも前の録音です。

スターンがまだ、一介の若きアーティストであり、経済的にも政治的にもほとんど何の力も持っていなかった時代の演奏です。そこには、後のひたすら濃厚な、ある意味雰囲気で勝負するような演奏とは異なるスターンの姿が刻み込まれています、そこでのヴァイオリンの響きはピンと張り詰めた透明な音色であり、紡ぎ出される音楽は隅々まで己の思いを行き届かせた演奏です。

ただし、やはりスターンだなと思うのは、そこで描き出される風景には、疑いもなく音楽を濃厚に歌いあげるスターンの姿もどこかうかがえることです。

こういう演奏を聞かされると、セルがスターンに向かって「君が他のことをやめてもっと練習していれば、世界一のヴァイオリニストになれたのに」と言ったのは、まさにユダヤ閥の親分への忖度ではなく(もっとも、セルはそんな事をする男ではありませんが・・・)正直な思いをぶつけたものだったのでしょう。

最後に、ミトロプーロスもそういうスターンの世界に共感しているかのようにオケを鳴らし切っています。まあ、ミトロプーロスは寛容なる指揮者なので当然といえば当然です。そして、このとき31歳だったスターンはすでに一流のヴァイオリニストであった事を証明している録音です。

ということで、外野で何事があろうと、ヴァイオリニストとしても認めなければいけない存在のようです。

プロコフィエフあたりも紹介しないといけないでしょうね。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)