クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

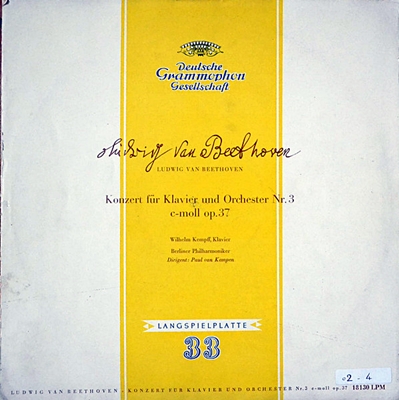

ベートーベン:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 Op.37

(P)ヴィルヘルム・ケンプ パウル・ファン・ケンペン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1953年5月19~25日録音

Beethoven:ピアノ協奏曲第3番 「第1楽章」

Beethoven:ピアノ協奏曲第3番 「第2楽章」

Beethoven:ピアノ協奏曲第3番 「第3楽章」

悲愴でもあり情熱的でもあるコンチェルト

偉大な作曲家にはこのような人を驚かすようなエピソードが多くて、その少ない部分が後世の人の作り話であることが多いのですが、この第3番のピアノ協奏曲に関するエピソードはどうやら事実だったようです。

この作品は残された資料から判断すると1797年頃から手を着けられて、1800年にはほぼ完成を見ていたようです。ところが、気に入らない部分があったのか何度も手直しがされて、とうとう初演の時に至っても完成を見なかったためにその様なことになってしまったらしいのです。

結局は、翌年に彼の弟子に当たるリースなる人物がウィーンでピアニストとしてデビューすることになり、そのデビューコンサートのプログラムにこの協奏曲を選んだために、他人にも分かるように譜面を完成させなければいけなくなってようやくにして仕上がることになりました。

ヒラーは手紙の中で「ピアノのパート譜は完全に仕上がっていなかったので、ベートーベンが自分のためにはっきりと分かるように書いてくれた」とうれしそうに記していたそうです。

そんなこんなで、随分な回り道をして仕上がったコンチェルトですが、完成してみると、これは実にもう堂々たるベートーベンならではのダイナミックでかつパセティックな音楽となっています。過去の2作に比べれば、オーケストラははるかに雄弁であり、ピアノもスケールが大きく、そして微妙なニュアンスにも富んだものとなっています。

ただし、作品全体の構成は伝統的なスタイルを維持していますから1番や2番の流れを引き継いだものとなっています。ところが内容的には4番や5番に近いものをもっています。そう言う意味において、この3番のコンチェルトは過渡期の作品であり、ベートーベンが最もベートーベンらしい作品を書いた中期の「傑作の森」の入り口にたたずむ作品だと言えるかもしれません。

忘れられつつある存在かもしれませんが・・・。

評論家というのは困った存在で、功成り名を遂げた老大家の緩みきった演奏を「深い精神性に裏打ちされた枯れた演奏」などと褒める人が多すぎます。その心は、シルバーシート優先の安全運転を心がけておけば己の身は安全だからです。

しかし、可哀想なのは、その様な評価に値しないような演奏が結果として自分を代表する演奏として定着させられてしまう演奏家の方です。

50年代におけるケンプはベートーベン演奏の権威でした。その存在はシュナーベルよりもバックハウスよりも大きなものがありました。

しかし、それから半世紀近い年月が経過すると、ケンプの存在は次第に忘れられつつあるように見えます。

シュナーベルはテクニックの弱さを批判されながらも一部に根強いファンを獲得しているように見えますし、バックハウスに関しては、いまだにベートーベン演奏の権威としてのポジションを堅持していることと比べると対照的です。

ケンプと言えばバッハの編曲ものを演奏しているCDをたまに聴くぐらいで、ユング君にとってはそれほど重要なピアニストではありませんでした。

それが、大きく変化したのはシュナイダーハンとのコンビで録音したベートーベンのヴァイオリンソナタを聴いたことがきっかけでした。シュナイダーハンの美音も素晴らしかったのですが、それを支えるケンプのピアノの深々としたファンタスティックな響きにもすっかり魅了されてしまいました。

それは、かつて評論家先生たちが「褒めて」いたケンプ晩年の演奏とは全く別人のような素晴らしさでした。

これにすっかり驚いてしまったユング君は、手に入る範囲でケンプの50年代の録音を集めてみて片っ端から聞いてみました。そして、すっかりケンプという人が好きになってしまいました。

このベートーベンのピアノコンチェルトもなんとファンタスティックで深い感情に裏打ちされた演奏でしょうか。これを聴いていると、いじけた心のひだがいつの間にか伸びやかに広がっていくような心地よさに満ちています。

最近は出来る限り口は慎むようにしているのですが、一言だけ。

ケンプの50年代の録音を無視して、晩年のヨタヨタ演奏を褒めちぎっていた評論家は、・・・Stop kidding around!

ケンプという人は、もともと派手な人ではありませんでした。

教会オルガニストの家庭に生まれたということ、大学では音楽だけでなく哲学も学んだこと、さらに作曲活動にも熱心で基本的には自分のことをピアニストではなく作曲家と考えていたことなどが、その様な彼の傾向を作り上げたと思われます。

ですから、演奏家にとって必要不可欠と思われるテクニックの習得にはあまり熱心ではありませんでした。

そんなケンプが大きく変身するきっかけになったのは、第二次大戦後にナチスへの協力疑惑で演奏禁止になったことがでした。

ケンプはナチスが政権についたあともドイツに残ることを選択しました。そして、時にはドイツを捨てた芸術家に批判的な言葉を投げかけたこともありました。しかし、カラヤンのように積極的にナチスに取り入って自らのキャリアアップをはかったわけではなく、逆にナチスとは常に一定の距離を維持していました。そのために、戦時中は演奏会やレッスンを行うことすら困難になり、経済的には大変な困窮を強いられたのでした。

それでも、戦争が終わると、ドイツ文化の代表をしていくつかの国で演奏活動を行ったことがナチスへの協力行為として断罪されたのでした。

カラヤンのように積極的にナチスの党員となり、それをテコとしてキャリアアップを図った人間が不問に付され、逆にナチスとは一定の距離を置いて緊張関係を維持したフルトヴェングラーやケンプが断罪されたというのは今から考えると理解に苦しむ話です。

しかし、ケンプはこの困難の時期を、自らの弱点である演奏技術のスキルアップのための時間として費やしました。「この困難は自分を人間的・芸術的に高めてくれた」と後のインタビューで語っているように、演奏禁止が解除されたときには見違えるほどの安定感を身につけて再登場し、50年代にはベートーベン演奏の権威と言われるまでになったのでした。

その意味では、50年代の演奏がケンプにとっては最も優れたものだといえます。

しかし、技術的な安定感を増したとは言っても、バックハウスのようなヴィルトゥオーゾはありません。

ケンプという人は、そう言う面において偉大だったのではなく、作品に内包されている人間的な感情をこの上もなくファンタスティックに描き出した点にこそ彼の偉大さがあります。

ケンプという人は、典型的なドイツのピアニストと言われるのですが、その言葉から連想されるような「重さ」からは全く無縁です。ケンプの演奏は、作品に内包される人間的真実にどれほど肉薄しようと、そこからもたらされる表現が決して重くなることはありませんでした。

しかし、時代はギーゼキングに代表されるようなザッハリヒカイトな演奏が求められるようになっていきます。ピアノの響きも、ケンプのような暖かみ満ちたものではなく、もっと硬質でクリスタルなものが好まれるようになっていきます。

それでも、ケンプは最後まで己のスタイルを変えようとはしませんでした。彼は長生きしすぎたのかもしれません。

よせられたコメント

2012-01-13:村井秀麒

- 80才を越えた恐らく最後の日本公演だったと思います。名古屋にいた私はケンプの生演奏を

聞けるという幸運を得ました。高齢ながら、演奏は私の胸に響くものでありました。アンコールには、実に気さくに、小品を3曲続けて弾き、両手を挙げてさぁ終わりますよとジェスチャーして聴衆も恐らく全員が快く納得して家路に着いたと思います。そして私は早速ケンプのCDの15枚セットを購入したのを思い出しています。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)