クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~

ベートーベン:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調 Op.37(Beethoven:Piano Concerto No.3 in C minor, Op.37 [1.Allegro con brio])

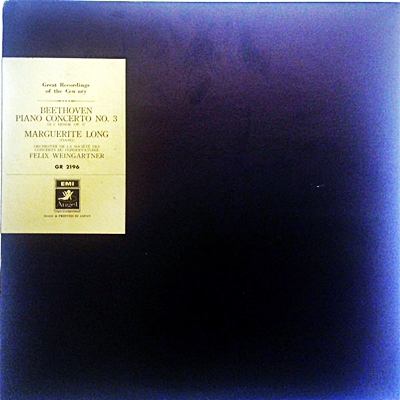

(P)マルグリット・ロン フェリックス・ワインガルトナー指揮 パリ音楽院管弦楽団 1939年6月9日~10日録音((P)Marguerite Long:(con)Felix Weingartner Paris Conservatory Concert Society Orchestra Recorded on June 9-10, 1939)

Beethoven:Piano Concerto No. 3 in C minor, Op. 37 [1.Allegro con brio]

Beethoven:Piano Concerto No. 3 in C minor, Op. 37 [2.Largo]

Beethoven:Piano Concerto No. 3 in C minor, Op. 37 [3.Rondo. Allegro]

悲愴でもあり情熱的でもあるコンチェルト

偉大な作曲家にはこのような人を驚かすようなエピソードが多くて、その少ない部分が後世の人の作り話であることが多いのですが、この第3番のピアノ協奏曲に関するエピソードはどうやら事実だったようです。

つまりは、この作品に関して言えば、ベートーベン自身も満足のいかない部分がいつまでも残り続けて、それ故に最後の「完成形」がなかなか得られなかったのでしょう。

この作品は残された資料から判断すると1797年頃から手を着けられて、1800年にはほぼ完成を見ていたようです。

ところが、気に入らない部分があったのか何度も手直しがされて、とうとう初演の時に至っても完成を見なかったためにその様なことになってしまったらしいのです。

結局は、翌年に彼の弟子に当たるリースなる人物がウィーンでピアニストとしてデビューすることになり、そのデビューコンサートのプログラムにこの協奏曲を選んだために、他人にも分かるように譜面を完成させなければいけなくなって、ようやくにして仕上がることになりました。

ヒラーは手紙の中で「ピアノのパート譜は完全に仕上がっていなかったので、ベートーベンが自分のためにはっきりと分かるように書いてくれた」とうれしそうに記していたそうです。

そんなこんなで、随分な回り道をして仕上がったコンチェルトですが、完成してみると、これは実にもう堂々たるベートーベンならではのダイナミックでかつパセティックな音楽となっています。

過去の2作に比べれば、オーケストラははるかに雄弁であり、ピアノもスケールが大きく、そして微妙なニュアンスにも富んだものとなっています。

ただし、作品全体の構成は伝統的なスタイルを維持していますから1番や2番の流れを引き継いだものとなっています。

ところが内容的には4番や5番に近いものをもっています。

そう言う意味において、この3番のコンチェルトは過渡期の作品であり、ベートーベンが最もベートーベンらしい作品を書いた中期の「傑作の森」の入り口にたたずむ作品だと言えるかもしれません。

野暮な音楽なんて演奏したくない

マルグリット・ロンとベートーベンというのはいかにも相性が悪いように見えます。

マルグリット・ロンといえば「ハイ・フィンガー・テクニック」による「ジュー・ベルレ(真珠をころがすようなタッチ)」が持ち味です。

この「ハイ・フィンガー・テクニック」は昨今は至って評判の悪いテクニックであり、とあるピアニストなどは次のように述べています。

僕の育った世代では、その有効性を理解した上で、いわゆる「ハイフィンガー奏法」を教えている人もまだ多くいたようだが、指を器械体操のように上げ下げして音を出すこの奏法は、指を鍛えるという点においての効果はあるものの、実際の曲の中ではあまり使う奏法ではない。僕自身はそういう習い方も弾き方もしていないが、かつて日本でこの奏法がもてはやされていた頃に海外に留学したら、欧米の先生に基礎からやり直されたという話がよくあったように、あくまでも「指を訓練するためのもの」ととらえるべきだと思う。

この「基礎からやり直された」というのはおそらく中村紘子のことでしょう。

しかし、マルグリット・ロンにとって重要なことは「ジュー・ベルレ(真珠をころがすようなタッチ)」によって一音一音が真珠の一粒一粒のように並んでいるかのようなフレーズを作り出すことでした。

しかし、この美しい響きをもたらす演奏法はその見返りとして大きな音を出すには不向きだという弱点を持っています。

もちろん、微妙なタッチにも敏感に反応する昨今のピアノでは、真珠の響きどころかかえって音割れなどをもたらす弊害を克服するのが難しいというもっとわかりやすい問題もあります。しかし、それは個々の技量の問題です。基本的に指の力に頼るマルグリット・ロンの演奏法では大きな音を出すのは難しかったようです。

それに対して、ベートーベンの音楽の重要な肝の一つが「デュナーミクの拡大」でした。とはいえ、これだけでは何のことかわからないですよね。

ベートーベンの特徴は構成要素が執拗に反復、変形される過程で次々と楽器を追加していき、その頂点で未だかつて聞いたことがないような巨大なクライマックスを作りあげることでした。

結果として、ハイドンやモーツァルトの時代には考えられないような、未だかつてない大きさをもった音楽が聴衆の前に現れたのです。そして、その「大きさ」を実現しているのが「デュナーミクの拡大」だったのです。

はい、と言うことで、、このマダム・ロンによるベートーベンのコンチェルトは、聞いているうちに何だかモーツァルトのピアノ・コンチェルトを聞いているような錯覚に陥ります。ですから、こんなのベートーベンじゃない、という声が上がっても全く否定はしません。

しかし、そんなことは言われなくっても、マダム・ロン自身が百も承知のことです。

ベートーベンの音楽はそれ以前の音楽と比べれば「粋」ではないです。それに対して、モーツァルトの音楽は「粋」です。そして、その「粋」はそのままオーストリア帝国が持っていた「粋」そのものでした。

そういう「粋」な世界から見ればベートーベンは「野暮」です。

それは、おかしな例えですが、「江戸の粋」を最後まで理解できなかった「明治の野暮」を思い出させます。

そうなんです、マダム・ロンはその「ジュー・ベルレ」によってベートーベンの中にある野暮をきれいさっぱり洗い流して、オーストリア帝国の「粋」に仕立て直してしまったのです。

でも、それじゃもうベートーベンではなくなってしまうって?

マダム・ロンはきっと言うでしょう、「私は野暮な音楽なんて演奏したくない」って。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)